Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal

08. Juni 2025Geld her!

27. Mai 2025Wer stoppt Trump?

10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen

14. April 2025Lauter Opportunisten

07. April 2025Die Ordnung der Liebe

29. März 2025Streicht das Elterngeld

17. März 2025Der Kündigungsagent

17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen

04. März 2025Kriegswirtschaft

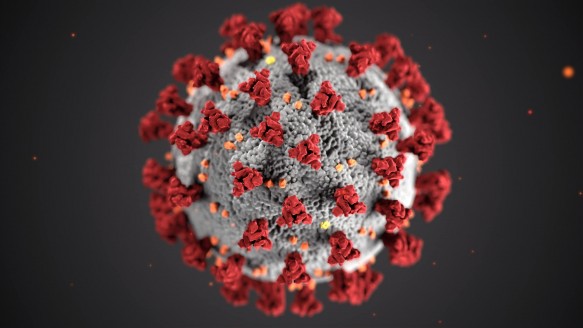

07. April 2020

Beten hilft nicht

Was unsere Gesundheit mit dem Kapitalismus zu tun hat

Als im April 1348 die Pandemie auch in Katalonien angekommen war, verfasste der Arzt Jacme d’Agramont eine kleine Schrift mit dem Titel »Maßnahmen zum Schutz vor der Pest«. Die Fachwelt war sich einig darüber, dass die Ursachen der tödlichen Krankheit nicht nur einer himmlischen Feindschaft zwischen Mars und Jupiter zuzuschreiben seien, sondern auch als Folge des sündhaften Lebens der Menschen verstanden werden müsse: Zur Strafe hat Gott die Luft vergiftet. Deshalb hält der Mediziner d’Agrament es für unerlässlich, dass die Menschen jetzt rasch ihre Sünden beichten und beten, um den Allmächtigen versöhnlich zu stimmen. Zusätzlich ordnete der Arzt eine ganze Reihe weltlicher Vorbeugemaßnahmen an: so wenig wie möglich trinken und essen; Aal, Ente und Spanferkel sollten gänzlich gemieden werden. Gewarnt wird auch vor Bädern und vor Sex, weil dadurch die Poren der Haut geöffnet würden und die vergiftete Luft in den Körper eindringen könne.

Spencer Strub, ein Mediävist, der an der Harvard Universität unterrichtet, hat vergangene Woche in der »New York Times« an Jacme d’Agramont erinnert, um zu zeigen: Die traumatische Erfahrung kollektiver Verwundbarkeit gehört zur Menschheitsgeschichte. Was auch dazu gehört ist die Versuchung, einen Sündenbock zu finden, der die Seuche angeschleppt hat. Im Mittelalter galten »Fremde, Prostituierte, Juden und die Armen« als Kandidaten. Heute bezichtigen Amerika und China einander, für die Corona-Pandemie verantwortlich zu sein. Man muss wohl skeptisch bleiben gegenüber der romantischen Vorstellung dieser Tage, die Pandemie löse vor allem eine Welle der Solidarität aus. Sie löst mindestens gleichzeitig auch Egoismus, Nationalismus und Wellen des Autoritarismus aus.

Aufstieg mit der industriellen Revolution

Die Strukturähnlichkeiten traumatischer Pandemie-Erfahrungen in der Geschichte können indessen nicht die großen Unterschiede zwischen damals und heute einebnen. Im Mittelalter war die Nähe zwischen Magie, Medizin und Scharlatanerie groß. Heute fällt es selbst in der katholischen Kirche nur noch wenigen ein – dem Churer Bischof Marian Eleganti zum Beispiel -, die Corona-Krise als Strafe Gottes zu labeln und eine umgekehrte Korrelation zwischen Infizierten und frommen Gläubigen zu behaupten. Gründe zu beten mag es auch in unserer säkularen Welt geben, die Zuständigkeit für Seuchen freilich ist an Virologen und Epidemiologen übergegangen: Ein Segen für die Menschheit.

Dass es so kam verdanken wir einem evolutiven Prozess, der gespeist wird aus wissenschaftlicher Neugierde, medizinischem Erfolg und kapitalistischer Fortschrittsdynamik. Der Konnex ist leicht zu erkennen, wirft man einen Blick auf die Daten und Kurven, die der in Oxford arbeitende deutsche Ökonom Max Roser auf seiner Internetseite »Our world in data« bereithält. Es ist nämlich keinesfalls so, dass der medizinische Fortschritt linear seit dem Mittelalter über uns gekommen wäre. Grob gesagt waren die meisten Menschen auf der Welt bis zum Jahr 1800 bettelarm, sie hatten eine geringe Lebenserwartung (wenn sie nicht schon gleich bei der Geburt starben) und waren ständig krank und in schlechter Verfassung. Bloß eine kleine Oberschicht konnte sich ein schönes, gesünderes und angenehmes Leben leisten. Erst mit der industriellen Revolution, der Einführung des Kapitalismus auf breiter Front im 19. Jahrhundert, änderte sich alles radikal. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Europa lag im Jahr 1800 bei 40 Jahren, heute hat sie sich verdoppelt. Zugleich haben sich die Unterschiede der Lebenserwartung zwischen Arm und Reich innerhalb eines Landes deutlich verringert. Je wohlhabender ein Land ist, desto mehr Gesundheit leistet man sich.

Volksgesundheit – oder: unser physiologisches Kapital

Kurzum und vielleicht ein bisschen pauschal: Der Kapitalismus hat Arme reich und Kranke gesund gemacht. Man kann es auch ein bisschen differenzierter sagen, schaut man sich die Forschungen des Ökonomen William Fogel an. Der Wissenschaftler hat 1993 den Nobelpreis gewonnen und 2011, im Alter von 85, unter dem Titel »The changing Body« ein Buch über die Beziehung von Kapitalismus und Körper geschrieben: Die Fortschrittsgeschichte besserer Ernährung, guter medizinischer Versorgung, einfallsreicher Ingenieurskunst (nicht zuletzt der Erfindung der Kanalisation, die die Cholera zum Verschwinden brachte) und wirtschaftlichen Wachstums war es, die diesen grandiosen Verbesserungsschub für die Gesundheit der Menschen ermöglicht hat. Impfen, anfangs sehr teuer, wurde immer günstiger und für viele erschwinglich. Man ist geneigt, die Gesundheit ausschließlich als individuelles Gut zu betrachten, das sich aus genetischer Prägung, persönlichem Lebensstil und achtsamer Ernährung ergibt. Dabei wird übersehen, wie sehr die »Volksgesundheit« sich seit 200 Jahren für alle verbessert hat. Robert Fogel nennt dies unser »physiologisches Kapital«, die kollektive körperliche Grundausstattung, bei der sich der wachsende Wohlstand am Ende auch in der Verbesserung des genetischen Codes niederschlägt.

Was hat die Erinnerung an die medizinisch-kapitalistische Dynamik der vergangenen zweihundert Jahre mit unserer heutigen Krise zu tun. Nicht wenig, wie ich finde. Wenn jetzt häufig gesagt wird, man müsse den Shutdown mit all seinen Konsequenzen in Kauf nehmen und dürfe dagegen nicht den wirtschaftlichen Schaden aufrechnen, dann mag das okay sein: denn Gesundheit gilt als unser höchstes Gut und kranke Menschen nützen auch der Wirtschaft nichts. Doch Gesundheit ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern verdankt sich einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte, die auch künftig nicht abbrechen darf. Derzeit zeigt sich nicht nur, dass Ärzte und Kliniken vielerorts am Limit ihrer Möglichkeiten sind, sondern es zeigt sich auch, welch Gewaltiges sie bis zu diesem Limit leisten: Die medizinische Versorgung lebt von engagierten Ärzten, Schwestern und Pflegern, die auf modernste technische Ressourcen in den Krankenhäusern und die dafür nötigen Finanzmittel zurückgreifen können. Der Rationalität der »Schulmedizin« können wir vertrauen. Gewiss ist es nötig, auf die Knappheiten (Betten, Beatmungsgerät, Mundschutz, Desinfektionsmittel) hinzuweisen. Darüber sollte aber nicht vergessen werden, was alles in Fülle und zugleich flächendeckend da ist – nicht vom Himmel gefallen, sondern als Frucht unseres Wohlstands.

Dass Pandemien nicht nur Schicksal des »finsteren« Mittelalters sind, damit haben viele nicht gerechnet (wenn sie nicht gerade Ärzte sind). Zu sagen, dass Pandemien Folge der globalisierten Weltwirtschaft sind, ist Nonsens, fungiert womöglich als heutiger Sündenbock. Der Begriff Quarantäne stammt aus dem italienischen »quaranta giorni«: 40 Tage lang musste ein Schiff mit pestverdächtigen Passagieren außerhalb des Hafens von Venedig ankern, bis man die Fremden – dann vermutlich »herdenimmun« – in die Stadt gelassen hat. Das spielte sich im 14. Jahrhundert ab, und man hätte auch damals mit gutem Grund sagen können, das den ganzen östlichen Mittelmeerraum umspannende venezianische Reich sei verantwortlich gewesen für die gefährliche Seuche. Aber, wie gesagt, damals hatte man andere Sündenböcke im Visier: die Feindschaft zwischen Saturn und Jupiter oder die bösen Laster der Menschen.

Rainer Hank

31. März 2020

Homeschooling als Modell

Bringt Corona unser Schul-Monopol zu Fall?

Gut, dass das Mädchen nicht mich, sondern ihre Patentante gefragt hat: Die nämlich, altphilologisch sattelfest, hatte keine Mühe, den grammatischen Unterschied zwischen Vokativ und Hortativ aus dem Ärmel zu schütteln. Ich wäre einfach nur blamiert und auch jetzt noch überfordert, pädagogisch zielführend das Problem zu lösen – obwohl auf »lateinlehrer.de« eigentlich alles gut erklärt wird: Fugiamus!, lasst uns fliehen! Ein klarer Fall von Hortativ und zudem in diesen Corona-Zeiten unser aller Grundgefühl.

Ein ganzes Volk von Eltern, Großeltern (per Telefon) und Patentanten ist gerade dabei, zu Hauslehrern umzuschulen. Jedenfalls im Zweit- oder Drittberuf. Die Corona-Kleingruppe zuhause macht den zivilisatorischen Fortschritt rückgängig, demzufolge Arbeitsteilung sich als Motor der Effizienz erwiesen hat. Noch vor einem Monat wäre das Beschulen der Kinder durch die Eltern als krimineller Akt strafrechtlich verfolgt worden. Jetzt gilt es als ein Ausdruck von Solidarität im Rahmen der neuen Stay-at-Home-Kultur. »Wir sind in nur einer Vormittagsstunde mit dem von der Lehrerin vorgegebenen Stoff durch«, erzählt ein Vater stolz, der tagesabwechselnd mit seiner Frau den Unterricht der Grundschul-Zwillinge übernimmt. Zuhause muss man nicht warten, bis auch alle ADHS-Zappelphilippe in der letzten Reihe die Matheaufgaben heraus haben.Ein bundesweiten Großversuch zum Homeschooling – so etwas hat es hierzulande noch nie gegeben und hätte es in normalen Zeiten auch niemals gegeben. Jetzt zeigt sich: Im Zeitalter digitaler Unterstützung durch Tutorials, Nachhilfeplattformen und Lehrermaterialien funktioniert das Lernen zuhause viel besser als früher in der analogen Welt. Es wäre nicht das Schlechteste, falls man Corona irgendetwas abgewinnen wollte, würden die Erfahrungen der temporären Schulschließung dazu genutzt, über den deutschen Schulzwang kritisch nachzudenken.

Der deutsche Sonderweg

Dass hierzulande ein staatliches Bildungsmonopol existiert, dass es also ausschließlich vom Staat ausgebildeten Lehrern an staatlichen Schulen (oder vom Staat lizensierten Privatschulen) erlaubt ist, Kinder mit Mathe & Co. aufs Leben vorzubereiten, ist ein deutscher Sonderweg. Die meisten anderen Länder der Welt sind weniger rigoros. Es gibt sogar Staaten, in denen es ein Verfassungsrecht ist, dass Eltern selbst ihre Kinder unterrichten, wenn sie es wollen. In Kanada erhalten sie bis zu 1000 Dollar monatlich vom Staat. Das soll für Chancengleichheit mit den steuerfinanzierten staatlichen Schulen sorgen.

Der deutsche Sonderweg hat – wie meist – historische Gründe. Besonders rigoros geht es erst seit dem Reichsschulpflichtgesetz von 1938 zu. Nach dem zweiten Weltkrieg hat man dann darauf bestanden, dass staatliche Schulbeamte dafür bürgen, dass Kinder im Geiste einer liberalen Demokratie und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung erzogen werden, ein Gedanke, der auch noch den berühmt-berüchtigten Radikalenerlass von 1972 trägt.

Heute argumentiert man nicht mehr demokratietheoretisch, sondern gerechtigkeits- und chancengleichheitspolitisch: Im Vordergrund der Debatten um den Unterrichtsausfall während Corona steht die Sorge, die Schere zwischen Bildungsbürgerkindern und Kindern aus sogenannten bildungsfernen Schichten könne sich weiten. Akademikereltern hat eine Lehrerin eigens geraten, nicht allzu viel mit den Kindern zu rechnen – das müsse sie hinterher ausbaden, wenn diese zu weit fortgeschritten wären. Ob die ehrgeizigen Eltern sich daranhalten, bleibt abzuwarten. Im Zentrum steht die Egalisierungsfunktion der Schule. Hinzu kommt die Sozialisierungsfunktion: In der Schulklasse, abseits des familiären Milieus, sollen Kinder soziales Lernen üben.

Interessant ist, dass die Qualität schulischer Bildung nicht als Argument für das staatliche Monopol benutzt wird. Das immerhin ist konsequent. Hätte die rigorose staatliche Schulpflicht Auswirkungen auf den Lernerfolg, müsste Deutschland in den Pisa-Tests ganz vorne mit dabei sein – was offenkundig nicht der Fall ist. In Finnland, dem Pisa-Musterland, ist Home Schooling legal. Vorgeschrieben ist dort nur die Bildungspflicht, die durch staatliche Prüfungen, aber nicht durch staatlichen Unterricht nachgewiesen wird.

Schlag nach bei Wilhelm vom Humboldt

Nun muss man die Egalisierungs- und Sozialisierungsfunktion der Schule gar nicht bestreiten, um den hiesigen Bann familiärer Beschulung zu missbilligen. Ursprünglich sollte der Schulzwang lediglich verhindern, dass bildungsunwillige Eltern ihre Kinder zum Kartoffelausbuddeln und Getreideernten missbrauchen, anstatt sie in den Unterricht zu schicken. Doch warum wird es allen Eltern verboten? Das gerade hierzulande immer hochgehaltene Prinzip der Subsidiarität besagt: Der Staat muss erst dann einschreiten, wenn die Privaten versagen. Er muss Kinder nur dann vor ihren Eltern, wenn er befürchtet, ihnen würde Bildung vorenthalten oder aber die Kinder würden auf gefährliche Weise indoktriniert.

Warum halten wir uns nicht an Wilhelm von Humboldt, der hierzulande doch als eine Art Bildungspapst gilt? Humboldts nicht genug zu empfehlende Frühschrift von 1792 mit dem schönen Titel »Ideen zu einem Versuch, die Gränzen (sic!) der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen« billigt dem Staat zwar das Recht und die Pflicht zu, im Interesse der Freiheit der Bürger für äußere und innere Sicherheit zu sorgen. Aber von einer Pflicht öffentlicher Erziehung will der Bildungsreformer nichts wissen: »Soll die Erziehung nur Menschen bilden, so bedarf es des Staates nicht«, schreibt Humboldt. Im Gegenteil: Staatliche Beschulung führe dazu, dass die Eltern die Verantwortung für die Aufzucht der Kinder an den Staat delegieren, wofür sie einen hohen Preis zahlen: Statt zu freien und gebildeten Menschen wird die Jugend zu Staatsbürgern, mithin zu Untertanen gemacht. Staatlich bestallte Lehrer, behauptet Humboldt frech, seien vor allem auf die nächste Beförderung fixiert, während das Wohl privater Erzieher vom Erfolg ihrer Arbeit abhänge.

Während ich mich also derart in das furiose Plädoyer fürs Home Schooling hineinschreibe, geht ein Erfahrungsbericht eines engagierten Vaters per Mail in meinem Home Office ein: »Es war furchtbar heute, ich musste gegen die rebellische Stimmung beim Addieren und Subtrahieren drakonische Strafen androhen (doch keine »Schnitzel Wiener Art« zum Mittagessen, und natürlich auch kein Fernsehen heute), was wiederum zu Tränenausbrüchen bei den Kindern und schlechtem Gewissen bei mir führte. Lesen ging dann nach dieser Krise viel besser. Weshalb ich jetzt doch zum Schnitzelklopfen schreite: Versöhnung. Aber die Fernsehserie bleibt gestrichen!« Was will man entgegnen? Home Schooling bedeutet ja nicht, dass die Eltern selbst zu nervenkranken Paukern werden müssen. Sie könnten Fachkräfte beschäftigen wie damals die Gontards in Frankfurt, die den Tübinger Dichter und Denker Friedrich Hölderlin angestellt haben (was bekanntlich ein Liebesdrama nach sich zog). Aber an all das ist in Corona-Zeiten natürlich nicht zu denken. Und selbst später dürfte es am Geld – und an der Knappheit von Hauslehrern und Hofmeistern scheitern.Rainer Hank

23. März 2020

Was heißt hier Solidarität?

Über den Altruismus in Zeiten von Corona

Es war ein heißer Julitag des Jahres 1974 in Griechenland, als plötzlich und unerwartet die Militärdiktatur gestürzt wurde. Der frühere Ministerpräsident Konstantinos Karamanlis sollte aus dem Exil zurückkommen und wurde auf dem Syntagma-Platz von Athen erwartet. Vor dem Parlament kam eine riesige Menschenmenge zusammen. In den Stunden zuvor hatte die Militärjunta Dutzende Lastwagen mit Soldaten und Lautsprechern durch die Straßen fahren lassen. »Bürger von Athen!«, brüllten die Bewaffneten: »Bleibt zu Hause!« Doch die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern. Die Demokratie siegte, die Diktatur hatte verloren.

Nicholas Christakis, der als kleiner Junge mit seiner Mutter auf dem Syntagma-Platz demonstriert hat, ist heute ein Professor für Evolutionsbiologie an der Universität Yale. Kürzlich ist sein neues Buch »Blueprint« erschienen, das davon handelt, was uns als Menschen eint. Es beginnt mit der Erinnerung an die Demo in Athen. Was Christakis sagen will: Menschen sind schon von ihrer genetischen Disposition her soziale Wesen. Sie existieren in der Gruppe. Wenn sie friedlich und solidarisch auftreten, vermögen sie es sogar, die Bösen vom Thron zu stürzen. Es hat gute Gründe, dass in vielen Verfassungen freiheitlich-demokratischer Gesellschaften die Versammlungsfreiheit ein Grundrecht ist.

Es herrscht der Ausnahmezustand

Man muss die positive Macht von Demonstrationen nicht romantisieren – Massen können bekanntlich auch viel Schlimmes anrichten. Doch die kleine Geschichte aus Athen verdeutlicht: Solidarität braucht den öffentlichen Raum und die Erfahrung menschlicher Nähe. Ihr pathetisches Emblem hierzulande ist die Lichterkette vieler Menschen mit Kerzen in den Händen. Im stillen Kämmerlein kann man nicht gut solidarisch sein. Das, so scheint es mir, ist ein Grundproblem dieser Corona-Wochen, wo wir aus guten Gründen aufgerufen werden, solidarisch zu sein, man uns aber nicht auf die Straßen und Plätze lässt, erst recht nicht in die Hospize und Hospitäler, um denen, die unsere Solidarität besonders nötig haben, unser Mitgefühl durch unsere Nähe zu zeigen. Der Aufruf, solidarisch sein, bleibt abstrakt in Zeiten des Ausnahmezustands, in denen das öffentliche Leben lahmgelegt und das Recht der freien Versammlung faktisch außer Kraft gesetzt ist. Fast scheint es, als ob sich diese Paradoxie in den Corona-Partys in den öffentlichen Parks zeigt, wo Menschen, die doch nur einander nah sein wollen, das Schlimmste anrichten: die Ausbreitung des Virus zu beschleunigen, anstatt den Prozess zu drosseln.

Gewiss, man kann Leute, die kiloweise Mehl oder Konserven hamstern, unsolidarisch nennen, weil sie ihren Mitmenschen Lebensmittel entziehen. Aber vielleicht reicht es auch, solches Verhalten einfach nur als ungehörig oder meinetwegen egoistisch zu schelten. Kurzum: Ich bin skeptisch, ob uns die Beschwörung einer Ethik der Solidarität in diesen schweren Zeiten weiterhilft. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass auch Politiker ihren Aufruf zur Solidarität stets mit einer Drohung verbinden: Wenn ihr euch nicht freiwillig sozial isoliert, dann verordnen wir eine Ausgangssperre. Wie man in Bayern seit gestern sieht, ist das ernst gemeint. Solidarität – wahrlich eine »große Idee« (Heinz Bude) – lebt davon, dass sie gerade nicht angeordnet werden kann. Staatlich befohlen ist sie noch nicht einmal halb so viel wert.

Solidarität und soziale Distanz: ein Widerspruch

Alena Buyx, eine an der TU München lehrende Medizinethikerin, die auch Mitglied des deutschen Ethikrates ist, kommt in ihrem 2016 zusammen mit einer Ko-Autorin verfassten Buch über das Solidaritätsprinzip in der Medizin (Campus Verlag) zu dem Schluss, dass die bei Pandemien nötigen Maßnahmen allenfalls teilweise als »solidarische Praktiken« eingeordnet werden können. Es gehe stattdessen schlicht um die Pflicht staatlicher Institutionen, ihre Bürger zu schützen. Das hat wenig mit Solidarität zu tun und schon gar nicht mit Kampf oder gar Krieg gegen ein Virus, das nicht zu besiegen ist, sondern – ganz im Gegenteil – integriert werden muss in das menschliche Immunsystem. Natürlich brauchen solche staatlichen Maßnahmen die Akzeptanz in der Bevölkerung. Dabei geht es dann um Einsicht der Vernunft in das Notwendige. Mag sein, dass die Opfer sozialer Distanzierung einigen leichter fallen, wenn sie sie Solidarität nennen, um ihnen eine altruistische Funktion zu geben.

Dass Solidarität nicht zielführend ist, zeigt sich besonders bedrückend, wenn es um die Priorisierung knapper medizinischer Ressourcen geht. Gewiss hätten wir gerne, dass allen Kranken sofort jedwede medizinische Versorgung zuteil wird. Aber das geht schon unter normalen Bedingungen nicht. Priorisierung, im schlimmsten Fall Rationierung der medizinischen Leistungen könnten nötig werden; wir beobachten diese Katastrophe gerade mit großem Mitleid in Italien. Auch hierzulande gibt es heute schon Priorisierung, wenn die Krankenhäuser angewiesen sind, »normale« Operationen auf die Zeit nach der Pandemie zu verschieben. »Harte Rationierung« auf alle Fälle zu verhindern, also die Zuteilung intensivmedizinischer Leistungen unter Bedingungen absoluter Knappheit, das steckt ja gerade hinter der Pflicht, soziale Kontakte zu vermeiden. Zugleich wird das medizinische Angebot laufend ausgeweitet (auch mit Hilfe der Bundeswehr) und auf die Erfordernisse der Pandemie fokussiert.

Doch auch wenn diese Anstrengungen hierzulande erfolgreich sind, führt kein Weg an der ökonomischen Einsicht vorbei, dass es bei medizinischen Ressourcen immer um Fragen der Verteilung und Prioritätensetzung gehe, sagte die Ethikprofessorin Alena Buyx dieser Tage in einem Interview. Das von Empathie gespeiste Solidaritätsprinzip würde verlangen, demjenigen zuerst zu helfen, der die Hilfe am nötigsten braucht. Doch viele Pandemiepläne und Leitfäden für die ärztliche Versorgung im Katastrophenfall haben vernünftige Gründe dafür, nach dem »größtmöglichen Nutzen für viele« die Hilfe zu priorisieren. Im Klartext heißt das: Schwerstkranke mit den geringsten Überlebenschancen werden erst dann behandelt, wenn ausreichend Ärzte und Logistik für alle zur Verfügung stehen. Unserer solidarischen Intuition läuft das zutiefst zuwider: Menschenleben solle man nicht gegeneinander aufrechnen, heißt es. Aber der Realismus der Knappheit von Ressourcen und Zeit verlangt, die Augen nicht zu verschließen, sondern Kriterien einer Ethik der Priorisierung zu entwickeln. Dass Geld, also das Zuteilungsprinzip knapper Ressourcen auf Märkten, keine Rolle spielen darf, versteht sich von selbst. Auch abstrakte Altersregeln, wonach etwa Patienten über 60 Jahren nachrangig behandelt werden, hält Alena Buyx für problematisch. Ihr Kriterium lautet: Es kommt auf den klinischen Zustand der Kranken an und deren »ability to benefit«, also der Chance, von der Behandlung zu profitieren. Sie würden dann – geheilt – das Intensivbett rasch wieder für andere Kranke frei machen.

Das alles sind ethisch äußerst sensible Überlegungen für Entscheidungen, die ein Höchstmaß an Verantwortungsgefühl verlangen, deren Kriterien aber nicht selten kontraintuitiv sind. Ich fürchte, dass gerade deshalb der Appell an die intuitive Solidarität nicht nur nicht weiter, sondern auch in die Irre führt.Rainer Hank

23. März 2020

Warum klappt der Bildung-Aufstieg nicht?

Über Scham und Verrat in der Familie

Viele Vorbilder, insbesondere Sportler und Musiker, suggerieren, es sei das vollkommende irdische Glück, so zu werden wie Lukas Podolski, Mesut Özil oder Bushido – nach dem Motto »vom Gettokid zum Gangsta-Rappa«. Dieses Glücksmodell legt nahe, man könne reich und berühmt werden, aber gleichzeitig Sprache, Auftreten und Habitus beibehalten. Es ist die Hoffnung, alles schaffen zu können, ohne etwas ändern zu müssen.

Kommt also daher der Ansporn zum sozialen Aufstieg? Kaum. Der Weg vom Gettokid zum Gangsta-Rappa ist ein Märchen, klingt schön, kommt selten vor und hat nichts zu tun mit dem typischen Klassenaufstieg von unten nach oben. Das ist die These des neuen Buches »Mythos Bildung« des Soziologen Aladin El-Mafaalani: Erfolgreiche Bildungsaufsteiger haben an irgendeinem Punkt ihrer Biographie das eigene Denken und Handeln problematisiert und aus sich selbst den Wunsch entwickelt, etwas in ihrem Leben zu verändern. Es geht ihnen in der Regel nicht um Geld und Macht, ja nicht einmal um sozialen Aufstieg. Halbwüchsige sind ja auch keine kleinen Soziologen, die über soziale Mobilität nachdenken, sondern, wenn es gut geht, Jugendliche, die Spaß und Neugier am Lernen entwickeln und erfahren haben, dass sich ihnen dadurch neue Welten eröffnen.

Bildungsaufsteiger sind wie Migranten

Wo es kein Aufstiegsmotiv gibt, da kann es auch keinen Aufstiegsplan geben. Aufsteiger erklimmen jeweils nur die nächste Sprosse der Leiter. Der Weg ist unsicher und wird von Ängsten begleitet. El-Mafaalanis eigene Biografie liest sich wie der Beweis für seine These: Als Kind syrischer Eltern in Deutschland geboren, hat er zunächst sechs Jahre lang als Lehrer im Schuldienst gearbeitet. Zudem war er Mitarbeiter im nordrhein-westfälischen Integrationsministerium. Heute ist El-Mafaalani Professor für »Erziehungswissenschaft und Bildung in der Migrationsgesellschaft« an der Universität Osnabrück. Sein Buch »Das Integrationsparadox – Warum gelungene Integration zu mehr Konflikten führt« (2018) wurde rasch zum Bestseller: Konflikte entstehen nicht, weil die Integration von Migranten und Minderheiten fehlschlägt, sondern – ganz im Gegenteil – weil sie zunehmend gelingt. »Gesellschaftliches Zusammenwachsen erzeugt Kontroversen und populistische Abwehrreaktionen – in Deutschland und weltweit«, behauptet El Mafalaani.

Dass Integration in ein neues soziales Milieu psychische Kosten verursacht, ist die Erfahrung aller Bildungsaufsteiger. Sie sind eben auch eine Art von Migranten. Bildungsmigration braucht den Willen zur Veränderung und hat ihren Preis: Aufsteiger machen die Erfahrung von Trennung, Entfremdung, Scham und Schuld aus dem Herkunftsmilieu und brauchen die Fähigkeit zu Flexibilität und Anpassung an neue Umgebungen, die ihnen gleichwohl die erhoffte Zugehörigkeit nicht leicht machen. Man sitzt zwischen allen Stühlen.

Besser als Soziologen es können wird diese Erfahrung von der französischen Autorin Anni Ernaux beschrieben, deren Bücher gerade neu bei Suhrkamp ins Deutsche übersetzt werden. Ihre Erzählung: Der Vater stirbt, was der Erzählerin Anlass wird, dessen Leben aufzuschreiben. Geburt um die Jahrhundertwende, kurzer Schulbesuch, Bauer, dann bis zum Todesjahr 1967 Besitzer eines kleinen Lebensmittelladens in der Normandie. Sein Leben ist die Geschichte von gesellschaftlichem Aufstieg und der Angst, wieder nach unten abzurutschen. Dass die Tochter eine höhere Schule besucht, macht den Vater stolz, aber zugleich entfernen sie sich voneinander. Für die Autorin wird die Erzählung zu einer Geschichte des Verrats: an ihren Eltern und dem Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, gespalten zwischen Zuneigung und Scham, zwischen Zugehörigkeit und Entfremdung.

Annie Ernaux berichtet von der stetigen Angst, fehl am Platz zu sein. Die Frage, die einen verfolgt, lautet: »Was werden die Leute dazu sagen?« Das Schlimme ist, dass genau diese Frage den Gebildeten und Erfahrenen als spießig und typisch kleinbürgerlich erscheint. Für alle Aufstiegskinder ist sie aber Kompass und zugleich Ausweis der Tatsache, nicht dazuzugehören. Denn dann wäre man ja souverän, bräuchte nach der Meinung der Leute gar nicht zu fragen. Für ein Fest der Schule weist die Direktorin an, zu diesem Anlass »sollte die Tochter Abendgarderobe tragen«. Mutter und Tochter hatten keine Ahnung, was sie wohl damit gemeint haben könnte. Das ist schrecklich, zugleich bringt es aber noch einmal eine Nähe zwischen den beiden Frauen. Schlimm sei, »die Scham, nicht zu wissen, was wir zwangsläufig gewusst hätten, was wir waren, nämlich unterlegen.«

»Soziale Paten« können helfen

Ich vermute, dass das Wissen um genau solche Scham-Kosten des Aufstiegs verantwortlich ist für die hartnäckig sich haltenden Bildungsungleichheiten. Zwar hat die Einkommensmobilität hierzulande zuletzt wieder Tempo gewonnen, wie Patrick Bernau vergangene Woche in der F.A.S. berichtete. Doch Einkommens- und Bildungsmobilität sind zwei Paar Stiefel: Von hundert Akademikerkindern nehmen in Deutschland 74 ein Hochschulstudium auf. Bei Kindern aus Nichtakademikerfamilien sind es gerade einmal 21. Bildungsexpansion einerseits – also die seit dem Bildungsreformer Georg Picht in den sechziger Jahren ausgerufene Massenbewegung zum Besuch von höheren Schulen und Universitäten – und verfestigte Bildungsungleicheit andererseits hört sich wie ein Widerspruch an, ist es aber nicht: Wenn ein Kind aus unteren Schichten eine Gymnasialempfehlung erhält, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die Eltern auch wirklich an einem Gymnasium anmelden, weniger als 40 Prozent, in den ärmsten Familien sogar gerade 20 Prozent. In den mittleren sozialen Milieus sind es 40 bis 80 Prozent, in den oberen Schichten gar 90 bis hundert Prozent. Bekommt ein Kind keine Gymnasialempfehlung, so ist die Reaktion darauf ebenfalls vom sozialen Milieu abhängig: Eltern aus unteren Schichten schicken das Kind nicht aufs Gymnasium, in den reichen und gebildeten Familien landen am Ende trotz der fehlenden Empfehlung rund 60 Prozent auf der höheren Schule.

Eine liberale Gesellschaft ist auf Chancengleichheit gebaut. Dass über lange Jahrzehnte die Wahrscheinlichkeit des Bildungsaufstiegs für Kinder aus unteren Schichten deutlich schlechter ausfällt als in der Mittel- und Oberschicht, ist eine Ungleichheit, die einem nicht gerecht vorkommt. Was kann man tun? Am Geld kann es nicht liegen – seit Jahren werden immer mehr Finanzmittel in das Bildungssystem gepumpt. Viele Bildungsforscher plädieren für ein besser integriertes Schulsystem und für spätere Trennung zwischen Hauptschülern und Gymnasiasten. Über diese Frage wird seit Jahren ein erbitterter Glaubenskrieg geführt.

Aladin-El Mafaalani bringt »soziale Paten« ins Spiel: Sie sind eine Art Mentoren, die unterstützend und korrigierend an die Stelle der Eltern treten. Früher übernahmen Pfarrer diese Aufgabe. Heute können es die Eltern oder Großeltern der Freundin sein, die einem anderen Milieu angehören. Solche Paten bringen konkrete Einblicke in die neue soziale Welt und senken die Kosten des Wechsels. Lehrer oder andere pädagogische Fachkräfte taugen als soziale Paten eher weniger, findet El-Mafaalani. Das ist ein bisschen enttäuschend.Rainer Hank

11. März 2020

Sind wir reif für die Demokratie?

Nein! Schaut lieber auf die Schweiz!

»Herrschaft des Pöbels« war das Thema meiner Kolumne in der vergangenen Woche. Ich habe darauf überdurchschnittlich viele Kommentare erhalten. Im Anschluss an das »Debakel von Thüringen« ging es mir um die Frage, ob die Demokratie vor ihrem Missbrauch, dem Aufstand des Pöbels mit demokratischen Mitteln, gefeit ist. Das ist sie nicht. Kein Wunder, dass im Lauf der Demokratiegeschichte darüber nachgedacht wurde, wie man das Volk vor dem Volk – also dem Rückfall in den Populismus – schützen könne. Denn das könnte am Ende dazu führen, dass auf demokratischem Wege die Freiheitsrechte des Volkes verletzt werden. Ein Blick nach Polen oder Ungarn lehrt, dass es nicht nur um Gedankenspiele politökonomischer Oberseminare geht.

Entschließt man sich freilich dazu, dem Pöbel (lateinisch vornehm: die Plebs) die Repräsentanz in den Parlamenten zu versagen, verwickelt man sich in folgenschwere Widersprüche. Eine schöne Demokratie ist das, die dekretiert, welcher Teil des Volkes die Macht haben darf. Ehrlicher wäre schon, es mit der Sakralisierung der Demokratie nicht zu übertreiben und der Gefahr einer Tyrannei der Mehrheit mit Gewaltenteilung zu begegnen: also durch rechtsstaatliche Institutionen (Verfassungsgericht, Notenbanken) oder zweite Kammern, die unabhängig sind und die Institutionen der repräsentativen Demokratie in ihre Schranken weisen.

Die Angst vor dem Volk, so hat man uns im Gemeinschaftskundeunterricht beigebracht, sei in Deutschland eine Folge der Verbrechen der Nazis. Da habe man gesehen, was das Volk anrichten könne. Doch die Angst reicht weiter zurück. Gezielter Zufall lenkte dieser Tage mein Interesse auf eine Schrift aus dem Jahr 1926 mit dem Titel »Staat und Volk«. Verfasser ist ein gewisser Theodor Heuss, der 1949 zum ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde. Im Jahr 1926 war Heuss ein Journalist, freiberuflicher Publizist und engagierter liberaler Politiker im Schlepptau des Nationalliberalen Friedrich Naumann. Anders als man es von einem Liberalen erwarten sollte, sprach sich Heuss nicht nur vehement gegen den Föderalismus, sondern auch gegen die direkte Demokratie aus. Den deutschen Föderalismus sah er aus der Fürstenherrschaft hervorgegangen, einer höfischen Tradition, der nicht zu trauen sei. Stattdessen glaubte er zutiefst an den inneren Zusammenhang zwischen Parlamentarismus und Zentralismus (mehr dazu gibt es in der Heuss-Biografie des Historikers Joachim Radkau).

Demokratie als Herrschaft gegen das Volk

Der Blick auf den frühen Heuss ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert: Er dementiert die Überzeugung des Schulunterrichts, die Angst vor dem Volk habe sich hierzulande erst nach den Erfahrungen von demokratisch zustande gekommenen Totalitarismen ausgebildet. Und er dementiert zudem die Annahme, Liberale hätten immer ein Herz für Dezentralismus, Föderalismus und Direktdemokratie zu haben. Es war eher umgekehrt: Dass Heuss im parlamentarischen Rat und dann als erster Präsident vehement gegen Föderalismus und Direktdemokratie polemisierte, war seine feste Meinung schon seit den zwanziger Jahren. Diese Überzeugung ist im Übrigen ganz und gar keine Sondermeinung im liberalen Ideen-Spektrum, sondern liegt ganz auf der Linie von Leuten wie Friedrich Naumann, der als Gründerfigur der FDP gilt. Demokratie, so könnte man diese Haltung zuspitzen, ist gerade keine Volksherrschaft, sie könnte genauso eine Herrschaft gegen das Volk genannt werden.

Eine kleine Einschränkung lässt Theodor Heuss allerdings schon 1926 gelten: Demokratie als Volksherrschaft sei am ehesten in kleinen Welten möglich, findet er. Dabei dachte er an die Schweiz, die er aber gerade deshalb nicht den Deutschen als Vorbild anpreise wollte: »Die Lehren der Schweizer Praxis, die Dutzende von Volksabstimmungen über Kantons- und Bundesgesetze kennt, weisen nach, dass das Verfahren eher die konservativen als die wandlungsbereiten Elemente eines Volkstums stärkt.«

Was Heuss als Nachteil sieht – den Konservatismus der plebiszitären Demokratie – könnte freilich auch ein Vorteil sein. Da trifft es sich, dass mir Roger Köppel, Verleger der Schweizer »Weltwoche«, im Nachgang zu meiner »Pöbel-Kolumne« einen Aufsatz mit dem Titel »Die Demokratie als Hüterin der Menschenrechte« geschickt hat. Es handelt sich um die Festrede des Rektors der Universität Zürich, Zaccaria Giacometti, die dieser aus Anlass der 121. Stiftungsfeier der Universität Zürich am 29. April 1954 gehalten hat. Giacometti, ein angesehener Schweizer Rechtsgelehrter, stammt aus einer berühmten Familie im rätischen Bergell-Tal, aus der auch viele Künstler hervorgegangen sind. Man kann die Rede, gehalten in den Jahren, in denen in Deutschland Heuss Präsident war, als exakte Gegenposition zur deutschen, hegelianisch geprägten Demokratie-Angst lesen. Für Giacometti, der sich ebenfalls als Erz-Liberaler verstand, sichert die Demokratie die »umfassende Selbstbestimmung des Einzelnen im Staate«. Sie ist ein Bollwerk gegen den Kollektivismus – und kann gar nicht irren. Dagegen deutet Giacometti etwa das deutsche Verfassungsgericht als eine elitäre Anmaßung: Wer würde es wagen, sich als Richter über das Volk aufzuspielen? Bekanntlich gibt es in der Schweiz kein Verfassungsgericht.

Direkte Demokratie als Gegengewicht gegen das Parlament

Giacometti ist nicht so geschichtsvergessen, dass er die im Namen der Demokratie seit dem Jakobinismus verübten Verbrechen nicht zur Kenntnis nähme. Dass es dazu kommen konnte, liegt seiner Meinung daran, dass nicht jedes Volk für die Demokratie reif sei. Für diese Reifung nennt der Jurist drei Bedingungen: Erstens müsse die Freiheitsidee im Individuum und im Volke lebendig sein; es müssten »freiheitliche Wertvorstellungen« herrschen, aber nicht »als vom Augenblick geborene euphoristische Stimmungen oder opportunistische Eingebungen«. Zweitens müsse das Volk eine freiheitliche Tradition besitzen. Und drittens müsse sich die lebende Generation diesen ererbten Schatz an freiheitlichen politischen Einsichten und an freiheitlichen politischen Erfahrungen aneignen, ja erkämpfen. Wenn es funktioniere, dann übe das Volk selbst als Hüter der Freiheitsrechte eine »hemmende« Rolle aus gegen die Machtanmaßung des Parlaments. Im Modell der Schweiz, auf das bei Giacometti natürlich alles hinausläuft, wäre das Volk ein eigenständiger Akteur im gewaltenteilenden Wettbewerb.

Dass der Erfolg Giacometti Recht gibt, hat die neuere Politökonomie (Bruno Frey, Gebhard Kirchgässner, Lars Feld) in vielen Studien auch empirisch gezeigt: Eine Referendumsdemokratie, die föderal organisiert ist und dezentral über die Staatsfinanzen entscheidet, wirkt sich positiv auf das Wachstum aus, macht die Menschen relativ glücklicher – und richtet politisch wenig Unsinn an. Wenn das nicht nur liberal, sondern – wie Heuss meint – auch konservativ ist, soll es recht sein.

Wer in Deutschland die Schweiz als Vorbild preist, erntet häufig bissigen Widerspruch. Aber nicht nur praktisch-politisch, sondern auch philosophisch scheint mir das Schweizer dem deutschen Modell überlegen zu sein, wo aus fehlender Reife immer die Angst vor dem Pöbel umgeht. Wir müssen bloß noch ein wenig üben.

Rainer Hank