Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal

08. Juni 2025Geld her!

27. Mai 2025Wer stoppt Trump?

10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen

14. April 2025Lauter Opportunisten

07. April 2025Die Ordnung der Liebe

29. März 2025Streicht das Elterngeld

17. März 2025Der Kündigungsagent

17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen

04. März 2025Kriegswirtschaft

19. Mai 2021

Warum liegen so viele Corona-Prognosen daneben?

Treffen ist eben Glückssache

Corona-Prognosen liegen weit auseinander – und am Ende häufig daneben. Vor der Bundes-Notbremse hatten die Pessimisten Oberwasser. Sie prophezeiten einen dramatischen Anstieg der Todesfälle. Tatsächlich gab es die meisten Corona-Toten am 22. Januar mit 819 Fällen. Am 21. April, dem Tag vor Inkrafttreten der Bremse, waren es 331. Natürlich: Jeder Tote ist einer zu viel. Doch aus der rücklaufenden Todesrate lässt sich schwerlich ein Argument machen für eine Verschärfung der Maßnahmen. Im Februar 2021 verzeichnete Deutschland eine Untersterblichkeit, also im Saldo weniger Tote als in den Jahren 2016 bis 2019. Akademische Häretiker, wie der Mainzer Epidemiologe Sucharit Bhakdi, ärgern den akademischen Mainstream mit solchen Vergleichen schon seit Monaten. Die schlimmsten Wochen waren die Tage rund um Weihnachten 2020. Von da an ging es uns besser. Die Bundesnotbremse wurde gezogen, als der Infektionszug längst in die richtige Richtung rollte.

Warum treffen wir völlig unterschiedliche Entscheidungen auf ein und derselben Faktengrundlage? Wieso kommen zwei Fachleute, die über identische Informationen verfügen, zu komplett anderen Schlussfolgerungen? Und warum kann sogar ein Experte in Windeseile seine Meinungen ändern, wie etwa der Bundeshauptvirologe Christian Drosten, der, vom Pessimisten zum Optimisten gemausert, uns jetzt einen großartigen Sommer verspricht? Das sei auf die vielen Impfungen zurückzuführen, von denen es noch Ende April hieß, davon dürfe man sich keinesfalls eine rasche Entspannung erhoffen.

»Noise« versus »Bias«

Spannende Antworten auf unsere Frage bietet das neue Buch des Psychologen und Ökonomienobelpreisträgers Daniel Kahneman, das, gemeinsam verfasst mit Olivier Sibony und Cass Sunstein, am Montag unter dem Titel »Noise« in die Buchhandlungen kommt. Es geht Kahneman darum »was unsere Entscheidungen verzerrt – und wie wir sie verbessern können.«

Kahneman ist Mitbegründer der Verhaltensökonomie. Die steht für die Erkenntnis, dass die Menschen sich weitaus weniger rational verhalten, wie sie es selbst gerne täten. Nur zum Beispiel: Wir verschieben wichtige Entscheidungen oder neigen dazu, uns permanent selbst zu überschätzen. Wir können für unser Versagen sogar rationale Gründe anführen. Kahneman nennt dies »Bias«, eine konsistente Abweichung von einem Ziel. »Bias« ist unserer ganzen Gattung eigen.

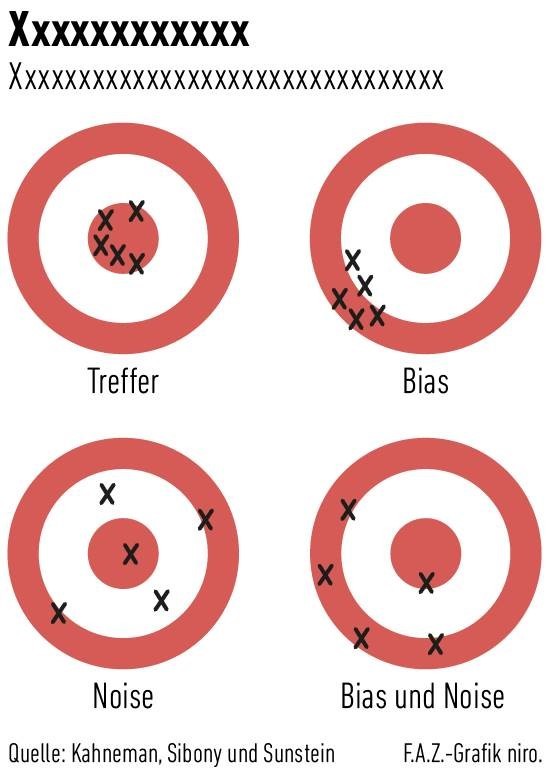

Bei »Noise«, Kahnemans aktuellem Fokus, ist keine Gesetzmäßigkeit hinter den Fehlern zu erkennen. Die Streuung der Treffer ist breit. Es sind »nicht vorhersagbare Fehler«: In unserer Grafik (siehe zweites Bild der Foto-Galerie) ist der Unterschied von »Bias« und »Noise« am Beispiel von Einschüssen auf einer Zielscheibe dargestellt. Bias (oben rechts) zeigt eine regelhafte Abweichung nach links unten. »Noise« (unten links) ist ein chaotische Streuung fehl geschlagener Treffer; das Ergebnis ist »verrauscht«, »noisy«. Unten rechts haben die Schützen systematisch danebengeschossen, ihre Treffer sind aber weiterhin breit gestreut (»Bias« und »Noise«). »Bias« ist längst bekannt; »Noise« wird übersehen, unterschätzt, geleugnet. Wir tun so, als ob alle Wissenschaftler in ihren Urteilen übereinkommen müssten, weil sie doch alle die gleichen Fakten interpretieren und daraus Handlungsanweisungen ableiten. Abweichler werden »gecancelt«, am Ende stigmatisiert. »Das Unwissen wird geleugnet«, schreibt Kahneman – denn es wäre für den Wissenschaftler eine schwere Kränkung.

Wie wir die Welt verbessern können

Menschen meinen, dass ihre Mitmenschen die Welt genauso sehen wie sie selbst. Kahneman hat viele Beispiele für den Schaden, den »Noise« anrichtet. Straffällig gewordene Menschen erhalten für genau dieselbe Straftat völlig unterschiedliche Strafmaße – eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren der eine, der andere bleibt zur Bewährung frei. Der eine Richter setzt auf Resozialisierung und verhängt eine milde Strafe, der andere setzt auf Abschreckung und geht an die obere Grenze. Stimmungen sind wichtig: Am Montag nach einer Niederlage der lokalen Footballmannschaft neigen Richter dazu, härtere Strafen zu verhängen.

In Versicherungen berechnen sogenannte Underwriter die Prämien für die Policen. Sie selbst meinen, eine Abweichung der Prämienkalkulation von zehn Prozent sei üblich und tolerabel. In Wirklichkeit kam Kahneman auf Unterschiede von 55 Prozent. Wenn der eine Underwriter eine Prämie von 9500 Dollar festsetzt, kostet der Vertrag beim zweiten 16 700 Dollar (und nicht nur 10 500). Wohlgemerkt: Beide berechnen aufgrund identischer Daten, nutzen die identischen Risikomodelle. Zu niedrige Prämien führen in die Pleite. Bei zu hohen Prämien wandern die Kunden ab.

Diagnosen von Ärzten weichen ähnlich breit gestreut voneinander ab. Entsprechend unterscheiden sich die Therapien. Es ist eine Lotterie, die über Schicksale von Menschen entscheidet.

Zurück zu Corona: Die Abweichungen der Experten sind sowohl von »Bias« wie von »Noise« geprägt. Direkt oder indirekt im Auftrag der Regierung arbeitende Fachleute tendieren je nach politischem Ziel zu Optimismus oder Pessimismus (»Bias«). Mediziner konzentrieren sich auf die Gesundheit; Sozialwissenschaftler raten zu breiteren Kosten-Nutzen-Erwägungen. Eine »Noise«-Streuung.

Wer die Welt verbessern will, muss »Noise« reduzieren. Kahneman hat kein Patentrezept. Doch seine Empfehlungen haben es in sich: »Noise« nicht zu verleugnen, wäre schon viel. Alle Urteile sollen in ihrer ganzen Streuung unabhängig voneinander transparent werden (»Noise-Audit«). Unabhängig ist wichtig. Denn Teambildung, in Coronazeiten sehr beliebt, verstärkt leider den Noise-Effekt: Pessimisten und Optimisten radikalisieren sich gegeneinander. Intuition ist genauso gefährlich wie die Dominanz von Herrschaftswissen. »Betrachten Sie den Fall aus der Außenperspektive«, rät Kahneman: »Versuchen Sie, gegen sich selbst zu denken!« Nicht leicht, aber lohnend: Skepsis und Bescheidenheit müssten sich miteinander verbünden.

Rainer Hank

10. Mai 2021

But, Schweiß und Patente

Verhindert Big Pharma eine gerechte Verteilung von Corona-Impfstoff?

Es gibt unterschiedliche Arten von Massenmord. Eine davon heißt »Patent«. Mit diesen beiden Sätzen beginnt der Schriftsteller Ilja Trojanow eine Kolumne in der »Tageszeitung« (taz). In einer Welt extremer sozialer Unterschiede entschieden Patente darüber, wer in der Pandemie überleben dürfe – und wer nicht.

Trojanows Attacke ist keine Einzelmeinung. Aktivisten bedrängen Mitarbeiter von Impfstoffherstellern, die Patente rauszurücken, um sich nicht am Tod von Menschen zu versündigen. Pharmapatente trügen Schuld an einer künstlichen und somit profitablen Verknappung des Impfstoffs gegen Covid-19. Viel mehr Impfstoff könnte hergestellt werden, gäbe es das Patentrecht nicht. Während Industrienationen sich Zweidrittel aller Impfstoffe gesichert hätten, eskaliere die Lage in der armen Welt.

Die meisten Impfstoffe gäbe es gar nicht, wäre ihre Erforschung nicht Jahrzehnte lang mit öffentlichen Milliarden finanziert worden, monieren die Patent-Kritiker. Warum sollen die Staaten für die Abnahme von Impfstoffen zahlen, die sie vorher bereits mit ihren Steuergeldern finanziert haben? Die private Aneignung öffentlichen Geldes wäre selbst in der kapitalistischen Logik eine Sünde: »Dieser Impfstoff gehört den Menschen«, rufen die Patent-Kritiker.

Mitte vergangener Woche schloss sich die amerikanische Regierung der Forderung Indiens und Südafrikas an, die Welthandelsorganisation (WTO) solle die Patente für Corona-Impfstoffe aussetzen (genannt »waiver«), um »so viele Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen«. Das Ziel wird niemand infrage stellen wollen. Die Frage ist, ob ein »waiver« dafür das richtige Instrument ist. Die altruistisch klingende Initiative Amerikas ist schon deshalb scheinheilig, weil kein Land bislang so wenig Impfstoff exportiert hat wie die Vereinigten Staaten. Die deutsche Kanzlerin hält dagegen. Noch.

Die Profite gehören denen, die dafür ins Risiko gehen

Fakt ist: Noch nie wurde derart rasch ein wirksamer Impfstoff entwickelt wie in dieser Pandemie, und zwar von privaten Unternehmen. Der Eindruck ist irreführend, die Staaten hätten den Firmen die Forschung bezahlt. Es sind die Strüngmann-Milliardäre, die mit dem Verkauf des Generikaherstellers Hexal ein Vermögen gemacht haben, die das Biontech-Gründerpaar Türeci und Sahin finanzieren. Dort waren sie schon 2007 mit 150 Millionen Euro eingestiegen, um Krebsmedikamente zu entwickeln. Staatliche Unterstützung gab es erst, als es konkret um die Entwicklung von Corona-Impfstoff ging. Wenn der Staat sich jetzt mit 300 Millionen Euro am Tübinger Impfstoffentwickler Curevac beteiligt, dann partizipiert der Steuerzahler als Großaktionär an den Kursgewinnen. So gerecht geht es im Kapitalismus zu. Der Impfstoff gehört den Menschen. Die Profite aber gehören jenen, die dafür ins Risiko gehen.

Was aber ist mit den Patenten? Forschung und Entwicklung in der Pharmaindustrie sind geprägt von Versuch und Irrtum. Nicht jedes Projekt führt am Schluss zu einem wirksamen Arzneimittel. Allemal sind teure klinische Studien erforderlich, ein Umstand, welcher die Erforschung von Impfstoffen von der Entwicklung von Batterien unterscheidet. Um mit einem Medikament am Ende Geld zu verdienen, wurde vorher mit gescheiterten Medikamenten viel Geld verbrannt. Gäbe es nicht die Aussicht auf ein Patent, stünden wir heute ohne Biontech & Co. da. Damit leisten private Unternehmen in dieser Pandemie einen gesellschaftlichen Nutzen.

Ich will noch etwas grundsätzlicher werden. Patente sind Monopole auf Zeit. Sie geben einem Unternehmen das Recht, eine Erfindung exklusiv zu nutzen. Will ein Konkurrent es ihm gleichtun, muss er dafür Lizenzgebühren zahlen. Geistiges Eigentum einfach plagiieren, steht unter Strafe. Ob das in der Wirtschaftsgeschichte den Fortschritt gefördert oder als Demotivation eher gebremst hat, ist auch unter Liberalen strittig. Mondpreise kann das Patent-Unternehmen nicht verlangen. Wie wir derzeit sehen, verhindert das Patentrecht nicht, dass gleichzeitig mehrere substituierbare Impfstoffe auf den Markt kommen. Dies wirkt als Treiber, schneller ein Medikament zu entwickeln als die anderen (»First mover advantage«). Schon deshalb ist auch fraglich, ob ein Aussetzen der Patente Impfstoffe verbilligen würde.

Wie kann es überhaupt sein, dass inzwischen eine ganze Reihe von Impfstoffen verschiedener Hersteller auf dem Markt sind – trotz Patentschutz? Jetzt wird es kompliziert. Dafür hole ich mir Rat bei Reto Hilty in München. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb und ein weltweit führender Fachmann für das Patentrecht. Hilty stellt klar: Es gibt im Moment noch gar keine erteilten Patente auf Covid-Impfstoffe. Das Prüfen der Patentanmeldung dauert nämlich oft Jahre. Lediglich für die dafür benötigte Grundlagentechnologie (etwa die »Spike-Proteine« der mRNA-Basis) müssen Lizenzen erworben werden. Diese Grundlagentechnologien indes haben noch andere vielversprechende Anwendungsbereiche, etwa in der Krebstherapie. Dass es ein Verteilproblem bei Corona-Impfstoffen gibt, liegt nicht am teuren Patentschutz, sondern hat andere Gründe. Würde man den Patentschutz für Corona-Impfstoffe aussetzen, würde man die weitere Krebsforschung gefährden, während in der Pandemie nichts gewonnen wäre. Fraglich wäre, ob die Forscher sich für künftige Entwicklungen abermals so ins Zeug legen würden wie bei der Entwicklung der Corona-Impfstoffe. Hilty warnt: »Wer in der Corona-Krise am Patentschutz rüttelt, spielt mit dem Feuer.«Patente bringen nichts, wenn es an Knowhow fehlt

Wenn es also nicht an Monopol-Preisen liegt, dass vor allem die armen Länder keinen oder wenig Impfstoff haben, woran liegt es dann? Es fehle im Moment an Produktionskapazitäten und dem Personal mit dem entsprechenden Knowhow, sagt Hilty. Dass das Geschäft relativ kompliziert ist, sieht man schon daran, dass auch Biontech/Pfizer auf Kooperationen mit Novartis oder Sanofi angewiesen ist – immerhin Weltkonzerne. Kenia oder Ghana die Lizenzgebühren zu erlassen, brächte gar nichts: Die Länder könnten trotzdem keinen Impfstoff herstellen.

Und Indien, jenes Land, das derzeit besonders gebeutelt ist? Indien verfügt selbst über eine starke Pharmaindustrie, die bis vor kurzem Millionen Dosen eines unter Lizenz von AstraZeneca produzierten Impfstoffes profitabel in die ganze Welt exportiert hat. Reto Hilty, mein Gewährsmann, weist darauf hin, dass Indien – die »Apotheke der Welt« – die führenden Hersteller von Generika (Nachahmerprodukten) beherbergt, die von der Aussetzung der Patente finanziell profitieren würden. So unschuldig, wie sie daherkommt, ist die WTO-Initiative also nicht. Für das Leiden Indiens unter der Pandemie sind nicht »böse« Patente verantwortlich, sondern die katastrophale Gesundheitspolitik von Ministerpräsident Narendra Modi.

Dass jetzt eine Gerechtigkeitsdebatte über das Impfen geführt wird, ist nötig. Sie als Kampf gegen die Patente zu führen, läuft komplett in die falsche Richtung. So lange nicht für die gesamte Weltbevölkerung Impfstoff da ist, nötigt die Knappheit zu Rationierung. Das ist ein ethisches, kein ökonomisches Problem: Wären die Deutschen bereit, aus ihren Steuern bezahlten Impfstoff nach Afrika zu verschenken und dafür zwei oder drei Wochen auf den Piks zu warten?

Rainer Hank

04. Mai 2021

Müssen alle Menschen Akademiker werden?

Natürlich nicht. Aber sie sollten wenigstens darüber nachdenken.

Als ich jüngst wieder fast gescheitert wäre beim Versuch, einen Nagel in die Wand zu schlagen, erhärtete sich mein Verdacht, eine Welt, die nur aus Kopfarbeitern bestünde, wäre wohl auf Dauer nicht überlebensfähig. Insofern habe ich das neue Buch des britischen Publizisten David Goodhart »Kopf, Hand, Herz« mit großer Sympathie angeschaut. Zugleich ist das hier mein Beitrag zum 1. Mai 2021, an dem man die Gewerkschaften aufrichtig bedauern muss, dass dieser traditionell auf Straßen und Plätzen gefeierte Tag nun zum zweiten Mal zum Streaming-Event verkommt.

Goodhart startet einen Angriff auf die Welt der Kopfarbeiter. Er findet es nicht in Ordnung, dass sie viel mehr Status und Einkommen erzielen als Menschen im Handwerk und in den sozialen Berufen. Klagen dieser Art fallen in der Corona-Pandemie auf fruchtbaren Boden. In der Krise habe sich gezeigt: Die meisten systemrelevanten Menschen haben kein Studium. Daraus folgert Goodhart: Wir brauchen breitgefächert mehr Eliten, die sich mit Hand und Herz (und nicht nur mit Köpfchen) mutig und integer für die Gesellschaft einsetzen. Die Kritik am »Akademisierungswahn«, so der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin, hat hierzulande seit Jahren Konjunktur.

In der Tat wird man über den Alleinvertretungsanspruch des Kognitiven nachdenken müssen. Einseitigkeiten tun keiner Gesellschaft gut. Was sind wir froh über die tüchtigen Schreiner, die uns im vergangenen Jahr eine neue Küche tipptopp montiert haben. Doch stimmt es wirklich, dass ausschließlich die Unstudierten systemrelevant sind? Was ist mit den Ärzten – studierten Handarbeitern gewissermaßen? Was ist mit den Virologen und Epidemiologen? Und was ist schließlich mit den Bio- und Gentechnologen, denen wir die Impfstoffe verdanken, die uns nachhaltig von dem tödlichen Virus erlösen werden? Es wird schon paar Gründe haben, dass all die hier genannten Berufe ein Studium voraussetzen und nicht jeder werkeln kann, wie ihm der Sinn steht.Die Dummen an die Macht?

»Die Schlauen haben zu viel Macht«, tönt Goodhart. Da wird es schief. Will im Ernst irgendjemand lieber in einer Welt leben, in der die Dummen die Macht haben? Ich jedenfalls will das nicht. Und will jemand behaupten, meine Küchenschreiner seien nicht auch schlau? Zugleich steckt hinter der wohlfeilen Klage über den Akademisierungswahn viel paternalistische Sozialtechnologie. Studium und Beruf sind Entscheidungen freier Menschen. In einem Interview erzählt Goodhart, alle seine vier inzwischen erwachsenen Kinder hätten studiert. Ein Sohn sei heute Ingenieur. Da habe sich das Studium gelohnt. Bei den anderen Kindern sei es eher ein Luxus gewesen, »drei Jahre philosophische Texte zu lesen«. Heute würde er ihnen raten, direkt in einen Beruf einzusteigen. Da hätten wir gerne einmal bei den zugehörigen Kindern nachgehört. Philosophische Texte zu lesen hat noch selten jemandem geschadet, finde ich.

Dass immer mehr junge Leute studieren, entspringt darüber hinaus einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Kalkül. Trotz des progressiven deutschen Spitzensteuersatzes bringt jeder höhere Bildungsabschluss hierzulande unter dem Strich zwischen 22 und 64 Prozent mehr Einkommen im Verlauf des Lebens. Das sind Daten des Ifo-Forschers Ludger Wößmann aus dem Jahr 2017. Nicht überall sind die Renditen gleich hoch: Während sich ein medizinisches Hochschulstudium bei Männern während des Erwerbslebens mit einem Plus von fast einer Million Euro auszahlt, sind es in der Sozialarbeit nur noch 20 000 Euro. Aber immerhin. Die Aufwendungen für den Lebensunterhalt während des Studiums (im Schnitt 48 000 Euro) sind darin schon verrechnet. Das ist nicht alles: Das Risiko, während des Lebens arbeitslos zu werden, sinkt signifikant mit einem höheren Bildungsabschluss. Und die Berufszufriedenheit nimmt tendenziell zu, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte.

Das Prekariat wird überschätzt

Apropos Jobzufriedenheit und -sicherheit. Neulich bin ich über eine Untersuchung zweier Ökonomen der London School of Economics vom vergangenen August gestolpert. Die beiden Forscher setzen sich mit der verbreiteten These auseinander, Jobs würden immer unsicherer und der Fall ins Prekariat (»Bullshit-Jobs«) sei für immer mehr arbeitende Menschen unabwendbares Schicksal. Die These knallt schön, lässt sich aber empirisch nicht verifizieren. Im Gegenteil. Nimmt man für Deutschland Zahlen des vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erstellten Sozio-Ökonomischen Panels (Soep) zeigt sich: Der Anteil deutscher Arbeiter, die ihre Jobs in Gefahr sehen, ist heute um fünfzehn Prozent geringer als Mitte der Zweitausenderjahre. Ostdeutschland, gebeutelt nach der Wende, hat inzwischen gleich gute Werte.

Auch in Amerika sieht es gut aus. Zweidrittel der Amerikaner sagen nach Angaben des »Economist« (10. April), sie seien komplett zufrieden und fänden ihren Job sicher. 1999 waren es nur halb so viel. Nun könnte man sagen, die Menschen neigen dazu, ihre Situation schön zu reden: Sie fühlen sich sicher, obwohl ihr Arbeitsplatz in Wirklichkeit unsicher ist. Doch auch dafür gibt es keinen Beleg, sonst müsste sich die Anzahl der Zeitverträge vergrößert und die Dauer der Befristung verkürzt haben. Warum sich an all dem durch Corona etwas ändern sollte, verstehe ich nicht. Wenn die Pandemie vorbei ist, werden wir kräftig in die Hände spucken und das Bruttosozialprodukt steigern. Auch deutsche Unternehmen suchen derzeit wieder Personal, hat das Ifo-Institut am Mittwoch gemeldet.

Am 1. Mai 2021 leben wir in der besten aller Arbeitswelten. Die Beschäftigungsquote ist nicht nur hierzulande auf einem Höchststand. In den meisten OECD-Ländern steigen die Löhne. Demographische Knappheit wird den Arbeitern künftig noch mehr Macht geben. 2019 war die Arbeitslosenquote in den reichen Ländern so niedrig wie nie seit 1999. Das muss dann zwingend bedeuten, dass es den Hand- und Herzarbeitern auch nicht ganz schlecht gehen kann, zumindest auch sie von der guten Lage profitieren, selbst wenn ihr Einsatz in vielen Fällen nicht angemessen gewürdigt wird.

Das alles kann man deshalb nicht laut genug weitersagen, weil der publizistische Mainstream sich lieber an Untergangsszenarien labt. Die »working class« werde ausgebeutet, könne nicht mehr von dem erzielten Einkommen leben, sei enttäuscht und verzweifelt, liest man. Gegen diesen düsteren Hintergrund erstrahlt dann um so heller der Mythos des »Goldenen Zeitalters« der Nachkriegszeit, wo die Löhne des Arbeiters dank starken Gewerkschaften hoch und sein Arbeitsplatz sicher und schön gewesen sei und er auf seine Arbeit habe stolz sein können. Ich erinnere mich an Werksarbeit am Fließband in der Fabrik in den siebziger Jahren, die einfach nur öde und stumpfsinnig war. Das war damals auch der Tenor der soziologischen Arbeitsforschung, welche die Arbeitsteilung am Band als Zustand der Entfremdung analysierte. So heil kann sie damals nicht gewesen sein, die Arbeitswelt, wie sie von heutigen Kapitalismuskritikern beschrieben wird. Dass sie sich inzwischen verbessert hat ist nicht nur, aber auch ein Erfolg der Gewerkschaften.

Rainer Hank

28. April 2021

Ein Freund, ein guter Freund

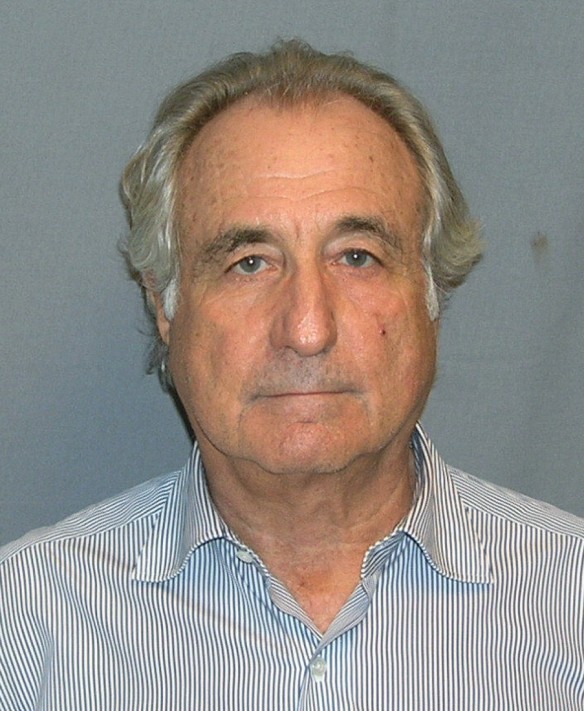

Bernie Madoff: Warum vertrauen kluge Leute einem Betrüger?

Es war am 11. Dezember 2008. Da erhielt die in New York lebende Künstlerin und Journalistin Alexandra Penney einen Anruf von ihrer besten Freundin. »Ich hoffe, es ist nur ein Gerücht«, so die Freundin: »Ich habe gerade gehört, man habe Bernie Madoff ins Gefängnis gesteckt«. In diesem Moment klingelte ihr anderes Telefon, an dem sich der Sohn meldet: »Setz Dich hin, Mama: Madoff ist ein Betrüger.«

Bernard (»Bernie«) Madoff wurde zu einer Haftstrafe von 150 Jahren verurteilt. Um 65 Milliarden Dollar soll der Mann seine Kunden gebracht haben. Viel Geld, das gar nicht da war. Es ist einer der ungeheuerlichsten, wenn nicht der größte Finanzskandal in der Wirtschaftsgeschichte. Im Vergleich mit Madoff sind die Gauner bei Wirecard blutige Anfänger, allenfalls Lehrlinge. Madoffs Trick ging einfach, es ist das gute alte Ponzi-Schema, zu Deutsch »Schneeballsystem«. Mit dem Geld seiner Neukunden hat der Gauner den Altkunden die versprochene Rendite ausgezahlt. Das geht so lange gut, wie mehr Geld hereinkommt als raus muss. Als im Zuge der Finanzkrise 2008 viele Anleger ihre Einlagen zurückhaben wollten, zeigte sich, dass der Kaiser nackt war. Nach zwölf Jahren Haft ist Madoff jetzt im Alter von 82 Jahren gestorben.Alexandra Penney, die Künstlerin und Journalistin, hatte Madoff ihr gesamtes Vermögen anvertraut. Wie hoch die Summe war, hat sie auf Rat ihres Anwalts nie verraten. Ihren Durchbruch hatte die Frau 1981 mit dem Titel »Wie man mit einem Mann Liebe macht« (»How to make love to a man«). Das Buch stand über ein Jahr lang auf der Bestenliste der New York Times. Danach gesellte sich ein Erfolg zum anderen, was es Penney schließlich erlaubte, das Schreiben für Geld dranzugeben und sich gänzlich ihrer Kunst zu widmen. Als Madoff kollabierte gehörten ihr ein Atelier im coolen New Yorker Viertel Soho und ein Appartement – »bescheiden«, wie sie sagt – auf Long Island am Atlantik. Dazu noch ein Cottage in West Palm Beach.

Dass wir das alles wissen, liegt daran, dass Alexandra Penney – nicht zuletzt, weil sie jetzt Geld brauchte – auf Tina Browns Portal »The Daily Beast« eine Artikelserie über ihre Gefühle nach dem Zusammenbruch Madoffs schrieb. Es ist unter dem Titel »The Bag Lady Papers« als Buch veröffentlicht: »Die Papiere der Stadtstreicherin«. Was Penney erlebte, nennt sie eine »emotionale Hölle«. Sie ist gezwungen, ihre Immobilien zu verkaufen, nimmt sich eine einfache Wohnung – und fährt zum ersten Mal in ihrem Leben mit der Subway. Es gibt Schlimmeres, würden Leute sagen, die es nicht auf die Sonnenseite des Lebens verschlagen hat. Doch Absturz bleibt Absturz, die Wucht des Aufschlags wird von der Fallhöhe bestimmt. Soziologen nennen das den »sozialen Tod«: Zum Verlust des Vermögens kommt bei Alexandra Penney gesellschaftliche Ächtung und Scham.

Nicht alle Eier in einen Korb

Über Madoff und seine Psyche ist viel geschrieben worden. Mich interessieren seine Kunden. Warum haben unzählige reiche und kluge Menschen, die in Finanzfragen gebildet sind, ihr Vermögen komplett seinem Fonds überlassen, wo doch jedes Kind weiß, dass man nicht »alle Eier in einen Korb« legt? Warum sind sie nicht hellhörig geworden, als Madoff ihnen nicht einmal verraten wollte, wie er ihr Geld verwaltet. Wer gibt schon einem Vermögensverwalter sein Geld, der Intransparenz zu seinem Geschäftsmodell erklärt? Wiederholte Warnungen eines Whistleblowers stießen bei der Finanzaufsicht SEC auf taube Ohren. Warum?

Alexandra Penney erzählt, es sei ein »guter Freund« gewesen, der ihr geraten habe, ihr Geld bei Madoff anzulegen. Das Vertrauen dem Freund gegenüber reichte offenbar aus, ungeprüft alles auf eine Karte zu setzen. Ein bisschen Gier wird dazu gekommen sein: Das Versprechen, Jahr für Jahr zehn Prozent zu bekommen und dies mit »sicheren« Anlagen, das wirkt. Dass daran etwas nicht stimmen kann, wird verdrängt. Irgendwann war Penney dann gefangen: Sechs Prozent Schuldzinsen für ihre Immobilienkredite konnten mit Madoffs zehn Prozent Habenzinsen bequem finanziert werden – so lange eben, bis das Kartenhaus zusammenbrach.

Elie Wiesel, ein berühmter Schriftsteller, der Auschwitz überlebt hat, investierte nicht nur das ganze Kapital seiner wohltätigen Stiftung bei Madoff, sondern zusätzlich sein gesamtes Privatvermögen. Auch Wiesel nennt einen »alten Freund« als Gewährsmann, »ein reicher Mann, nicht aus der Finanzindustrie«, der ihm den Tipp mit Madoff gegeben habe. Der Freund habe am Ende ebenfalls 50 Millionen Euro verloren. Wiesel sagt, er habe sich die Leute angesehen, die bei Madoff investiert waren und festgesellt: »Es sind die besten Adressen der Wall Street.« Entschuldigend fügt er hinzu, er sei kein Finanzgenie, sondern ein Mann, der Philosophie und Literatur unterrichtet. »Und so passierte es eben.«

Die Lehre des Elie Wiesel

Die Schneebälle Madoffs flogen von Freund zu Freund. Man befand sich in den gleichgesinnten professionellen und religiösen Milieus. Mehr als ein Drittel der Mitglieder des »jüdischen Country Clubs« in Palm Beach vertraute Bernie Madoff, dem Sohn jüdischer Einwanderer aus Osteuropa. Madoff selbst passte perfekt in diese Umgebung: jüdisch, erfolgreich, vermögend, charmant, intelligent. Die Verluste waren am Ende exorbitant. Carl Shapiro, der »Baumwollkönig von New York«, soll 545 Millionen Dollar verloren haben. Der Philosoph Michael Walzer sagte damals: »Für uns Juden ist es in Ordnung, Geld zu machen – solange dabei kein Betrug im Spiel ist.« Jetzt waren sie alle zu Opfern eines Betrügers geworden und zur Zielscheibe von Judenfeindlichkeit.

Trau keinem Deiner Freunde, so müsste zumindest eine wichtige Lehre des Madoff-Skandals lauten. Wir sind bereit, unseren Freunden einen Vertrauensvorschuss zu geben und die kritische Überprüfung ihres Rats wenn nicht zu suspendieren, so doch weniger ernst zu nehmen. Ich nenne das die Falle der Loyalität, die in vertrauten Milieus zuschnappt. Wenn der eine Freund sich auf den anderen Freund verlässt, schließt sich rasch ein dritter Freund an. Konformitätskaskaden verleiten zu blindem Vertrauen. Madoff scheint sich diesen Mechanismus zunutze gemacht zu haben. Freunde können in den Ruin führen. Das ist kein Plädoyer gegen Freundschaft. Aber es ist die kontraintuitive Botschaft, dann besonders vorsichtig zu sein, wenn ein Rat von guten Freunden kommt, – die es natürlich stets nur gut meinen.

In einem Gespräch mit Oprah Winfrey im Jahr 2012, drei Jahre nach dem Ende von Madoff, berichtet Elie Wiesel vom Schock des Vermögensverlustes. Es lohnt sich, das Gespräch bei Youtube zu hören. Er habe seinen Lebensstil ändern müssen, okay, sagt Wiesel: »Wir haben Schlimmeres gesehen.« Madoff habe ihn mit dem »Anderssein des Anderen« (»the otherness oft he other«) konfrontiert, ihm aber nicht den Glauben an die Menschlichkeit genommen. Bei Oprah Winfrey klingt Wiesel versöhnlich. Unter der Wirkung des Schocks drei Jahre zuvor hatte er den Betrüger zu Höllenstrafen verflucht: Madoff solle mindestens fünf Jahre seines Lebens in einer Einzelzelle sitzen, in der es nichts außer einem großen Bildschirm gebe. Darauf muss sich der Betrüger Tag und Nacht die Fotos seiner vielen Opfer ansehen und sagen: »Schau, was Du dieser alten Lady angetan hast. Schau, was Du diesem Kind getan hast.«

Rainer Hank

20. April 2021

Revolution der Arbeitswelt

Home Office und Donut-Ökonomie für die Zeit nach Corona

In Frankreich hat die Revolution am Tisch begonnen. Per Gesetz war es bis noch vor einem Jahr den Franzosen verboten, ihre Mittagsmahlzeit am Schreibtisch einzunehmen. Das hat Stil. Wozu hat man schließlich all die wunderbaren Restaurants, in denen der Angestellte zwei Stunden mit Seinesgleichen essen und plaudern kann. Früher, so habe ich es in den sechziger Jahren in der Bretagne erlebt, da kam der Herr des Hauses, Leiter einer Sparkassenfiliale in Nantes, gegen ein Uhr nachhause, setzte sich an den gedeckten Tisch, legte sich anschließend aufs Sofa, um gegen halb vier seine Filiale wieder zu öffnen.

Dann kam die Revolution: Im Februar 2020 wurde das Lunchverbot am Arbeitsplatz per Dekret staatlich aufgehoben. Und der Verfall der Tischsitten nahm seinen Lauf. Genauer gesagt, das Dekret wurde ausgesetzt. Doch wer weiß, wozu der Feldversuch am Ende führt und ob es am Ende eine nennenswerte Zahl von Franzosen gibt, die im Büro oder im Home Office ihr Sandwich mümmeln wollen.

Covid 19 lässt sich als eines der größten Sozialexperimente der neueren Geschichte deuten. Die Arbeitswelt wird am Ende nicht mehr so sein wie Anfang 2020. Wenn einmal der letzte Mensch geimpft ist und RKI-Chef Wieler die Ausrottung des Virus amtlich verkündet hat – eines bleibt uns: Das Home Office. In den zwanzig Jahren seit der Jahrtausendwende hat der Anteil der zuhause Arbeitenden Jahr für Jahr gerade einmal um fünf Prozent zugenommen. 2020 waren es dann auf einmal 12 000 Prozent. Fachleute erwarten, dass nach Corona rund ein Viertel der bezahlten Arbeit zuhause erledigt werden wird. Die Zahlen stammen von Nicholas Bloom, einem an der Stanford Universität forschenden Wirtschaftswissenschaftler, den ich vor zwei Wochen lediglich aus Platzgründen nicht in die Liste meiner Corona-Helden aus der Ökonomie aufnehmen konnte. Bloom hat über das gesamte vergangene Jahr rund 30 000 Amerikanern Fragen zur geänderten Arbeitspraxis gestellt. Das Ergebnis steht seit Ende März auf seiner Homepage (»Why Working From Home Will Stick«.

Keine Stigmatisierung mehr

Das Home Office hat sein Stigma verloren. Niemand behauptet mehr, die Arbeitnehmer würden faul, guckten lieber stundenlang Netflix anstatt sich um die Excel-Tabellen zu kümmern. Nein, sie arbeiten zuhause emsig und zwar in der Summe mehr als vor Corona. Wäre es anders, wäre die Wirtschaft im vergangenen Jahr zusammengebrochen. Gesetze, die ein Recht auf Home Office verordnen, braucht es dafür nicht.

Zwei bis drei von fünf Tagen wollen die Menschen künftig zuhause arbeiten. Am liebsten nähmen sie den Mittwoch und den Freitag. Zwei Tage im Home Office finden auch ihre Arbeitgeber in Ordnung. Schließlich müssen sie künftig weniger Bürofläche vorhalten, was nicht nur in New York oder London, sondern auch in Frankfurt oder München die Kosten senken wird. Nicholas Bloom ließ die Menschen die von Corona erzwungene Heimarbeit in Geld umrechnen. Er wollte wissen, ob die Arbeit zuhause eher als Gehaltseinbuße oder als Gehaltserhöhung empfunden werde. Das Ergebnis ist eindeutig: Zweidrittel der Befragten sehen es als Lebens- und Einkommensgewinn an. Über 40 Prozent gewichten die Heimarbeit wie eine Gehaltserhöhung von bis zu 15 Prozent. Für das Glück, zuhause arbeiten zu können, würden sie Gehaltsabstriche von bis zu acht Prozent in Kauf nehmen.

Worin besteht der Vorteil der Heimarbeit – allem Unmut über die Mehrfachbelastung durch Hausarbeit und Kinder zum Trotz? Auch hier ist die Antwort eindeutig (womöglich fiele sie in Deutschland mit seiner geographisch verteilten Wirtschaft nicht ganz so klar aus): Es sind die vielen wegfallenden Pendlerstunden, welche die Menschen so sehr beglücken. Die Amerikaner haben 2020 täglich (!) 60 Millionen Pendlerstunden gespart. Das addierte sich in den ersten sieben Monaten der Pandemie auf insgesamt neun Milliarden Stunden. Nun muss man gar nicht so weit gehen und sagen, Pendelzeit sei komplett nutzlos: man kann zum Beispiel Zeitung oder Whatsapp-Nachrichten lesen oder seinen Ärger über den Chef verarbeiten. Doch die Verhaltensökonomen sagen uns schon lange, dass kaum etwas so unzufrieden macht wie morgens und abends gestresst im Stau zu stehen. Ökonom Bloom und seine Mitstreiter haben sich erkundigt, was die Menschen mit dieser geschenkten Zeit anfangen. Ein gutes Drittel davon haben sie ihrem Arbeitgeber geschenkt, 18 Prozent gingen an Netflix, Buch-Lektüre oder ausgedehnteren Mittagsschlaf. Und 30 Prozent war den Kindern oder der Hausarbeit vorbehalten. Den Amerikanern blieb am Ende dann auch noch mehr Zeit für den Zweitjob. Häufig heißt es, die berufstätigen Frauen seien die Verlierer des Home Office. Blooms Studien finden dafür keinen Beleg.

Pendlerstress macht krank

Kurzum: Sieben Tage Pendlerstress will niemand mehr. Und auch nach Corona bleibt offenbar eine Scheu, dicht gedrängte S-Bahnen oder Aufzüge in den Bankentürmen zu nutzen. Was ich nicht gedacht hätte: Die Auflösung der Rollentrennung und Arbeitsteilung – von neun bis fünf Angestellter, danach Familienmensch, findet offenbar Zustimmung. Wenn Kinder im Hintergrund der Zoom-Kachel auftauchen, lernen auch Arbeitgeber, dass sich ihre Mitarbeiter nicht auf Humankapital reduzieren lassen.

Diese Zahlen belegen, warum das Homeoffice eine Win-Win-Situation ist. Der Arbeitgeber bekommt eine Arbeitszeitverlängerung, die er nicht den Gewerkschaften abzutrotzen braucht und für die er keinen Cent mehr zahlen muss. Und die Arbeitnehmer bekommen mehr Familienzeit und Freiheit. Nicholas Bloom errechnet daraus einen Zuwachs der Arbeitsproduktivität von unfassbaren sechs Prozent im Vergleich zu Vor-Coronazeiten.

All das würde schon ausreichen, die Wette auf nachhaltige Heimarbeit zu gewinnen. Hinzu kommt: Die Unternehmen haben viel Geld in die digitale Ausstattung der neuen Arbeitsplätze gesteckt, ihre Leute zum Beispiel mit neuen Laptops und nützlicher Software versorgt. Diese Kosten sollen sich jetzt amortisieren.

Profiteure der neuen Arbeitswelt werden die besser Verdienenden und besser Ausgebildeten sein. Sie kamen jetzt schon in den Genuss von mehr Heimarbeitsstunden, haben auch mehr Platz, um Arbeit und Beruf unter einem Dach zu vereinen. Zunehmen wird die sogenannte soziale und geographische Entmischung. Es gibt weniger gemeinsame Kantinenbesuche, welche die White-Collar-Angestellten mit den Blue-Collar-Arbeitern zusammenbringen. Ihr Kontakt zur »unteren Lohngruppe« beschränkt sich auf den Liferando-Boten, der die Pizza bringt. Die sozialen Welten trennen sich; nicht gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Verlieren werden die Restaurants der Innenstädte, in denen sich vor Corona die Business-Menschen dicht gedrängt zum Lunch trafen. Das liegt nicht nur an den Franzosen, die jetzt am Schreibtisch essen, sondern auch an der von Wirtschaftsgeographen so genannten Donuts-Ökonomie: Die Innenstädte dünnen aus, der Ring drum herum prfofitiert. Unsere Nichte und ihr Freund – Jungmanager, die bislang in der lebten – sind gerade aus dem schicken Frankfurter Bahnhofsviertel in die Wetterau gezogen. Da sei man näher am Taunus und die Immobilienpreise günstiger, sagen sie.

Rainer Hank