Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal

08. Juni 2025Geld her!

27. Mai 2025Wer stoppt Trump?

10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen

14. April 2025Lauter Opportunisten

07. April 2025Die Ordnung der Liebe

29. März 2025Streicht das Elterngeld

17. März 2025Der Kündigungsagent

17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen

04. März 2025Kriegswirtschaft

21. Januar 2025

Liberalismus in der Defensive

Es geht um mehr als nur die FDP

Es hat gerade noch gereicht. Mit 5,8 Prozent der Wählerstimmen gelang der FDP noch einmal knapp der Wiedereinzug in den Deutschen Bundestag. Das reichte im Jahr 1969, um ihr einen Platz als Juniorpartner in der ersten sozialliberalen Koalition im Nachkriegsdeutschland zuzuweisen. Doch die Lage blieb prekär: Es war das bislang schlechtestes Wahlergebnis. Programmatisch und personell machte die FDP keine gute Figur.

Die Wende brachte der Journalist Karl Hermann Flach, flankiert von dem brillanten Intellektuellen Ralf Dahrendorf. Die »Ära der satten Selbstzufriedenheit und Schlafmützendemokratie« sei zu Ende, verkündete Flach, damals leitender Redakteur der linksliberalen »Frankfurter Rundschau«. Der Mann wusste, wie man gute Überschriften macht. 1929 in Königsberg geboren, war Flach zunächst in Rostock im sowjetisch besetzten Teil Deutschlands gelandet, hatte freilich schon damals erkannt, der Liberalismus sei »fortschrittlicher als Marx«, was im Osten weniger gut ankam. Flach verließ die DDR, studierte an der Freien Universität in Berlin, wurde Politiker und Journalist.

1971 wurde Flach mit großer Mehrheit zum Generalsekretär der FDP gewählt. Er war – abermals neben Ralf Dahrendorf – der Star des berühmten Freiburger Reformparteitags. Seine Streitschrift »Noch eine Chance für die Liberalen« (ohne Fragezeichen!) wurde zum Signal des Aufbruchs. »Liberalismus heißt Einsatz für größtmögliche Freiheit des einzelnen Menschen und Wahrung der menschlichen Würde in jeder gegebenen oder sich verändernden gesellschaftlichen Situation«, heißt es da. Freiheit und Gleichheit seien keine Gegensätze, sondern bedingten einander. »Insoweit ist Liberalismus nicht Anarchismus, sondern eine politische Ordnungslehre.« Tragisch war es, dass Flach zwei Jahre später, 43 Jahre jung, an den Folgen eines Schlaganfalls verstarb.

Auf der Suchen nach einer »politischen Ordnungslehre«

Dass die FDP heute abermals in einer bedrohlichen Situation sich befindet, ist keine besonders originelle Feststellung. Zu konstatieren, dass die Liberalen personell wie programmatisch nach den Ampeljahren nicht mehr bella figura machen, ist eine langweilige Wahrheit.

Weniger trivial ist freilich, dass nicht nur die Partei der Liberalen, sondern auch der Liberalismus sich in einer seiner größten Krisen befindet. Das D-Day-Desaster des Ampelbruchs wäre zu verkraften, wäre der Liberalismus als »politische Ordnungslehre« (Karl Hermann Flach) roubst. Doch so ist es gerade nicht. Oft ist zu hören, die FDP als Partei sei als Klientelpartei der Steuersenker und Rolex-Träger auf den Hund gekommen und habe ihr großes ideengeschichtliches Erbe vernachlässigt. Dieses Urteil ist auf der einen Seite ungerecht – gerade Christian Lindner und sein Sparringspartner Marco Buschmann haben sich immer wieder bemüht, der Verführung einer plutokratischen Engführung der FDP zu widerstehen. Auf der anderen Seite übersieht die populäre Entgegensetzung »schlechte Praxis, tolle Idee«, wie sehr die Idee selbst politisch und philosophisch inzwischen in Verruf gekommen ist.

Zum Verfall liberaler politischer Ordnungen genügt ein kurzer geopolitischer Blick auf die mächtigsten Staaten der Welt. Weder Trumps USA, noch Putins Russland oder Xi Jinpings China verstehen sich als liberale Demokratien. Treffend beschreibende Stichworte wären viel mehr »autoritär«, »konservativ«, »nationalistisch«, »protektionistisch«: mal mehr vom einen, mal mehr vom anderen. Niemand dieser mächtigen Männer kann oder will »liberal« genannt werden. Auch Europa und die EU sind längst kein liberales Bollwerk mehr gegen den Rest der Welt. Viktor Orbans Modell der »illiberalen Demokratie« ist kein Einzelfall, sondern kommt immer mehr in Mode: zunächst in Italien.

demnächst in Österreich und bald womöglich in Frankreich oder Deutschland. Nicht die Demokratie, wie oft zu hören, ist auf dem Rückzug, wohl aber die liberale Demokratie.

Nun zur Ideengeschichte. Hier gibt es inzwischen ein breites Bündnis von Historikern und Sozialwissenschaftlern, die auf unterschiedliche Weise dem Liberalismus Versagen auf ganzer Linie vorwerfen. Prominent ist der Amerikaner Francis Fukuyama, der nach dem Fall des Kommunismus die Meinung vertrat, nun sei das liberale Paradies für alle Völker angebrochen. Inzwischen wirft Fukuyama den Liberalen vor, sie hätten ihre Zukunft selbst vergeigt: Durch eine ideologische Verengung auf einen wirtschaftsegoistischen Neoliberalismus auf der einen Seite und eine linksliberale Engführung auf egoistische Themen der Identitätspolitik und Wokeness auf der anderen Seite. Fukuyama denkt, sein liberales Paradies wäre heute Realität, hätten nicht die Liberalen selbst sich auf Abwege begeben.Versagen der Cold War Liberals?

Großen Widerhall finden inzwischen Thesen, die den sogenannten »Cold War Liberals« (Karl Popper, Isaiah Berlin, Hannah Arendt) der Fünfziger Jahre die Schuld am Niedergang des Liberalismus in die Schuhe schieben. Diese Nachkriegsintellektuellen nämlich hätten dem Liberalismus seine utopische Kraft geraubt, weil Utopien im Zeitalter des Totalitarismus (Faschismus und Kommunismus) die Menschheit ins Verderben statt ins Paradies geführt hatten. Dabei sei der »klassische« Liberalismus stets mit einer positiven Idee von Fortschritt und Moral verbunden gewesen und habe sich nie ausschließlich auf die »negative« Freiheit bescheiden wollen. Dieser Verrat am moralischen Erbe der Aufklärung gilt vielen als Ursünde der Liberalen und Triggerpunkt ihrer heutigen historischen Krise. Wo bleibt das Positive?

Die ganze große Keule nehmen erwartungsgemäß die Theoretiker des Postkolonialismus in die Hand. Für sie ist der Liberalismus von Anfang an verdorben, weil er sich immer schon zur Legitimation globaler Herrschaft hergegeben hat. Arrogant wie die Europäer seit dem 18. Jahrhundert waren, hätten sie sich von einem rassistischen Imperialismus kompromittieren lassen, der die freiheitliche Philosophie dazu benutzte, den weniger aufgeklärten Völkern der Welt gnädig einen Platz im »Wartezimmer« der Weltgeschichte zuzuweisen. Sie dürften erst dann in die Moderne eintreten, so der böse Vorwurf, wenn sie durch weiße europäische Liberale für ein Stelldichein mir ihr für würdig erachtet worden seien.

Viel Feind viel Ehr? Na ja. Die Ehre hält sich in Grenzen. Die Lage ist deswegen so vertrackt, weil der antiliberale Wind nicht nur den ampelgescheiterten FDP-Politikern ins Gesicht bläst, sondern auch die Tradition des Liberalismus selbst inzwischen, man muss es sagen, von klugen Leuten dekonstruiert und geschmäht wird. Das lässt sich durchaus als intellektuell reizvoll goutieren, müsste man nicht Angst haben, dass im Lauf dieses Prozesses die Idee der Freiheit selbst auf der Strecke bliebe. Höchste Zeit, dass die Verteidiger des Liberalismus, sollte es sie noch geben, aus ihren Löchern kommen.

Rainer Hank

21. Januar 2025

Leben in der TikTok-Ära

Lesefähigkeit verkümmert. Bilder-Glotzen boomt

Zur Jahrtausendwende habe ich in der – neuen – Hauptstadt Berlin gelebt. Wenn ich morgens mit der S-Bahn unterwegs war, konnte ich die anhaltende Teilung der Stadt an der Zeitungslektüre erkennen: Der Ost-Mensch las die »Berliner Zeitung«, 1945 gegründet als »Organ des Kommandos der Roten Armee«. Im Westen wurde der »Tagesspiegel« gelesen, ebenfalls 1945 gegründet unter der Lizenz der »Information Control Division« der US-Militärregierung. Damals, nur zur Erinnerung, hatte fast jeder S-Bahn-Fahrgast eine Zeitung vor der Nase. Die Ohren der Bahnfahrer waren damals noch podcastfrei, sieht man einmal von den »Walkman« genannten Ungetümen der Firma Sony ab.

Zehn Jahre später, so um das Jahr 2010, war alles anders. Gedruckte Zeitungen verschwanden mehr oder weniger aus dem S-Bahn-Bild. Der Siegeszug der Mobiltelefone hatte sie verbannt. Mit einigem Wohlwollen konnte man annehmen, dass die einen auf ihren Handys »Tagesspiegel« lasen, die anderen »Berliner Zeitung«. Oder die FAZ. Man weiß das ja nicht. Der Leser der gedruckten Zeitung outet sich und seine Präferenzen vor seiner Mitwelt. Der Nutzer des Smartphones outet sich seinen Followern im Netz.

Inzwischen hat sich die Welt abermals gedreht: vom Text zum Bild. Das ist eine viel tiefgreifendere Veränderung als der Übergang von einer analog-physischen zu einer digital-virtuellen Welt. Kunstwissenschaftler nennen das den »iconic turn« (von »eikon«, griechisch »Bild«). Damit gemeint ist die wachsende Dominanz von Bildern und visuellen Medien in Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Bilder erschließen sich viel leichter als Texte -, aber auch sie müssen interpretiert und verstanden werden. Doch macht es einen großen Unterschied, eine Novelle Heinrich von Kleists oder einen FAZ-Leitartikel zu verstehen oder exotische Fotos auf Instagram und Katzen-Videos auf Tiktok.

Dazu gibt es jetzt empirische Daten. Ich entnehme sie meiner Lieblingskolumne »Data Points«, die regelmäßig in der »Financial Times« erscheint. Bis etwa 2015 haben die meisten Menschen die Neuigkeiten über das Weltgeschehen direkt aus Zeitungen, Radio, Fernsehen bezogen, sei es analog-physisch (Papier), sei es digital-virtuell (Bildschirm). Der Anteil der Menschen, die diese klassischen Nachrichtenkanäle nutzen, ist von 2015 bis heute von 70 auf 50 Prozent geschrumpft ist. Im selben Zeitraum wuchs die Gruppe jener, die ihr Wissen über die Welt indirekt und gefiltert über soziale Medien ihrer »Freundesgruppen« beziehen, von 30 auf knapp 50 Prozent. Die Zahlen stammen aus den USA; das Verhalten der Menschen in Europa dürfte davon nicht nennenswert abweichen. Schon dies hat gravierende Konsequenzen: X &Co. reduzieren die Welt auf wenige Buchstaben und neigen zur Zuspitzung. Am Ende bleibt dann nur hängen, Elon Musk fände, die AfD sei die Rettung für Deutschland. Solche Sachen halt.

»Iconic turn«

FAZ-Artikel und Tweets auf X sind Texte. Die Art und Weise wie wir ihren Sinn verstehen, gleichen sich. Wir müssen Buchstabenfolgen (Zeichen) in Bedeutung (Sinn) übersetzen. Doch nun kommt der »iconic turn« ins Spiel, der sich etwa seit gut fünf Jahren in den Zahlen spiegelt. Während unter jungen Menschen soziale Textmedien (X, Facebook) an Relevanz verlieren, nimmt die Zahl der Nutzer bei Bildmedien (Tiktok, Instagram) exponentiell zu. Junge Menschen haben Bilder und Filme lieber als Texte. Tiktok, eine Welt kurzer intensiver und emotional aufgeladener Videoschnipsel, mag ein soziales Netzwerk genannt werden wie X wegen des mit Followern bevölkerten Plattformcharakters. Es ähnelt aber als Medium bewegter Bilder eher Netflix als Facebook. Tiktok hat inzwischen weltweit 1,7 Milliarden User, Tendenz steigend. Über 80 Prozent der Teenager in England nutzen Youtube, Tiktok, Snapchat oder Instagram. Facebook ist inzwischen nur noch für 30 Prozent von ihnen relevant, X liegt bei 10 Prozent (armer Elon Musk!). Das ist der »iconic turn«.

Bei Tiktok bin auch ich seit ein paar Jahren – passiv, ein Schläfer. Ich habe jetzt wieder reingeschaut und bekam eine für mich wirre Vielfalt von Clips mit meist flacher Pointe geleifert. Der Sog dabeizubleiben entsteht durch das kontinuierliche Weiterwischen von Clip zu Clip: Auf Katzenvideos folgt Alice Weidel, die mich auffordert, AfD zu wählen und mich dazu mit einem Herzchen zu bekennen. Zeitungen und Textplattformen profilieren sich mit »News«, mit Neuigkeit, die sich abheben vom Altbekannten. Auf Tiktok und Insta heißt die Währung, die zählt, Charisma und Energie: Der Erste zu sein ist weniger relevant als hyperengagiert zu sein, sagen uns die Medienwissenschaftler. Tiktok lebt von der Inszenierung und Performativität: Die Nutzer stellen die virtuelle Welt in ihrer realen Welt nach. Sie schaffen sogenannte Memes – kurze Bildbotschaften, die eine Idee, einen Witz oder ein Gefühl oft auf den ersten Blick anschaulich machen und massenhaft viral weiterverbreitet werden.

Kulturpessimismus hilft nicht weiter

Man hat Tiktok & Co. soweit ich sehe, bislang immer nur unter zwei Rücksichten diskutiert: Politikwissenschaftlich wurde vielfach festgestellt, dass die Plattformen sich dazu eignen, von populistischen Parteien wie der AfD gekapert und instrumentalisiert zu werden. Dem haben die Parteien der Mitte nichts entgegenzusetzen. Neurowissenschaftler belehren uns, dass der dauerhafte Konsum kurzer Videos Hirnstrukturen verändern kann und zum Beispiel die Empathiefähigkeit schwächt. Beides mündet dann rasch in einen Kulturpessimismus und die Forderung des Handyverbots aus pädagogischen oder politischen Gründen. Ob das durchsetzbar wäre, selbst wenn es wünschenswert wäre, bezweifle ich.

Der soziologische oder, hochgestochen, epistemologische Wandel der Wirklichkeitsbegegnung vom Text zum Bild ist dagegen noch kaum in den Blick geraten. Wäre es nicht klug, eine derart fundamentale Zäsur erst genauer verstehen zu suchen, bevor recht hilflos nach Verboten gerufen wird? Das Konzept des »Iconic Turn« könnte hier weiterhelfen. Es entstammt dem wegweisenden Aufsatz des Basler Kunstwissenschaftlers Gottfried Boehm über die »Wiederkehr der Bilder« aus dem Jahr 1994. Boehm konnte Tiktok nicht kennen. Er dachte wohl eher an Piet Mondrian oder Yves Klein. Doch die These des Iconic Turn, wonach Bilder nicht nur auf etwas anderes verweisen, sondern aktiv Bedeutung erzeugen und zur Nachahmung anregen, könnte von Tiktok und Instagram kaum besser veranschaulicht werden.

Parallel gibt es übrigens auch einen »akustic turn«. Den erkennt man an den weißen Stöpseln (airpods), die vielen Menschen inzwischen aus den Ohren wachsen. Früher haben wir gemeinsam Radio gehört. Heute ist jeder in seiner Hörwelt frei, aber allein. Podcasts zur hören ist wie Videos gucken weniger anspruchsvoll als Texte zu lesen.

Rainer Hank

19. Januar 2025

Elon Musk am Apparat

Über Fehlentscheidungen, Risikoangst und schlechte Gefühle

Kürzlich traf ich auf Klaus Zellmer (57), den Chef des tschechischen Autobauers Skoda. Am Dillmann-Gymnasium, meiner alten Stuttgarter Schule, sollte ich mit ihm über die (traurige) Lage der deutschen Automobilindustrie (speziell im Raum Stuttgart) sprechen, über die (besorgniserregende) Situation der deutschen Wirtschaft und warum sich das zum VW-Konzern zählende Unternehmen Skoda (nachweislich) besser schlägt als der Rest der Branche.

Nachdem wir damit durch waren, ging es im letzten Teil des Gesprächs um Ratschläge eines Top-Managers für die jüngere Generation. Ferdinand Piëch, der 2019 verstorbene Patriarch des VW-Porsche-Imperiums hatte uns einmal in einem Interview gesagt, bei ihm könne nur einen Job bekommen, wer schon einmal im Lauf seiner Karriere gescheitert sei; die erlittene Niederlage als Einstellungsbedingung. Damit könne er nicht dienen, sagte Zellmer; Piëch hätte ihn deshalb wohl nicht zu Skoda geholt. »Bisher habe ich immer Glück gehabt«, so Zellmer, der Glück als eine Mischung aus Vorbereitung und Gelegenheit definierte.

Ich schob die Frage nach, ob es in seiner Laufbahn eine Entscheidung gegeben habe, mit der er hinterher gehadert oder sie gar bereut habe. Zellmer antwortete mit einer Geschichte: Sie beginnt 2017 mit einem Interview fürs amerikanische Morgenfernsehen. Klaus Zellmer, groß geworden in Stuttgart, war damals Nordamerikachef von Porsche und wurde gefragt, ob auch der deutsche Sportwagenhersteller schon Kunden an Tesla verloren habe. Er beantwortet die Frage wahrheitsgemäß mit »Ja«, was man in der Stuttgarter Porsche-Zentrale, vorsichtig gesprochen, wenig amüsiert registrierte.

Wenig später meldete sich Tesla-Chef Elon Musk persönlich bei Zellmer am Telefon. Er habe das Interview gesehen und möchte ihn treffen. Bei Space X, seiner Weltraumfirma, oder bei sich zuhause? »Zuhause«, sagt Zellmer, »ist doch interessant zu sehen, wie so jemand wohnt«.

Es fehlt der Mut

Musk meinte es ernst. Ein Uber-Taxi bringt Zellmer nach Bel Air in Los Angeles. Dem Fahrer im Toyota Hybrid erzählt er stolz, hier wohne Elon Musk. Wenig später muss er eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben; nichts dürfe von dem Treffen bekannt werden. Auch nicht die Adresse des Tesla-Manns. In der Bibliothek warten zwei Wassergläser, aus dem Nebenzimmer dringen Kinderstimmen. 30 Minuten dauert das Gespräch. Musk, damals noch nicht »First Buddy« von Donald Trump, macht ihm ein Angebot, zu Tesla zu wechseln. »Er fand mich cool«; so Zellmer. Näheres müsse man beim nächsten Treffen besprechen.

»In dem Moment hatte ich nicht genug Mut«, gibt Zellmer zu. Tesla steckte damals in der »Produktionshölle« und war weit von Gewinnen entfernt. Mercedes hatte seine Anteile verkauft (was sie heute noch bedauern). Zellmer geht auf das Angebot Musks nicht ein, wechselt statt nach Palo Alto (Kalifornien) nach Wolfsburg (Niedersachsen) als Vertriebschef von VW und 2022 dann auf den Vorstandsposten von Skoda in Mladá Boleslav (Böhmen). Manchmal denke er: »Vielleicht hätte ich in einem Jahr bei Tesla so viel erlebt wie sonst in einem ganzen Berufsleben nicht.« Und auch die Vergütung in Aktien, die damals üblich war, hätte ihren Reiz gehabt. »Dann wäre ich heute der größte Spender fürs Dillmann-Gymnasium, ohne dass ich es überhaupt merken würde.« Freilich wäre er auch das Risiko eingegangen, nach einem halben Jahr gefeuert zu werden, eine personalpolitische Sprunghaftigkeit, für die Elon Musk bekannt ist.

Klaus Zellmer wirkt einverstanden mit seiner Karriere; wäre auch nochmal schöner. Ein leichtes Bedauern freilich schwang in seiner Erzählung mit. In der ökonomischen Entscheidungstheorie nimmt das Bedauern (»regret«) eine wichtige Rolle ein. Menschen beziehen bei der Antizipation des Nutzens einer Entscheidung auch die Möglichkeit eines Bedauerns von Entscheidungen mit ein, heißt es im »Psychologielexikon«. Es finde ein Vergleich der Emotionen statt, die bei anderen möglichen Ausgängen von Entscheidungsoptionen eintreten würden. Der Entscheider empfindet nicht nur die mit der Konsequenz seiner Entscheidung assoziierte Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, sondern auch Emotionen, die aus dem Vergleich mit verpassten Konsequenzen resultieren: »Was wäre geschehen, wenn ich mich anders entschieden hätte?« Bedauern wäre dann der Wert der Differenz zwischen der getroffenen Entscheidung und der im Nachhinein als optimal angesehene Entscheidung. Je größer diese Differenz ist, umso mehr schmerzt es.

Ein Gefühl von Traurigkeit und Enttäuschung

Die Angst, sich auf etwas einzulassen, und die Angst, etwas zu verpassen, stehen einander gegenüber. Das Gefühl des Bedauerns wird dabei als »ein Gefühl von Traurigkeit und Enttäuschung« definiert. Spielt noch eine moralische Komponente mit hinein, sprich man von »Bereuen«. Allemal werden Kosten und Nutzen gegeneinander aufgewogen. Kalifornische Sonne, eine charismatisch-exzentrische Gründerfigur, exorbitante Einkommensversprechen und die Chance, etwas völlig Neues zu machen treffen auf Sicherheitsbedürfnisse, Selbstzweifel, Karrierepfadabhängigkeiten und womöglich mehr oder weniger konkrete Aufstiegsversprechen im angestammten Unternehmen.

Interessant beim Bedauern ist nun, dass Risikobereitschaft und Beharrungswünsche nicht gleichmäßig verteilt sind. Die Verhaltensökonomie hat nachgewiesen, dass die Menschen die Angst vor Verlusten höher bewerten als die Gewinnerwartung, wenn sie ein Risiko eingehen. Headhunter wissen, wovon die Rede ist. Oder anders gesagt: Das Leiden im Job muss schon ziemlich groß sein, um den Sprung ins kalte Wasser zu wagen.Ein weiteres kommt hinzu: Menschen tendieren dazu, kurzfristige Belohnungen (die nächste Gehaltserhöhung) langfristigen Versprechungen vorzuziehen: So kommt es, dass wir Gelegenheiten (»windows of opportunity«) nicht nutzen, die erst später Früchte zu tragen versprechen. Kurzum: Meistens siegt das Beharrungsvermögen siegt, die Risikofreude hat das Nachsehen.

Ob sich aus der Theorie des Bedauerns Lehren ziehen lassen? Mein Onkel Hugo hat es nicht hingekriegt. Woche für Woche hat er Lotto gespielt. Nie hat er gewonnen. Jedes Mal seufzte er bedauernd »Wieder nix«. Um gleich darauf mit einem neuen Tippschein zum Kiosk zu laufen. Der Nervenkitzel, dieses Mal werde alles anders und ein großer Gewinn sei gewiss, war offenbar stärker als die Erfahrung, dass sich der Einsatz noch selten gelohnt hat. Das lässt darauf schließen, dass das Bedauern nicht so schmerzhaft gewesen sein muss. Und sich im Lauf der Jahre durch ständige Verlustwiederkehr wohl auch abgenutzt hat. Es gibt offenbar auch ein Gesetz des abnehmenden Bedauerns durch Ritualisierung.

»Non, je ne regrette rien«. Ich hoffe, viele Leser können sich Édith Piaf am Ende dieses Jahres lauteren Herzens anschließen.

Rainer Hank

19. Januar 2025

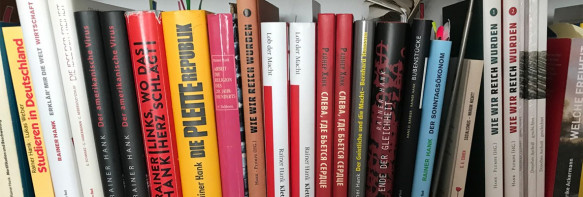

Meine Bücher des Jahres 2024

Faszinierende Ökonomie

Wie wär’s damit, an diesen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr mal wieder Monopoly zu spielen? Was haben wir als Kinder dieses Spiel geliebt! Ein König, wer es auf Schlossallee oder Parkstraße geschafft hat, um dort seine Hotels zu bauen. Ich mochte trotzdem die Goethe- und Schillerstraße lieber.

Später dann galt uns das Spiel als Sinnbild des bösen Kapitalismus. Klar, es geht darum, als Monopolist reich zu werden. Die, die es nicht schaffen, verschwinden aus dem Spiel. Was ich nicht wusste: Monopoly, entwickelt im Jahr 1904 von der amerikanischen Spieleerfinderin Elizabeth Magie unter dem Namen »The Landlord’s Game«, war ursprünglich dazu gedacht, die negativen sozialen Auswirkungen von Monopolen zu veranschaulichen. Es passte in das späte 19. Jahrhundert, als Leute wie John D. Rockefeller mit seinem »Standard Oil Trust« 90 Prozent der Erdölraffinerien kontrollierten. Und die USA mit dem »Sherman Antitrust Act« von 1890 die Zerschlagung wettbewerbsschädlicher Monopole ermöglichte.

Die kürzeste Wirtschaftsgeschichte

Die Geschichte von Monopoly fand ich einem Buch, das sich als »kürzeste Wirtschaftsgeschichte« präsentiert; der Autor Andrew Leigh, ein australischer Wirtschaftsprofessor, löst dieses Versprechen auf weniger als 200 Seiten bravourös ein. Klassische Wirtschaftsgeschichten benötigen dafür viele hundert Seiten.

Leighs kurze Geschichte ist die erste Empfehlung meiner Bücher des Jahres. Nicht nur, weil es kurz ist, sondern auch, weil es unterhaltsam und zugleich lehrreich ist und die Wohlstandsgeschichte der Menschheit als Fortschrittsgeschichte erzählt.Zwei Belege: Dass Anreize (»Incentives«) wirken, veranschaulicht Leigh am »Baby Bonus«, den Australien vom 1. Juli 2004 an für jedes Neugeborene auslobte. Und siehe da: An diesem 1. Juli 2004 erreichten die Geburtenzahlen einen nie wieder erreichten Rekord. Warum? Geburten wurden aufgeschoben, Kaiserschnitte verzögert – ein rationales Verhalten, um an das Staatsgeld zu kommen. Es gibt Belege, dass Menschen auch den Zeitpunkt ihres Todes strategisch verzögern, damit die Hinterbliebenen von attraktiveren Erbschaftssteuerregelungen profitieren.

Das zweite Beispiel belegt beweist die geniale Leistung der globalen Arbeitsteilung – und warum Autarkiesehnsüchte teuer und zum Scheitern verurteilt sind. Der Designer Thomas Thwaites hatte sich vor einigen Jahren das heroische Projekt vorgenommen, einen Toaster von Grund auf ausschließlich mit eigener Arbeit und selbst hergestelltem Material zu fertigen. Das funktioniert, dauerte aber neun Monate, was bezogen auf den durchschnittlichen Arbeitslohn einem Preis von gut 20.000 Euro zuzüglich Materialkosten entspricht. Bei Amazon gibt es formschöne Toaster für 20 Euro, die ihren Zweck erfüllen. Thwaites Toaster dagegen schmolz wenige Sekunden nach Inbetriebnahme in sich zusammen.

Was treibt Islamisten?

Ich komme zu meiner zweiten Buchempfehlung. Was sind eigentlich Islamisten? Warum herrscht in vielen Regionen des Nahen Ostens so viel Gewalt und warum gibt es dort so wenig Wohlstand? Das sind naive Fragen, die mir zuletzt nach dem Sturz des Tyrannen Baschar al-Assad Anfang Dezember durch den Kopf gingen, aber natürlich schon seit dem 7. Oktober 2023 die tägliche Zeitungslektüre begleiten.

Die »Geschichte des Islam« von Gudrun Krämer in einer völlig neu bearbeiteten Fassung kommt da gerade recht. Krämer gilt als Deutschlands renommierteste Islamwissenschaftlerin; bis zu ihrem Ruhestand war sie Professorin an der Freien Universität Berlin. Seit langem kritisiert sie, dass die Deutschen ein einseitig negatives Bild vom Islam haben. Gerade Syrien blickt auf eine lange Geschichte des Zusammenlebens von Religionen zurück, mit Höhen und Tiefen.

Das Buch von Krämer habe ich von hinten nach vorne gelesen, also vom 20. Jahrhundert zurück bis in die Zeit des Religionsgründers Muhammad im 7. Jahrhundert. Islamismus ist in dieser langen Geschichte ein relativ junges Phänomen: Islamisten treten als Verteidiger »des Eigenen« auf gegen »das Fremde«, wofür ganz pauschal »der Westen« steht. Dieser Westen wiederum hatte seit dem Imperialismus des 19. Jahrhunderts aus einer Haltung zivilisatorischer Überlegenheit, Sendungsbewusstsein, Rassismus und Sozialdarwinismus sich weltweit seine kolonialen Einflusssphären gesichert. Und damit den geographisch riesigen Raum des osmanischen Reiches radikal verändert, das seit 1500 mit einer florierenden Wirtschaft, einer wachsenden Bevölkerung und einer relativ starken Zentralregierung ein mehr oder weniger stabiles Selbstbewusstsein gebildet hatte.

Die Lektüre des gut 1500 Jahre umspannenden Buches von Krämer kontrastiert die täglichen Meldungen von Gewalt, Krieg und Hass aus dem Nahen Osten mit der »long durée« einer großen Kultur. Die Autorin schildert die Geschichte nüchtern und enthält sich moralischer Urteile.

Kreativität verbessern

In meiner dritten Empfehlung geht es um Kreativität. Darunter verstehen die meisten Menschen jemanden, der besonders künstlerisch begabt ist: Maler, Musiker, Künstler. Das ist aber nicht alles, schreibt der Hirnforscher Martin Korte in einem Buch mit dem Titel »Gute Idee«, das er zusammen mit der Journalistin Gaby Miketta geschrieben hat. Kreativität ist zentral für Wachstum, Wohlstand und wirtschaftlichen Fortschritt. Es geht um schnelles Umdenken, intelligente Alternativen finden, aus Fehlern ungewöhnliche Schlüsse ziehen und Altes hinter sich lassen zu können. Die Kraft der »kreativen Zerstörung« ist der Treiber wirtschaftlicher Entwicklung, eine Einsicht, die wir dem österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter verdanken.

Die These des Buches: Kreativität ist keine angeborene Fähigkeit, sondern lässt sich lernen. Die Stärke des Buches: Es erklärt nicht nur, was das Gehirn macht, wenn es kreativ ist. Sondern liefert Kreativitätstechniken für jedermann als Alltagstraining für das Gehirn. Und Strategien, wie Wirtschaft und Gesellschaft kreativer werden können.

Beispiele gefällig? Gruppenarbeit ist gefährlich und birgt die Gefahr von zu viel Konformität. Das ist schlecht für die Kreativität. Deshalb der Aufruf: Arbeite besser allein! Zumindest für den Anfang. Lasse Deine Tagträume zu, damit das Denken freier werden kann. Anschließend kann man sich in einer Gruppe treffen. Dort soll jeder erst einmal seine Ideen vorstellen, ohne dass diese von den anderen zensiert werden. Auch Hierarchien sind für kreative Prozesse eher schädlich. Das klingt auf den ersten Blick nach einem üblichen Ratgeberbuch. Ein Ratgeberbuch ist es schon, aber ein außerordentlich kluges.*Andrew Leigh: The Shortest History of Economics. Old Street Publishing 2024

Gudrun Krämer: Geschichte des Islam. Vollständig überarbeitete Auflage C.H. Beck 2024.

Martin Korte/Gaby Miketta: Gute Idee! In sieben Schritten kreativ denken lernen. DVARainer Hank

13. Januar 2025

Gerontokratie

Soll es im Wahlrecht eine Altersbeschränkung geben?

Neulich gab es am Abendbrottisch mit Freunden (alle Ü65) eine hitzige Debatte darüber, ob man das Wahlrecht beschränken solle. Die Befürworter vertraten in einem Akt heroischer Selbstentmachtung die Meinung, ältere Menschen seien mit Blick auf ihr näher rückendes Ende nicht mehr so sehr am längerfristigen Überleben der Gattung und des Planeten interessiert. Es müsse ja nicht gleich eine Haltung des »Nach mir die Sintflut« sein, – wenngleich der Philosoph Hans Blumenberg das Wissen um den Abgrund zwischen endlicher Lebenszeit und unendlicher Weltzeit als eine der großen Kränkungen der Menschheit beschrieben hat. Dass diese Kränkung mit zunehmendem Alter näher vor Augen rückt, kann ich nicht bestreiten.

Man sollte das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen und mit »Geht ohnehin nicht« vom Tisch wischen. Vor allem die Argumente der politischen Ökonomie sind triftig. Das sogenannte Rentenpaket der verstorbenen Ampel hatte eine demographische Unwucht, wollte die Rentner finanziell privilegieren und die Jüngeren stärker belasten. Die Älteren stellen eine potente Wählergruppe, auf die alle Parteien schielen, weil es ihnen um Stimmenmaximierung geht. Von den 61 Millionen Wahlberechtigten in Deutschland sind 23 Millionen Rentner, das sind bald 40 Prozent. Noch haben sie nicht die Mehrheit. Wenn es so weiter geht mit einer rückläufigen Geburtenrate und langlebiger Fitness der Älteren, dann kippt die Geschichte irgendwann in den 2050er Jahren. Schon 2030 werden die Älteren boomerbedingt 45 Prozent des Wahlvolkes stellen.

Ein Einwand gegen die simple Logik der politischen Ökonomie lautet, die Menschen seien gar nicht so egoistisch nutzenorientiert, wie es ihnen nachgesagt werde. Schließlich beweisen die »Omas for Future« (Opas sieht man da weniger), dass auch den Älteren der Klimawandel nicht einfach schnuppe (hätte man früher gesagt) ist und die »Last Generation« keinen Exklusivanspruch auf den ethischen Longtermism hat. Schaut man sich freilich die politischen Präferenzen der Älteren bei der aktuellen Sonntagsfrage an, so wählen die in dieser Reihenfolge die Union, die SPD und die AfD. Die Grünen (und die FDP) rangieren unter »ferner liefen«. Einen gewissen interessengetriebenen Egoismus könnte man daraus schon ablesen, wenn eine Partei wie die Grünen, die sich Zukunft, Umwelt und Klima auf die Fahnen geschrieben hat, so wenig Unterstützung findet; es kann nicht nur an Robert Habeck und der vergeigten Wärmepumpe liegen.

One man one vote

Auch die Gegenargumente sind gewichtig. Der Grundsatz »One man one vote« ist eine demokratische Errungenschaft. Das Wahlrecht soll weder von der sozialen noch der ökonomischen oder politischen Stellung des Wählers abhängig sein. Das kommt einem heute selbstverständlich vor. Doch hat bekanntlich das demokratische Musterland Schweiz das Frauenwahlrecht erst in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts eingeführt (mit einer Mehrheit der Männer). Und dafür, dass Schwarze wählen können, bedurfte es in den USA in den sechziger Jahren mehrerer Grundsatzurteile des obersten Gerichts.

Soll es nun tatsächlich, nachdem die soziale, rassische und Geschlechtergleichheit in den meisten Demokratien durchgesetzt wurde, eine Altersdiskriminierung beim aktiven Wahlrecht geben? Mit gleichem Recht könnte man auch eine Bildungsdiskriminierung einführen: Die klugen Alten dürfen wählen, die Dooferen unter ihnen eher nicht. Das zeigt, dass solche Ausnahmen des One-Man-Grundsatzes extrem ideologie- und politikanfällig wären. Besser ist es, was vielfach auch geschieht, das Eintrittsalter im Wahlrecht zu verjüngen. Ich durfte erst mit 21 an die Wahlurne gehen, weil man damals erst mit 21 volljährig wurde. Inzwischen traut man den Jüngeren schon mit 18 eine ausgewogene Wahlentscheidung zu. Und in der EU – vielleicht, weil es da nicht so drauf ankommt – sogar mit 16. Es wird schon gut sein, dass es nirgends in der Welt ein Höchstalter für Wähler gibt. Mit einer Ausnahme übrigens: Römisch-katholische Kardinäle verlieren mit 80 Jahren das Recht, den Papst zu wählen. Ist die Kirche ausnahmsweise einmal ihrer Zeit voraus?

Wie ist es mit dem passiven Wahlrecht? Sollte es ein Höchstalter für Regierungschefs und Staatspräsidenten geben. Die Angst vor einer Gerontokratie wurde zuletzt diskutiert, als es so aussah, als würde in den USA ein 76jähriger Trump gegen den 81jährigen Biden antreten. Der Wechsel zu Kamala Harris, 60, lieferte dann den Beweis dafür, dass die Bürger bei Wahlen nicht automatisch jüngere Frauen bevorzugen.

Auch beim aktiven Wahlrecht sollten man sich die Sache nicht zu einfach machen. Schließlich gibt es für viele Berufe Altersbegrenzungen. Piloten mussten bei der Lufthansa mit 60 Jahren ihren Dienst quittieren, bis das oberste europäische Gericht diese Regelung kippte. Viele Länder legen für Feuerwehrleute oder Polizisten ein Höchstalter fest. Amerikaner müssen die Armee verlassen, bevor sie 64 werden. Auch in vielen Wirtschaftsunternehmen werden die CEOs mit 60 Jahren genötigt, den Platz für Jüngere freimachen, dürfen allenfalls auf ein Gnadenbrot als Aufsichtsratsvorsitzender hoffen.

Fahren darf man nicht, wählen schon

Ob jemand auf den Straßen noch fahrtüchtig ist, muss vielfach von einem bestimmten Alter an durch regelmäßige Fahrprüfungen nachgewiesen werden. Ob jemand mit 76 noch präsidententüchtig ist, scheint keines Nachweises zu bedürfen. Das durchschnittliche Alter der Staats- und Regierungschef ist in den letzten fünf Dekaden von 55 auf 62 Jahre gestiegen. Für den Zugang zur Spitze des Staates gibt es dagegen hohe Hürden: Bundespräsident kann man in Deutschland frühestens mit 40 werden; in Italien sogar erst mit 50 Jahren. Emmanuel Macron, Jahrgang 1977, müsste dort noch gut zwei Jahre warten, bis er Präsident werden kann. Es sei denn, er macht es wie der gerade vertriebene syrische Machthaber Assad, der kurzerhand das Wahlalter von 40 auf 34 Jahre, herabgesetzt hat, und wählbar zu werden. Bei Eintritt ins Amt wird Reife und Lebenserfahrung verlangt. Altersstarrsinn und nachlassende geistige Präsenz scheinen dagegen kein Hindernis zu sein, große Staaten zu regieren.

Doch auch beim passiven Wahlrecht käme man mit Altersbeschränkungen in Teufels Küche. Es gibt wackelige 60jährige und absolut toughe Achtzigjährige; Konrad Adenauer wird hierzulande immer als Beweis genannt. Es gehört zur demokratischen Freiheit, dass die Wähler entscheiden, was sie älteren Bewerbern zutrauen. Einen »Trost« präsentiert der »Economist«: Auch wenn das Durchschnittsalter der politischen Führer insgesamt steigt, geht das Alter demokratischer Staatslenker zurück, zumindest ein wenig. Das könnte mehr werden, wenn mehr Frauen wie Giorgia Meloni (48) an die Macht kommen: Alice Weidel (45) oder Sahra Wagenknecht (55) zum Beispiel. Aber dann ist’s natürlich auch wieder nicht recht.

Rainer Hank