Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Juni 2025Vom New Deal zum Real Deal

08. Juni 2025Geld her!

27. Mai 2025Wer stoppt Trump?

10. Mai 2025Ein Herz aus Stammzellen

14. April 2025Lauter Opportunisten

07. April 2025Die Ordnung der Liebe

29. März 2025Streicht das Elterngeld

17. März 2025Der Kündigungsagent

17. März 2025Hart arbeiten, früh aufstehen

04. März 2025Kriegswirtschaft

21. Februar 2025

Lasst Minderheiten regieren

…denn das stärkt die Demokratie in Zeiten der Polarisierung

Minderheitsregierungen haben hierzulande einen schlechten Ruf. Sie gelten als Indiz einer Krise der Demokratie. Dahinter steckt ein autoritäres Bedürfnis, das, sind wir ehrlich, in uns allen steckt: Es soll einen/eine geben, die weiß, der die Bürger vertrauen (»Sie kennen mich!«), der wie der Vater in der Familie in kritischen Situationen ein Machtwort spricht (»Basta!«), Führung liefert, wenn sie bestellt wird, und bereit ist, mit Richtlinienkompetenz durchzuregieren. Alles natürlich zum Besten des Volkes. Dieses autoritäre Bedürfnis wird nur befriedigt, wenn eine Regierungspartei die absolute Mehrheit im Parlament hat oder sich diese mithilfe von Koalitionspartnern verschafft. Im Idealfall macht das Kabinett dann einen Gesetzesvorschlag, den ihre Fraktionen im Parlament gehorsamst durchzuwinken haben.

Selbst wenn dieses autoritär-demokratische Regierungsmodell erstrebenswert wäre – die Verhältnisse sind schon lange nicht mehr danach. Dass eine Mehrheitskoalition stabil und kompromissfähig wäre, diesen Wunsch hat die Ampel geduldig als Illusion zerstört. Hinzu kommt: In einer Welt mit zwei großen und einer kleinen Partei – so war die alte Bundesrepublik – lassen sich gut Mehrheiten finden. In den am kommenden Sonntag zu wählenden 21. Deutschen Bundestag könnten womöglich sieben Parteien einziehen, deren jeweilige ideologische Ausrichtung gar nicht so eindeutig zu erkennen ist. Spieltheoretisch ist das ganz schön unübersichtlich.

So wie es aussieht, käme eine von der Union geführte Mehrheitskoalition nur zustande unter tatkräftiger Beteiligung des Personals jener Ampelparteien, die gerade krachend gescheitert sind. Ob das dem Wählerwillen entspräche, bezweifle ich. Insofern waren im Fernsehduell zwischen Friedrich Merz und Olaf Scholz gerade jene Passagen irritierend, in denen die beiden einander und dem faulen Kompromiss naherückten. Wenn andererseits die Protagonisten ständig beteuern, dass sie im Grund mit keiner anderen Partei koalierten könnten, sollen wir sie beim Wort nehmen.

Inhalte first

»Bleiben die Dinge, wie sie sind, wird die Entwicklung zwangsläufig auf Minderheitsregierungen zulaufen«, prognostiziert der Rechtswissenschaftler Florian Meinel in einem Buch mit dem Titel »Vertrauensfrage« (2019). Der Historiker Andreas Rödder, CDU-Mitglied, hat seiner Partei schon 2023 empfohlen, es mit einer Minderheitsregierung zu versuchen: »Parlamentarismus heißt, die Inhalte an erste Stelle zu setzen.« Weil Minderheitsregierungen zwangsläufig im Parlament wechselnde Mehrheiten suchen müssen, impliziert dies freilich eine Relativierung der sogenannten Brandmauer zur AfD. Diesen Gedanken nur zu hauchen, hat Rödder damals den Vorsitz der CDU-Grundwertekommission gekostet. Inzwischen ist es genau so gekommen: Seit November 2024 wird das Land von einer Minderheitskoalition regiert. Und die Opposition setzt Entschließungsanträge mit Unterstützung der AfD durch. Ob das böse (»Tor zur Hölle«) oder gut (»all in«) ist, ist noch nicht entschieden.

Minderheitsregierungen kommen in Deutschland auf zweierlei Weise zustande. Zum einen kann eine mehrheitsbildende Partei aus der Regierung ausscheiden. So ist es derzeit. So war es auch nach dem Rückzug der FDP aus den Koalitionen mit der CDU 1966 und mit der SPD 1982. Diese Minderheiten regierten immer nur kurze Zeit und verstärkten den Eindruck, so etwas sei eine Art politischer Unfall in kurzen Übergangszeiten.

Doch es gibt auch einen verfassungsmäßigen Weg nach Artikel 63, Absatz 1 GG. Findet sich bei der Wahl zum Bundeskanzler keine Mehrheit des Parlaments für einen vom Bundespräsidenten vorgeschlagenen Kandidaten, reicht eine einfache Mehrheit – zum Beispiel alle Stimmen der größten Fraktion -, um zum Kanzler gewählt zu werden. Dann hat der Bundespräsident die Wähl, das Parlament aufzulösen oder den Gewählten zum Kanzler zu ernennen.

»Die Minderheitsregierung ist ein Scheinriese«, sagt die Verfassungsjuristin Lea Bosch. Es gehe von ihr keine Gefahr für das parlamentarische Regierungssystem aus. Im Gegenteil könne sie dazu beitragen, dass trotz fragmentierter und polarisierter Parteienlandschaft das Parlament und die Regierung gut zusammenarbeiten. Gestärkt wird das Parlament, wenn es zeigen kann, dass es mehr ist als nur Mehrheitserfüllungsgehilfe der jeweiligen Regierung. Jene Bürger, die die Union als klare Alternative zu Rot-Grün-Schwarz wollen, müssten nicht aushalten, dass Rot oder Grün durch die mehrheitsbeschaffende Hintertür Platzkarten für die Regierungsbank bekämen.

Das Beispiel Dänemark

Hierzulande hält sich hartnäckig die Meinung, Minderheitsregierungen trügen Schuld am Sieg des Nationalsozialismus; das ist allenfalls ein bisschen richtig. Empirische Befunde belegen, dass Minderheitsregierungen international keine Ausnahme, sondern eher den Regelfall darstellen. Vor allem in Nordeuropa, gemeinhin als demokratisch-konsensuale Musterregion angesehen, hat man damit gute Erfahrungen gemacht. In Sachsen-Anhalt ließ sich von 1994 bis 2002 eine rot-grüne und anschließend eine rote Minderheit von der PDS dulden. Das zog nach allem, was man hört, nicht den Zusammenbruch Magdeburgs samt des Umlands nach sich.

Im Gegenteil. Dänemark, wie wir seit der Serie Borgen wissen das Musterland wechselnder Minderheitskoalitionen, hält diese Instabilität seit Jahrzehnten stabil aus. Um die Mehrheit zu sichern, werben die beiden regierenden Parteien um situative Unterstützung von nicht regierenden Parteien. Selbstbewusst regierende Minderheitsregierungen haben den Bau von Brandmauern nicht nötig. Situative Abkommen führen gerade in Dänemark nicht selten dazu, dass im Parlament Gesetze verabschiedet werden, die in jeder zu verhandelnder Sachfrage den Präferenzen der »mittleren« Partei entsprechen – und also auch denen des (Median)wählers. So kommt es dazu, dass sich von der Politik einer Minderheitsregierung mehr Wähler vertreten fühlen als von einer Mehrheitsregierung. Und dass die Extreme geschwächt und gerade nicht gestärkt werden.

Die Dänen machen so etwas ziemlich effizient, sagt der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König. Ob das in Deutschland – bislang ohne Erfahrung auf diesem Gebiet – auch funktionieren würde? Der Rechtswissenschaftler Florian Meinel ist skeptisch: Man solle das parlamentarische System nicht zu einer Spielwiese für Doktrinäre oder Romantiker machen. Aber was wäre die Alternative? Weiterwursteln und zuschauen, wie die extremen Parteien noch stärker würden, die Wirtschaft des Landes dagegen weiter abschmiert?

Eine Minderheitsregierung wäre nach Jahren von Grokos und Ampeln einen Versuch wert. Von der Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der Macht kann solch ein Versuch die Politiker nicht dispensieren.

Rainer Hank

12. Februar 2025

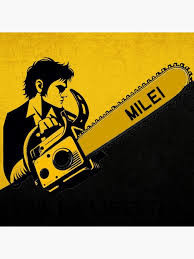

Sägen, Baby, Sägen

Was wir von Milei lernen können

Woran erkennt man den Wahnsinn der Bürokratisierung? Man muss einfach die Anzahl der Worte aller Gesetzestexte addieren. Und dann zeigt sich: Der Textkorpus der deutschen Gesetze umfasst heute sechzig Prozent mehr Worte als Mitte der neunziger Jahre.

Mehr Gesetze benötigen mehr Menschen, die diese Gesetze zur Kenntnis nehmen und auslegen. Es braucht Behörden, die Verstöße feststellen und ahnden. Kein Wunder, dass die Beschäftigung im öffentlichen Dienst zwischen 2012 und 2022 von 4,5 Millionen auf 5,2 Millionen zugenommen hat. Deutschland schrumpft, aber der öffentliche Dienst wächst.

Die EU hält mit Deutschland Schritt: Zwischen 2019 und 2024 hat Brüssel 13.942 Vorschriften für Unternehmen erlassen. Im Vergleich dazu hat die USA im gleichen Zeitraum lediglich 3.725 Gesetze erlassen und 2.202 Resolutionen. So notiert es der im September vorgelegter Report des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi.Machen all diese bürokratischen Vorschriften und Gesetze die Welt sicherer, die Menschen glücklicher und die Risiken des Lebens geringer? Darüber gibt es keine Forschungen. Erforscht ist hingegen: Die Wachstumsschwäche Deutschlands ist (auch) eine direkte Folge der Überregulierung. Die Kosten lassen sich beziffern. Der deutsche Maschinenbau etwa nennt bezogen auf die Gesamtkosten 1 bis 3 Prozent für Bürokratie. Über alle Branchen gehen in der EU bis zu vier (!) Prozent des Bruttoinlandsprodukts durch Bürokratie »verloren«. Das sind einerseits Kosten für eine ausladende staatliche Administration, andererseits Kapazitäten, die die Unternehmen vorhalten müssen zur Umsetzung der Lieferkettenverordnungen, Nachhaltigkeitsverpflichten oder Tariftreuegesetze Brüsseler und nationaler Behörden. Besonders aufgebläht wurden die sogenannten Compliance-Regeln. Das sind Vorschriften zur korrekten Einhaltung aller rechtlichen Vorgaben in einer Firma. »Bürokratieabbau« haben sich viele europäische Regierungen auf die Fahnen geschrieben. Theoretisch. Eine ausufernde Bürokratisierung ist politische Praxis.

Was kann man tun? Deregulierung heißt das Zauberwort, das derzeit wieder einen positiven Klang hat. Deutschland ist damit schon einmal gut gefahren als Ludwig Erhard die völlige Freigabe der Preise durchgesetzt hat. Das wurde zum Gründungsakt des Wirtschaftswunders. Die Deregulierung der neunziger Jahre während der Ära Kohl führte dazu, dass Fliegen, Bahnfahren, Heizen oder Pakete verschicken deutlich billiger wurde. Von guter Deregulierung profitieren alle. Doch die Betroffenen, denen ihre Privilegien genommen werden, jaulen und schicken ihre Lobbys in die Ministerien. Das Taxigewerbe wehrt sich gegen die Konkurrenz von Uber, das bessere Leistungen zu billigeren Preisen bietet. Die Apotheker drohen mit dem Verfall der Volksgesundheit, sollte es Medikamente auch bei Rossmann geben. Und die Mietervereine malen wachsende Armut an die Wand, sollten die Preise der Wohnungen nicht mehr gedeckelt sein, sondern sich einfach nach Angebot und Nachfrage richten.

Was Ferdico Sturzenegger zu erhählen hat

Gegen die lobbyistische Verkrustung und bürokratische Erstarrung von Regulierungen hilft die Kettensäge. Das ist das Programm des argentinischen Präsidenten Xavier Milei. FDP-Chef Christian Lindner, zaghaft wie er ist, will »ein bisschen« davon auch in Deutschland. Geht das, ein bisschen Disruption? Ein bisschen schwanger geht bekanntlich nicht.

Eine beeindruckende Zwischenbilanz von Mileis Reformen nach einem Jahr kann man sich im Webinar des Princeton-Ökonomen Markus Brunnermeier auf Youtube anhören. Dort gibt es ein Gespräch mit Federico Sturzenegger, Mileis Minister für Deregulierung und Staatstransformation. So einen Minister könnten wir auch gebrauchen. Sturzenegger, ein Ökonom mit Schweizer Vorfahren, ist Professor an der Universidad de San Andrés in Buenos Aires und lehrt an der Kennedy School of Government der Harvard University.Argentiniens Reformprogramm, so Sturzenegger, besteht aus zwei Teilen. Erstens Fiskalreform, zweitens Deregulierung. Staatsausgaben wurden radikal und mit einem Mal um 30 Prozent gekürzt. Zugleich wurden auch die Steuern drastisch gesenkt. Das führte dazu, dass die Wirtschaft heute wieder zwischen zwei und drei Prozent wächst. Austerität wirkt! Zugleich ging die Inflation von zuvor rund 25 Prozent jährlich auf 0,6 Prozent im Dezember 2024 zurück. Das hat direkte Auswirkungen auf den Wohlstand der Menschen: Mit den Löhnen kann man sich real wieder mehr leisten; es gibt weniger Arme. Der Staatshaushalt verzeichnet Überschüsse.

Wie macht man Deregulierung, um nicht gleich an der Mauer der Bedenkenträger abzuprallen? Sturzenegger erzählt das sehr konkret. Als erstes wurden die Gesetze in drei Gruppen eingeteilt: gute Gesetze (können bleiben), überflüssige Gesetze (fallen weg) und verbesserungsfähige Gesetze. Für den Überarbeitungsprozess gibt es klare Regeln: Keine Arbeitsgruppen, Expertenanhörungen und ewige Palaver. Jeder, der einen Verbesserungsvorschlag hat, soll diesen gleich in das Gesetz schreiben. Wird der Vorschlag für gut befunden und dem Parlament vorgelegt, stellt die Regierung ihn direkt auf die Plattform X – bevor die Lobbyisten ihre Abwehrgeschütze in Anschlag bringen können. Gesetze laufen nicht ewig, sondern werden mit einem Verfallsdatum versehen (wie Joghurts im Supermarkt).

Besser mal ein Flugzeug verpassen

Argentiniens Regierung schreckt auch vor Gehaltskürzungen und Personalabbau im öffentlichen Dienst nicht zurück. Das ist zwingend, wenn man den Haushalt reformieren will. Schlimm mag das im Einzelfall sein. Insgesamt ist es nicht schlimm: Weil die Wirtschaft wieder wächst, werden dort neue Leute zu besseren Löhnen eingestellt.

Das ist noch nicht alles. Als nächsten Akt kündigte Milei jüngst eine Änderung der Finanzverfassung an. Kompetenzen sollen auf dezentrale Ebenen verlagert werden. Vorbild ist der Finanzföderalismus der Schweiz, der direkte Demokratie mit Fiskalsouveränität vor Ort verknüpft. Das hätte nicht nur größere Haushaltsdisziplin zur Folge, sondern zöge auch demokratische Partizipation und Zufriedenheit der Bürger nach sich.Friedrich Merz sollte rasch eine Wirtschaftsdelegation nach Buenos Aires zu Minister Sturzenegger schicken. Klar muss dem mutmaßlich nächsten deutschen Kanzler sein, dass vom »Programm Kettensäge« auch die Subventionsempfänger in der eigenen Klientel betroffen wären – Landwirtschaft, Kirchen, Öffentlicher Rundfunk zum Beispiel. Das Motto der Deregulierung wäre: Weniger Bürokratie, mehr wirtschaftliche Effizienz. Es geht um ein Klima der Risikobereitschaft, das das Scheitern nicht bestraft. Wie sagt der Harvard-Ökonom und Sturzenegger-Kumpel Ricardo Hausmann: »Wer noch nie ein Flugzeug verpasst hat, verbringt zu viel Zeit auf Flughäfen«.

Rainer Hank

12. Februar 2025

Der Kiosk lebt

Was die Post für den sozialen Zusammenhalt tut

Jüngst ist es mal wieder passiert: Da war man eine halbe Stunde außer Haus. Und genau in dieser Zeit kam das braune UPS-Auto und hat einen Zettel im Briefkasten hinterlassen, ich möge meine Sendung bei »Behrens Cigaretten Lotto Toto« abholen.

»Behrens Cigaretten Lotto Toto« ist eine von Tausenden Sammelstellen, die die die großen Paketdienste DHL, Hermes & Co. in Deutschland unterhalten. Allein Marktführer DHL, Nachfolger der guten alten Bundespost und ihrerseits Nachfolgerin von Thurn & Taxis-Reichspost (gegründet 1595), hat inzwischen 25.000 solcher Pick-Up-Stellen. Das sind Zeitungskioske, Lebensmittelhändler, McPaper-Filialen, bei denen man auch Briefmarken und ähnliches kaufen kann. »Personenbezogene Filialen«, nennt DHL diese Abholstellen im schönsten Bürokratendeutsch. Hinzu kommen 15.000 menschenlose Paketautomaten, neudeutsch »consolidation hubs«.

Bei »Behrens Cigaretten Lotto Toto« jedenfalls kann ich auf telefonische Nachfrage mein Paket ab 17 Uhr am selben Tag abholen. Da bin ich nicht der Einzige an diesem Freitag im Januar. In dem kleinen Raum stapeln sich die Sendungen; daneben stapeln sich die Kunden. Der arme Inhaber des Shops ist im Stress. Erkennbar haben die Päckchen und Pakete keine Ordnung, weshalb das Unterste zum Obersten gedreht werden muss. Dass das ein oder andere Päckchen auf ewig im Nirwana verschwindet, wie immer wieder geklagt, überrascht nicht.

Unter uns Abholern macht sich eine eigenartige Stimmung zwischen Nervosität und Ergebenheit in unser Los breit: die einen beweisen sich als angehende Logistikexperten mit Vorschlägen, wie man das Paketgeschäft effizienter organisieren könne, die anderen werden zu Trump-, Merz- oder Scholz-Deutern mit Lust am Politisieren. Ohne, dass wir es wollten, sind wir nun eine kleine Schicksalsgemeinschaft, so lange bis die ersten zufrieden mit ihrem Paket abziehen.

Später erst wurde mir klar, wie sehr sich unsere Stadtteilkultur in den vergangenen Jahren verändert hat. Orte der zwang- und anlasslosen Kommunikation sind immer mehr verschwunden. Bei Rewe und Edeka kommt man nicht einmal an der Kasse mehr ins Gespräch, seit die Kunden zu ihren eigenen Kassiererinnen geworden sind, sich ihre Gurken und Joghurts selbst scannen und bargeldlos bezahlen. Während die Banken ihre teuren Filialen flächendeckend schließen, weil jedermann auch sein eigener Internet-Homeoffice-Bankdirektor ist, sorgen die Paketlogistiker für ein Büdchenkleinstverteilernetz.

Kathedralen der Kommunikation

»Kommunikation« war immer schon das Geschäftsmodell der Post, oder? Okay die Zeiten haben sich verändert, vergleicht man »Behrens Cigaretten Lotto Toto« mit dem 1871 erbauten Reichspostamt an der Leipziger Straße in Berlin. Man kann es heute noch besichtigen – als Museum. Auf fast 3000 Quadratmetern war nach Entwürfen von Carl Schwatlo – genannt »Der Postarchitekt« – ein historistisch-klassizistischer Bau entstanden, dem auch Kaiser Wilhelm I Lob zollte. Von »Kathedralen der Kommunikation« war damals die Rede, in Ergänzung zu den »Kathedralen des Konsums«, wie die entstehenden Kaufhäuser genannt wurden. Allemal dominierte die Assoziation an einen sakralen Raum, der dem Besucher Andacht abverlangt und seine Stellung im Kosmos relativiert.

Solche Erfahrung lässt sich in den kleinen Kiosken meiner Nachbarschaft nicht mehr machen; sie sind maximal Feldkapellen der Kommunikation, um im religiösen Bild zu bleiben. Die Zäsur lässt sich auf die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts datieren: Unter dem Stichwort »Deregulierung« war man der Auffassung, Post, Telefon, Bahn oder Strom sollten entstaatlicht und dem Wettbewerb ausgesetzt werden. Für die Kunden wurde es billiger, auch, weil man auf repräsentative Paläste verzichtete.

Anruf bei der PR-Abteilung von DHL Der Konzern ist auf die An- und Abnahmestellen angewiesen. Werktäglich müssen 5,2 Millionen Pakete transportiert und zwischengelagert werden, weil die doppelverdienenden Empfänger auf der Arbeit sind. Im Jahr summiert sich das auf 1,72 Milliarden Sendungen. Die Paketlogistik ist sozusagen die Kehrseite der Digitalisierung. DHL umwirbt die Kioske (»Werde Teil eines starken Teams!«); der Konzern muss keine Räume anmieten und profitiert von den langen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag (im Schnitt 55 Stunden in der Woche). Die Kioskbetreiber leiden unter dem rückläufigen Presse-, Zigaretten- und Spirituosengeschäft. Sie bekommen von DHL zusätzliche Umsätze versprochen und dürfen darauf hoffen, dass die Paketabholer dann doch noch eine FAZ oder eine Flasche Gin mitnehmen. Schon ab einem Quadratmeter Stellfläche darf man sich als Paketstelle bewerben.

Soziales Kapital

Für den Service zahlen die Paketbringer pro Stück eine Provision. DHL sagt, das sei lukrativ, will mir den Betrag aber nicht beziffern – wegen der mithörenden Konkurrenz. Ich hoffe doch sehr, dass die Konkurrenz das längst rausgefunden hat. Journalistischen Kollegen vom NDR hat man verraten, dass es pro unfrankiertem Paket 40 Cent, für frankierte Pakete 20 Cent und für Retouren abermals 40 Cent gibt. Viel ist das nicht, sagt mein Bauchgefühl. Der Umsatz muss es machen, weshalb, siehe oben, die Shops eben eher Rumpelkammern gleichen. Immer wieder werden Klagen berichtet, dass sich das Geschäft für die Kioske nicht rentiere. Wer eine Aushilfe nimmt, um dem Ansturm Herr zu werden, und ihr dafür Mindestlohn zahlt, merkt schnell, dass er sich verrechnet hat. Klagen gibt es auch, dass das Versprechen zusätzlicher Umsätze im Kerngeschäft ein leeres Versprechen sei: Wer ein großes Paket zu wuchten hat, kann nicht noch einen Kasten Sprudel transportieren.

Vor Jahren machte die Theorie des »Sozialkapitals« die Runde. Prominenter Vertreter war der Harvard-Politologe Robert Putnam. Putnams Forschung untersucht den Zusammenhalt von Gesellschaften und die Gründe für die Auflösung dieses Zusammenhalts. Soziales Kapital bedeutet für ihn Vertrauen, Gegenseitigkeit und Gemeinschaftsleben (freiwillige Assoziation), wobei gemeinschaftliche Unternehmungen etwa in Vereinen Gegenseitigkeit stärken und Vertrauen aufbauen und vermehren. Soziales Kapital, so Putnam, entsteht durch die Bereitschaft der Bürger, miteinander zu kooperieren.

Paketshops muss man in die Theorie des Sozialkapitals als Paradebeispiele aufnehmen – als Kompensat zur »Gesellschaft der Singularitäten«. Wenn meine Beobachtung stimmt, werden die weitaus meisten dieser Kioske von Menschen mit Migrationshintergrund betrieben. Sie stärken den sozialen Zusammenhang im Kiez und vermutlich auch die Demokratie und migrantische Integration (drunter machen wir es derzeit ja nicht). DHL & Co. haben jüngst angekündigt, künftig stärker auf die menschenlosen Paketautomaten zu setzen. Das wäre doch zu schade, oder?

Rainer Hank

05. Februar 2025

Was kostet Grönland?

Ein Markt für Staaten ist eine gute Idee

Grönland kenne ich, ehrlich gesagt, nur von der phänomenal guten dänischen Fernsehserie »Borgen«. In der 2022 veröffentlichten vierten Staffel erfährt Birgitte Nyborg, Außenministerin Dänemarks und Heldin der Serie, dass sich ein russischer Großaktionär bei einer Bohrfirma Grönlands eingekauft hat, die die dortigen Öl-Schätze fördern will. Plötzlich geht es nicht nur um den Konflikt zwischen ökologischen Zielen und wirtschaftlichen Interessen, sondern auch um einen geostrategischen Großkonflikte.

Donald Trump, Protagonist einer Serie, deren zweite Staffel seit vergangenem Montag auf allen Kanälen ausgestrahlt wird, will verhindern, dass verfeindete Staaten – sei es Russland, sei es China – sich in Grönland einkaufen, und womöglich nicht nur Öl und Gas fördern, sondern auch die gewinnträchtigen seltenen Erden ausbeuten, die Grönland unter dem schmelzenden Eis wertvoll machen. Kraftprotz und Dealmaker, der er ist, beansprucht Trump nicht nur Ölfirmen oder Bergwerke auf Grönland, sondern gleich die ganze Insel: Über zwei Millionen Quadratkilometer Land mit (lediglich) 56.000 Einwohnern – so viel hat auch Celle in Niedersachsen.

Die öffentliche Empörung kochte erwartbar über, gerade so, als ob Trump die US Navy bereits in Marsch gesetzt hätte. Dabei hat der US-Präsident, soweit ich das recherchieren konnte, an keiner Stelle explizit davon gesprochen, die Insel militärisch erobern zu wollen. Stattdessen macht er das, was kapitalistischer Händler machen: Er will die Insel kaufen.

Darf man Staaten wie Waschmaschinen oder Aktienpakete kaufen? »Warum nicht?«, sagt Marietta Auer. Die Wissenschaftlerin ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt. Ihre Begründung läuft so: Ein Staat, bestehend klassisch aus Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt, ist ein souveränes Rechtssubjekt mit eigener völkerrechtlicher Rechtspersönlichkeit. Er gehört sich also selbst. Dennoch sind Käufe von Territorien zwischen souveränen Staaten per Völkerrecht möglich. Denn Staaten können Verträge schließen; Völkerrecht ist im Kern einfach Privatrecht, das heißt es beruht auf Verträgen. Von daher sind Käufe von Territorium möglich und haben auch schon vielfach stattgefunden. Marietta Auer verweist mich, wie es sich für eine Wissenschaftlerin gehört, auf das einschlägige dreibändige Werk des Niederländers Hugo Grotius, »De jure belli ac pacis« (Über das Recht des Kriegs und des Friedens), erschienen in Paris 1625. Im zweiten Buch schreibt Grotius ausführlich über öffentliche Verträge zwischen Staaten; es ist online frei erhältlich.

Man kann auch einfach beitreten

Dass einzelne Völkerrechtler jetzt behaupten, ein Verkauf von Staaten oder Staatsteilen verstoße gegen das Völkerrecht, ficht die Max-Planck-Forscherin nicht an. Heute würde man völkerrechtlich wahrscheinlich noch das Selbstbestimmungsrecht des betreffenden Staatsvolks berücksichtigen und vermutlich ein Referendum fordern, sagt Frau Auer. Also Dänemark verkauft an Trump – aber erst nachdem eine Mehrheit der Grönländer in einer Volksabstimmung sich für Amerika ausgesprochen haben – was alles andere als unwahrscheinlich ist: Die letzten Meinungsumfragen lassen auf ein positives Votum schließen.

Was kann man für sein Land verlangen? Es gibt ja keine Preislisten, auf denen man nachsehen kann. Zunächst: Ein Volk kann sich auch verschenken; es muss nicht unbedingt Geld fließen. Das nennt man »Beitritt«: Die Bundesrepublik hat der DDR auch nichts für die Wiedervereinigung gezahlt. So billig bräuchte Dänemark Grönland nicht hergeben: schließlich ist es den USA um geostrategische Sicherheit und Zugang zu allerhand Bodenschätzen zu tun. Für die Preisfindung könnte man sich an den Regeln der Wertermittlung bei Firmenübernahmen (Due Diligence im Merger & Acquisitions-Geschäft) orientieren. Der britische »Economist« rechnet wie folgt: Man nehme das Bruttoinlandsprodukt Grönlands von zuletzt drei Milliarden Dollar, gehe davon aus, dass die Wirtschaft weiter stetig wächst und die amerikanische Regierung jährlich sechzehn Prozent Steuern einnimmt (das ist der derzeitige Durchschnitt, den die US-Zentralregierung von ihren Bundesstaaten erzielt). Abgezinst mit der Rendite 30jähriger amerikanischer Staatsanleihen ergibt sich ein Wert Grönlands von 50 Milliarden Euro, was einem Zwanzigstel der US-Verteidigungsausgaben entspräche und für Trump leicht zu stemmen wäre. Gleichmäßig verteilt auf alle Grönländer erhielte jeder Inselbewohner circa eine Million Dollar – ganz abgesehen von der Aussicht auf künftige Wertsteigerungen. Obendrauf gäbe es Weltmacht-Schutz vor allfälligen russischen oder chinesischen Begehrlichkeiten.

Also, ich wüsste, wo ich bei einer Volksabstimmung mein Kreuz machen würde, wäre ich Grönländer.

Baden-Württemgerg fusioniert miit Sank Gallen

Die Frage, ob es einen Markt für Staaten geben sollte, lässt sich noch grundsätzlicher fassen. Solche Deals haben eine lange Geschichte: Florenz zum Beispiel war Meister beim Kauf attraktiver Städte. Arezzo, eine Stadt in der Toskana, war 1384 billig zu haben, nachdem die Florentiner sich verpflichteten, die hohen Schulden der damaligen Herrscher von Arezzo zu tilgen. Wir erinnern uns, dass es während der Euro- und Griechenlandkrise ähnliche Vorschläge gab, die freilich als unmoralisch verworfen wurden.

Der Stadtstaat Schaffhausen, darauf weist mich mein Kollege Ralph Bollmann hin, hatte 1522 die Gelegenheit, sein Territorium Richtung Norden zu erweitern. Die Grafen von Tengen waren in Schulden geraten und boten ihre Herrschaft für den geringen Betrag von 8.310 Gulden an (heute umgerechnet etwa 100.00 Schweizer Franken). Schaffhausen lehnte ab, dafür griffen dann die Habsburger zu.

Wäre so etwas heute wieder üblich, würde dies das Drohpotential einzelner Departemente oder Bundesländer erhöhen, die darunter ächzen, ärmere Kantone im Länderfinanzausgleich zu alimentieren. Die Lombardei, doppelt so wohlhabend wie Sizilien, könnte mit dem Kanton Tessin verhandeln, müsste vermutlich für den Beitritt bezahlen. Baden-Württemberg, reicher als Berlin oder Bremen, könnte mit Sankt Gallen oder Vorarlberg ins Gespräch kommen (ich fürchte, die Eidgenossen wären nicht interessiert).

Leider ist ein Sezessionsrecht für Teilstaaten im Völkerrecht (bislang) nicht vorgesehen. Zuletzt musste das Katalonien erfahren, das vom spanischen Zentralstaat unabhängig werden wollte. Ein liberales Völkerrecht, das die Freiheit von Minderheiten hochhält, müsste meines Erachtens die Möglichkeit der Sezession einräumen. Wäre das jetzt schon so, bräuchte Trump bei seinen Avancen nicht den neokolonialistischen Umweg über Dänemarks nehmen – sondern könnte direkt mit dem Volk Grönlands verhandeln.

Rainer Hank

05. Februar 2025

Hitlers Sozialismus

Alice Weidel, die Nazis und der Antikapitalismus

Alice Weidel, AfD-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin, hat in einem Gespräch mit dem US-Milliardär und Trump-Freund Elon Musk auf dessen Plattform X behauptet: »Damals, während des Dritten Reiches, gab es die Nationalsozialisten, und wie das Wort schon sagt, waren sie Sozialisten.« Hitler sei Kommunist gewesen und habe sich selbst als Sozialist bezeichnet. Weidel hat die Aussage später in einem Interview noch einmal wiederholt: »Ich bin Ökonomin und für uns ist völlig klar, dass Adolf Hitler ein Linker war.«

Für diese Aussage hat die AfD-Chefin viele Prügel bezogen. Wie könne man nur solch einen Blödsinn behaupten! Jeder Schüler wisse doch, dass Hitler und die Nazis Rechtsradikale waren. Qua Definitionem sind die Rechten das Gegenteil der Linken. Doch da fangen die Irritationen schon an: Stimmt die politische Geografie heute noch? Ist das BSW von Sahra Wagenknecht ein linkes Bündnis, weil es für Umverteilung plädiert und den Reichen ans Portemonnaie will? Oder ist das BSW eine rechte Partei, weil ausländerfeindlich und putinfreundlich? Die gleiche ideologische Ambivalenz zeichnet auch die AFD Alice Weidels aus; sie ist bei weitem nicht einfach nur »libertär-konservativ«, wie Weidel sich Musk gegenüber anpreist.

Die Nazis zu Sozialisten zu machen, klingt tatsächlich auf den ersten Blick absurd. Denn sie haben Kommunisten und Sozialisten verfolgt, vertrieben, eingesperrt und ermordet. So gesehen waren sie keine Kommunisten. Doch das hat Alice Weidel auch nicht behauptet. Zudem waren die Nazis Antisemiten, was üblicherweise als typisch rechtsradikal gilt, also nicht links sein kann. Oder doch? Auch hier kommt Unsicherheit auf, seit der dominante Antisemitismus von links kommt und sich dem palästinensischen Kampfruf anschließt, Palästina »from the river to the sea« von den Israelis zu »befreien«.

Wenn die National-Sozialisten sich selbst Sozialisten nannten, dann ist das nicht nur eine anbiedernde Camouflage einer rechten Bewegung. Die Politik der Nazis nach 1933 enthielt tatsächlich viele sozial-egalitäre Elemente. Etwa die Einführung neuer Steuern und eine Ausweitung der Staatsverschuldung für den Ausbau eins Wohlfahrtstaats: Die Löhne wurden erhöht, der Lebensstandard wurde angehoben.

Umverteilende Gefälligkeitsdiktatur

Waren das alles nur nebensächliche Dinge abseits einer alles entscheidenden barbarischen Politik der Nazis? Nein, behauptet der Historiker Götz Aly in seinem 2005 erschienen Buch »Hitlers Volksstaat«, in dem es um den »nationalen Sozialismus« der Hitler-Partei geht. Danach benutzten die Nazis den Sozialismus als völkisches Gleichheitsangebot, um ihre Macht bei der Bevölkerung zu stabilisieren. »In dem mit dem 1. September 1939 verfügten Kriegssozialismus sahen viele Deutsche die glaubhafte, gewissermaßen negative Vorform einer gerechteren Gesellschaftsordnung«, schreibt Aly. Die »Arbeiterschaft« begrüße es, dass »die besseren Leute aufhören, welche zu sein«, verlautete zustimmend aus der SPD. Rationierung, eine zentralistische Zuteilung von Lebensmitteln, fanden die Menschen gerecht – nicht nur als Ausnahme in Kriegszeiten. In Anlehnung an die berühmte Köchin Lenins, die im Kommunismus den Staat regieren solle, hatte Hitler 1938 versprochen: »Es muss in diesem neuen Deutschland von jetzt an jedes Arbeiter- und Bauernkind dank unserer bewussten Führungsauslese emporsteigen können bis zur höchsten Führung der Nation.«

Die Perfidie des Nazi-Sozialismus bestand darin, dass die Wohlfahrt einer umverteilenden »Gefälligkeitsdiktatur« finanziert wurde durch die Ausbeutung der Juden Europas und der überfallenen und annektierten Nachbarländer, deren Besitz und Existenzgrundlage zum Vorteil des deutschen Volks enteignet wurde. »Sozialismus« durfte es für die Nazis nur für ein Land geben, nämlich für die deutsche Rasse – auf Kosten aller anderen Völker. Genau dieser völkisch-egalitäre Sozialismus garantierte dem Regime jene Integrationskraft, wofür die radikale antisemitische Ideologie alleine nicht genügte.

Hinzu kommt der ausgeprägte Antikapitalismus und Antiamerikanismus der Nazis: Hitler richtete sein Hauptaugenmerk während seiner gesamten Laufbahn weniger auf die Sowjetunion, als auf Anglo-Amerika und den globalen Kapitalismus. So schreibt es der britische Historiker Brendan Simms in seiner Hitler-Biografie von 2019: Als treibende Kraft hinter dem internationalen Kapitalismus sah Hitler die Juden. In Umkehrung des berühmten Zitats von Max Horkheimer, wer nicht über den Kapitalismus spreche, solle über den Faschismus schweigen, schreibt Simms: »Wer nicht über Hitlers Antikapitalismus reden möchte, sollte auch über seinen Antisemitismus schweigen.«

Der Hass auf die Plutokraten

Antikapitalismus und Antisemitismus finden ihren Fluchtpunkt im Hass auf die »Plutokraten«, die Superreichen (Juden), vorzugsweise in den USA. Zwar blieb die NS-Wirtschaft weitgehend privat. Doch verlangte Hitler, dass die Unternehmen für die Nation arbeiten und nicht für den Profit. Weil alles unter staatlicher Kontrolle stand, sei die deutsche Wirtschaft keine reine Privatwirtschaft gewesen, schreibt der Historiker Simms.

Fassen wir zusammen. Alice Weidel liegt im Großen und Ganzen nicht falsch, wenn sie auf den Sozialismus der Nazis hinweist. Auf Differenzierungen und Nuancierungen verzichtet die AfD-Chefin. So ist das halt in politischen Debatten.

Alice Weidel grenzt sich scharf von derartigem Sozialismus ab, möchte gerne als »libertär« und »konservativ« gesehen werden. Das ist ebenfalls nicht ganz falsch, denkt man an die liberalen Anfänge der AfD (»Antieuro-Professorenpartei«), ihr Festhalten an der Schuldenbremse oder ihr Plädoyer für mehr direkte Demokratie. Die AfD ist eine Zwitterpartei, um unterschiedliche Wählergruppen zu bedienen: Weidel unterschlägt, dass das AfD-Programm vor allem in seiner ostdeutschen Spielart Björn Höckes dem Konzept des nationalen Sozialismus sehr ähnelt. Das Versprechen eines Rentenniveaus von »70 Prozent des letzten Nettoeinkommens« zum Beispiel übertrumpft die üppigen Umverteilungszusagen aller anderen Parteien. Für das dafür nötige Staatsgeld sollen die Sozialausgaben für Migranten zusammengestrichen werden. Dieser soziale Patriotismus reserviert den Ausbau des Wohlfahrtsstaat den Deutschen; Ausländern ohne deutschen Pass droht Weidel mit der »Remigration«.

Nationaler Sozialismus verspricht Wählerstimmen, damals wie heute. Die Bereitschaft zur solidarischen Umverteilung in einem Sozialstaat schrumpft im Maße multikultureller und ethnischer Vielfalt dieses Staates. Das ist so, auch wenn es nicht sehr sympathisch ist. Rechte und linke Populisten optieren für einen Wohlfahrtschauvinismus. Antikapitalismus und Antiliberalismus haben in Deutschland eine lange Tradition.

Rainer Hank