Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht

15. Dezember 2025Folterwerkzeuge

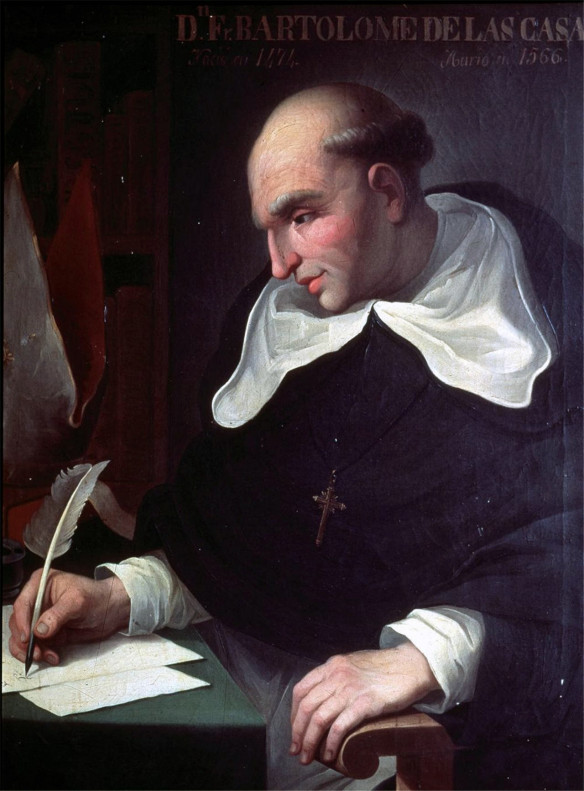

18. Oktober 2025

Aufstand des Gewissens

Bartolomé de Las Casas Kampf für die Rechte der Indios

Wer hat das Recht auf wirtschaftliche, politische oder militärische Intervention? Wer bestimmt, was »zivilisiert« oder »barbarisch« ist? Die Rechtfertigungsrhetorik für gewaltsame Interventionen (zum Beispiel gegen »Barbaren«) hat sich seit dem 16. Jahrhundert kaum verändert. Modern formuliert äußert sie sich heute etwa im »Kampf für Demokratie« oder gegen den »Werteverfall« der westlichen Welt.

Der marxistische Soziologe Immanuel Wallerstein bezeichnet diese hegemoniale Haltung in seinem Traktat über die »Barbarei der anderen« (2006) als »Universalismus der Mächtigen«. Dies lässt sich historisch zurückverfolgen, etwa zur spanischen Eroberung der Neuen Welt, und manifestiert sich heute weiterhin in globalpolitischen Einsätzen westlicher Staaten. Vermeintlich moralische Argumente verschleiern wirtschaftliche oder machtpolitische Interessen, so der Verdacht.

Soll man deshalb die Idee des moralischen Universalismus aufgegeben – etwa die Annahme allgemeiner Menschenrechte oder die Idee des Marktes als zivilisierter Form der Wohlstandsmehrung und einem zynischen Relativismus anhängen nach dem Motto, jedes Volk solle nach seiner eigenen Façon glücklich oder unglücklich werden?

Machen wir ein historisches Beispiel. Im spanischen Weltreich gab es in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Kontroverse auf höchstem intellektuellem Niveau über die Legitimation der Eroberung der neuen Welt, die angemessene Form der Evangelisierung der indigenen Völker Südamerikas (genannt Indios) und die Natur der Menschen mit ihren Kulturen und Religionen. Es beteiligten sich an dieser Diskussion die klügsten Köpfe der Zeit (zumeist waren es Mönche des Dominikanerordens).Zur Erinnerung: Vor der »Entdeckung« Lateinamerikas durch Christopher Columbus im Jahr 1492, dem Beginn der Neuzeit, wird die Bevölkerung des Kontinents auf 40 bis 60 Millionen Menschen geschätzt. Um das Jahr 1600, also hundert Jahre später, waren davon noch sechs bis acht Millionen »übrig«. Dies war das Ergebnis von Massakern, Kriegen, Seuchen, Hunger und Arbeitszwang. Legitimiert wurde die imperiale Eroberung als Auftrag zur Ausbreitung des Christentums und der Bekehrung der Heiden.

Diskurs über die Eroberungen

Eine kolonialethische Debatte wurde vom spanischen Königshaus nicht etwa unterdrückt, sondern explizit gefördert, woraus sich vermuten lässt, dass man Gewissensbisse angesichts des – in heutiger Sprache – Genozids in Südamerika hatte und der Diskurs das Gewissen beruhigen sollte. Man muss sich das so vorstellen, als hätten Hitler und Göbbels 1944 an den besten Universitäten über die Wannseeprotokolle und die Vernichtung des europäischen Judentums wissenschaftliche Symposien veranstalten lassen.

Ich konzentriere mich zur Veranschaulichung auf die sogenannten Valladolid-Debatte der Jahre 1550 bis 1551. Protagonisten waren auf beiden Seiten hoch gebildete Theologen: Dem spanischen Humanisten, Philosophen und Hofchronisten Karls V. Juan Ginés de Sepúlveda (1490 bis 1573) stand der Dominikanerpater und Historiker Bartolomé de Las Casas (1484 bis 1566) gegenüber.Sepúlveda führte vier zentrale Argumente an zur Legitimation der Eroberung und gewaltsamen Missionierung der Indios, für die er jeweils biblische und philosophische Belege ins Feld führten. Las Casas trat an, ihn zu widerlegen. Das erste Argument Sepúlvedas behauptet, die Indios seien »Barbaren« und von Natur aus Sklaven. Es stützt sich auf Aristoteles Lehrstück über die »Halbmenschen« und seine Theorie der »natürlichen Sklaverei«: Das seien Menschen, die von Natur aus nur zur körperlichen Arbeit taugen und aus Mangel an Vernunft nur dadurch am menschlichen Leben teilhaben können, dass sie als Sklaven ihren vernunftbegabten Herren dienen. Sodann war Sepúlveda der Auffassung, der »Götzendienst« und die Praxis der Menschenopfer bei den Indios offenbare deren moralische Unterlegenheit und rechtfertige Krieg. Denn Menschenopfer verstießen gegen das Naturgesetz. Drittens gebe es eine Pflicht zur Verteidigung Unschuldiger, die von den Indios als Menschenopfer getötet werden. Viertens erleichtere die gewaltsame Unterwerfung der indigenen Völker die Ausbreitung des Christentums. Das letztgenannte Argument kann sich auf den Kirchenlehrer Augustinus berufen.

Las Casas plädierte in seiner Entgegnung für einen Perspektivenwechsel. Er sah sich als Verteidiger der Rechte aller Völker und des Gebots ihrer friedlichen Missionierung. Gegenüber den Spaniern gab sich Las Casas als Ankläger, der eine Wende der Mentalität und Politik einforderte. Las Casas bestritt die Theorie der »natürlichen Sklaven«. Auch die Indios seien »freie Menschen« (»hombres libres por naturaleza«) mit Vernunft, Kultur und Gesetzen ausgestattet. Kulturelle Unterschiede begründeten keine Unterlegenheit. Unglaube sei, zweitens, kein legitimier Kriegsgrund. Glaubensfragen müssten durch Predigt, nicht durch Zwang entschieden werden. Auch eine angebliche Pflicht zur Verteidigung der »Opfer« der Indios lässt er nicht durchgehen. Krieg bringe stets mehr Tod und Leid als er verhindere. Schließlich hält Las Casas Zwang als Mittel der Bekehrung für unerlaubt; echter Glaube setze Zustimmung des freien Willens voraus.

Moralischer Universalismus?

Die Debatte kannte historisch keinen Sieger; Sepúlvedas Position wurde nicht zur offiziellen Rechtsnorm Spaniens erklärt. Las Casas Schriften indes kamen später auf den Index. Fraglos ging er als der moralische Held aus der Debatte hervor; der Soziologe Hans Joas sieht darin in seinem neuen Buch über den Universalismus einen »Aufstand des Gewissens«.

Aus heutiger Sicht liest sich der Streit wie eine Vorwegnahme des Konflikts zwischen universalisierbaren (westlichen) Macht- und Moralansprüchen und der Anerkennung gleichwertiger kultureller Selbstbestimmung. Eine radikale postkoloniale These würde heute auch Las Casas widerspreche. Diese Theorie behauptet, dass die europäische Kultur einen biblisch-stoischen Kern enthält, der universalisierbar sei. Dieser moralische Universalismus offenbart sich in der postkolonialen Lesart als Camouflage imperialer und kolonialer Unterdrückungsansprüche, lediglich etwas humaner präsentiert.

Wenn Gesellschaften dazu neigen, der Barbarei zu verfallen (und das Christentum nicht mehr universalisierbar wäre), müsste als Substitut ein »Gesellschaftsvertrag« alle Völker zu Humanität und Moralität verpflichten, meinte der Ethnologe Claude Lévy-Strauss in einem berühmten Vortrag aus dem Jahr 1992. Das war die Zeit des Glaubens an eine regel- und vernunftgeleitete global friedliche Weltordnung. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Es wäre schon viel gewonnen, käme es zu einem »Aufstand des Gewissens«.

(Bartolomé de las Casas«Verteidigung der Völker der Neuen Welt« von Las Casas gibt es jetzt lateinisch/deutsch und üppig kommentiert und eingeleitet von Mariano Delgado im Verlag frommann-holzboog.)Rainer Hank

14. Oktober 2025

Charisma und Macht

Was unterscheidet Donald Trump von Angela Merkel?

Von Napoleon Bonaparte heißt es, er sei ein mittelmäßiger Reiter gewesen. Kein Betrachter der berühmten Napoleon-Darstellung von Jacques-Louis David käme auf diese Idee: Dort sieht man Napoleon in Uniform mitten in einer erhabenen Gebirgslandschaft auf einem in die Höhe steigenden Pferd. Der Held ist in eine prächtig rote Uniform mit wehendem Umhang gekleidet, ein energischer Arm zeigt nach oben: Vorwärts! Während das Pferd wild aufbäumt, wirkt Napoleon unerschütterlich ruhig, fast unbewegt. Im Vordergrund, auf der linken Seite des Gemäldes, sind in Großbuchstaben drei Namen in den Fels geritzt: »ANNIBAL« »KAROLUS MAGNUS« und darüber »BONAPARTE«. Napoleon reiht sich in die Linie großer Heerführer ein.

Nichts davon entspricht der historischen Wahrheit. Napoleon hatte 1800 die Alpen überquert, um die Österreicher in Italien zu schlagen – und zwar auf einem Maultier, nicht auf einem Pferd. Und, wie gesagt, er war ein mittelmäßiger Reiter. Das Gemälde ist propagandistisch: Es zeigt nicht, was war, sondern was sein sollte – eine mythische Führerfigur, der selbst Naturgewalten bezwingt. Überlebensgroße wird er inszeniert: kühn, ruhig, überlegen – trotz Sturm, Tier, Terrain. Seine Gestik der erhobenen Hand erinnert an Führergestalten wie Moses, Hannibal oder Karl dem Großen.

Das Bild dient als Charismainszenierung. Diese Deutung entnehmen ich dem schönen Buch von David A. Bell – Men on Horseback: The Power of Charisma (2020): Anders als viele meinen, ist Charisma keine angeborene oder vom Heiligen Geist verliehene Gabe, sondern wird symbolisch konstruiert. Jacques-Louis David war darin Meister. Führer wie Napoleon konnten revolutionäre Bewegungen in autoritäre Systeme überführen. »Helden« in der Nachfolge von Napoleon, wie etwa der Befreier Südamerikas Simon Bolivar, ließen Davids Bild für sich bis in die kleinsten Details kopieren. George Washington, Peter der Große und Friedrich der Große taten das Gleiche.

Von Napoleons Pferd ist es nur ein kleiner Schritt bis zur Einsicht: Charisma kann man lernen – mehr als eine gewisse Minimalbegabung braucht es nicht. Das zwingt zur einer Korrektur der berühmten Definition Max Webers, der Charisma als eine »außeralltägliche Qualität einer Persönlichkeit« beschreibt, »um derentwillen sie als mit übernatürlichen oder übermenschlichen oder zumindest spezifisch außeralltäglichen Kräften oder Eigenschaften ausgestattet angesehen« werde. Wer will kann sich den TED-Talk der Sozialpsychologin Amy Cuddy über »Gesten der Macht« (Power Poses) ansehen. Dort sieht man, wie es uns gelingen kann, durch eine einfache Verhaltensänderung von einer machtlosen zu einer machtvollen Haltung den Cortisolausstoß (beruhigend) zu drosseln und die Testosteronproduktion (kämpferisch) anzuregen. Kurz (und amerikanisch) gesagt heißt das: Übe vor dem Spiegel so lange eine machtvolle Haltung ein, bis Du Dich selbst von Deiner Bedeutsamkeit überzeugt hast und sei Dir sicher, dass Deine Körpersäfte sich anpassen werden. Charisma fällt nicht vom Himmel.

Charisma kann man lernen

Zum Geschäftsmodell ausgebaut wurde die Konstruktion von Charisma von der amerikanischen Autorin Olivia Fox Cabane. Sie will Führungskräften helfen, ihre Wirkung auf andere Menschen zu optimieren. Cabane gibt Kurse und hält Vorträge an den Elite-Universitäten Harvard, Yale, Stanford und MIT sowie bei den Vereinten Nationen. In ihrem Bestseller The Charisma Myth: How Anyone Can Master the Art and Science of Personal Magnetism (2012) vertritt sie die These, jeder Mensch könne durch mentale Techniken und Körpersprachen-Strategien charismatisch wirken – unabhängig von Aussehen, Status oder Persönlichkeit.

Cabanes drei zentralen Begriffe der Charisma-Produktion heißen Präsenz (völlige Aufmerksamkeit im Moment, wirklich »da sein«), Macht (Ausstrahlung von Status und Selbstsicherheit) und Wärme (Wohlwollen, dem Gegenüber positive Absichten vermitteln). »Pausiere erst zwei oder drei Sekunden, bevor Du mit Deinem Vortrag beginnst«, predigt sie. Damit schindet man Eindruck. Körpersprache zähle mehr als viele Worte. Das Ganze freilich müsse mit einer Botschaft verbunden werden, zum Beispiel »Make America great again«. Oder eben »Ich bin der neue Hannibal, der die Alpen überquert.«

»Charisma zählt in unserer Welt leider mehr als Intelligenz, Integrität oder Kompetenz«, sagt Cabane. Wenn wir die Charisma-Formel zu dechiffrieren lernen, sind wir den scheinbar genialen Naturbegabungen weniger hilflos ausgeliefert, so lautet das Versprachen von Olivia Fox Cabane. Das hat seinen Preis. Für eine Jahrescoaching berechnet sie ein Minimum-Honorar von 250 000 Dollar, lese ich in der Financial Times.

Wir wissen nicht, ob Donald Trump zu den Klienten von Frau Cabane zählt. Am Geld würde es kaum scheitern. Wie Napoleon nimmt auch Trump für sich in Anspruch, eine Art revolutionärer Anführer zu sein. Trumps Körpersprache, das wurde oft beschrieben, ist schon besonders: Er nutzt konsequent eine Gestik, die mit den Power Poses kompatibel ist. Dazu zählen raumgreifend-imperiales Stehen, Hände in den Hüften oder breit ausgestreckt, das sogenannte Zeigefinger-Karate bei Reden und die nach unten geöffneten Hände (»down-power«), die sagen sollen: Ich habe die Lage im Griff.

Das Prä der Populisten

Ich bin nicht der Erste, dem aufgefallen ist, dass Populisten sich besser als Charismatiker machen als liberale Demokraten. Das ist quasi ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Die Anhänger lieben ihre charismatischen Führer, die Führer kümmern sich empathisch um das Volk, von dem sie gewählt werden wollen. Die Bindung kommt über emotionale Reize verbunden mit »volksnahen« Rhetoriken zustande. Dazu braucht man sich nur die Auftritte von Donald Trump, Hugo Chavez, Javier Milei, Jeremy Corbin, Marine Le Pen oder Georgia Meloni (»io sono Giorgia«) ansehen.

Die Politiker der Mitte sind offenbar weniger begabt. Die kurz angebundenen Auftritte von Olaf Scholz waren zum Einschlafen; die berühmte Raute der Kanzlerin Angela Merkel stammt gewiss nicht aus dem Charisma-Inventar von Olivia Fox Cabane. Beim Reden neigte Merkel sich eher leicht nach hinten, so als wolle sie auf Distanz zu ihrem Auditorium gehen. Donald Trump springt seine Zuhörer geradezu an, wirkt dann aber auch wieder fast wie versteinert – als sei er in Kontakt mit höheren Mächten.

Sollen Demokraten von den populistischen Charismatikern lernen? Diese Empfehlung geben derzeit viele. Falsch wäre es sicher nicht. Charisma ist gegenüber gut und böse unempfindlich. George Washington zum Beispiel wäre ein positives Vorbild; Willy Brandt gewiss auch.Gleichwohl: Ein liberal-demokratischer Populismus ist so etwas wie ein Widerspruch in sich. In einem liberalen Rechtsstaat ist zu viel Charisma immer problematisch.

Rainer Hank

14. Oktober 2025

Baby-Mangel

Wie kommen mehr Kinder auf die Welt?

Seit Jahren gehen die Geburtenraten zurück. Nicht nur hierzulande, sondern in der Mehrzahl der Länder der Welt. Die sogenannte natürliche Reproduktionsrate beträgt 2,1 Kindern. Inzwischen liegt in allen entwickelten Industrieländern (mit Ausnahme von Israel) die Fertilitätsrate unter 2,1; »Schlusslicht« ist Südkorea mit 0,73 Kindern je Mutter. Geht es so weiter, wird die Weltbevölkerung in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts schrumpfen.

So einschneidend diese Veränderungen für die Gattung Mensch sind, so verstörend ist es, dass weder über die Ursachen dieser säkularen Entwicklung Klarheit besteht noch darüber, wie man politisch gegensteuern sollte, falls das gewünscht würde. Theoretisch wäre es auch denkbar, dass die Menschheit in Freiheit entscheidet auszusterben. Die Politik hat es bislang jedenfalls nicht vermocht, mit noch so vielen Milliarden Subventionen (Kindergeld, Kindereinrichtungen, bezahlten Erziehungszeiten, Steuernachlass) den Babyrückgang zu stoppen. Das viele Geld ist irgendwo versickert.

Bevor also mit der Gießkanne weitere Milliarden ausgeschüttet werden, sollte die Forschung sich einen Reim darauf machen, warum weniger Kinder auf die Welt kommen. Dazu hat jetzt die Harvard-Ökonomin Claudia Goldin eine spannende These vorgestellt. Goldin, 79 Jahre alt, hat ihr ganzes Leben über die Frauen im Beruf geforscht. Dafür hat sie 2023 den Ökonomie-Nobelpreis erhalten.

Gehen wir mit Frau Goldin die Kandidaten durch, die als Ursache für den Babymangel infrage kommen. Wenig ergiebig ist die häufig gehörte Aussage, in eine schreckliche Welt mit Kriegen (Ukraine, Israel), Neo-Diktatoren (Trump & Co) und menschengemachtem Klimawandel könne man keine Kinder »setzen«. In den sechziger Jahren, als die vielen Boomer auf die Welt kamen, gab es ebenfalls Kriege (Vietnam, Kambodscha), und die Angst vor der atomaren Katastrophe ging um. Ebenfalls wenig ergiebig ist das Argument, es brauche mehr familienfreundliche Maßnahmen. Merkwürdig bloß, dass in Ländern, die das Kinderkriegen stark pampern (Schweden, Finnland, Deutschland) nicht mehr Babys geboren werden als in Ländern mit geringer staatlicher Unterstützung (USA, Südamerika).

Quantitäts-, Qualitätsabwägung

Weiterführend sind ökonomische Kostenerwägungen. Eltern haben begrenzte Ressourcen (Zeit, Geld, Aufmerksamkeit). Sie müssen sich entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen und wie viel sie in jedes einzelne Kind investieren wollen. Mehr Kinder bedeuten weniger Ressourcen pro Kind (weniger Geld für Bildung, Gesundheit, individuelle Förderung). Weniger Kinder bedeuten mehr Ressourcen pro Kind (bessere Ausbildung, mehr elterliche Aufmerksamkeit, höhere Chancen am Arbeitsmarkt). Diese sogenannte Quantitäts-Qualitäts-Abwägung ist eine freie Entscheidung der Eltern. Früher wurden Kinder »gehortet«, weil nicht alle durchkamen und Kinder auch Alterssicherung bedeuten. Heute sollen wenige Kinder in einer teurer gewordenen Welt eine perfekte Umgebung und Erziehung genießen.

Alles entscheidend ist für Claudia Goldin das Missverhältnis zwischen den Wünschen von Frauen und Männern. Das rapide Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahrzehnte habe Frauen völlig neue emanzipative Lebensläufe und Karrierewege eröffnet. Sie sind viel besser ausgebildet als Mütter und Großmütter es waren. Das ermöglicht ein anderes Frauen- und Mütterleben als früher mit mehr Optionen. Anders die Männer. Die sind weiterhin geprägt von traditionellen Rollenbildern: Der Mann bringt das Geld, die Frauen kümmern sich um Haus und Kinder. Doch die Frauen haben kapiert: Kriegen sie Kinder in dieser traditionellen Väterwelt, müssen sie auf Autonomie, Geld und Lebenschancen verzichten.

Das Resultat dieses Missmatches liegt auf der Hand: Solange die Lebensentwürfe derart unterschiedlich sind, gibt es weniger Kinder. Die Konsequenz ist für Frau Goldin auch klar: Soll es wieder mehr Kinder geben, müssen die Männer sich ändern. Je glaubwürdiger die Männer signalisieren, dass sie als Väter genauso sorgend und verlässlich sein werden, umso höher wird die Geburtenrate ausfallen. Denn dann können die Frauen die Früchte ihrer Autonomie ernten und gleichwohl Mütter werden.

Sind also die Männer an allem schuld? Das mag schon sein. Aber sie haben dafür Gründe. Das ist die Gegenthese des Ökonomen John Carney auf der Internetplattform »Breitbart News«. Die gilt als extrem konservativ, was freilich noch nichts über die Qualität der Argumente aussagt. Claudia Goldin sieht nur die Kosten für die Frauen, wenn sie Kinder bekommen: sie müssen auf Teile ihres guten Einkommens verzichten (»child penalty«). Aber wenn die Männer ihr Rollenverständnis ändern und sich mehr um Kinder kümmern, müssen sie doch wohl auch Einkommensnachteile in Kauf nehmen? Es gibt bekanntlich nichts umsonst in einer Welt der Knappheit.

Merkwürdig auch, dass Claudia Goldin das Kümmern um die Kinder auf die Zeit und Aufmerksamkeit kostende Sorge einschränkt, die sogenannte Care-Arbeit. In einer früheren arbeitsteiligen Welt hätte man die Sorge für das Einkommen, das nötig ist, um Kinder aufzuziehen auch unter die Rubrik »Verlässlichkeit« subsumiert. Das ist heute als anti-egalitär verpönt. Doch solange es so ist, dass das Einkommen der Männer im Durchschnitt höher ist als das der Frau, ist es ökonomisch rational, dass die Mütter auf Einkommen für die Kindererziehung verzichten und nicht die Männer.

»Greedy Jobs«

Claudia Goldin selbst ist berühmt geworden mit einer Theorie der »greedy jobs«. Das sind Berufe, die unverhältnismäßig viel Zeit, Verfügbarkeit und Flexibilität fordern – oft auch abends, nachts, am Wochenende oder auf Abruf. Darunter fallen Jobs in Kanzleien, Investmentbanken, Unternehmensberatungen, Management-Positionen oder Ärzte in bestimmten Fächern.

Überwiegend werden diese »gierigen« Berufe auch heute noch von Männern ausgeübt. Doch das ist nicht gottgegeben. Sehr schematisch gesprochen denke ich es mir so: Frauen müssen noch stürmischer in »greedy jobs« dringen: Also Mint-Fächer (Mathe, Natur-, Ingenieurwissenschaften und Management) studieren statt Pädagogik, Psychologie oder Romanistik. Dann haben sie im familiären Verhandlungsdiskurs die besseren Karten gegenüber den Männern.

Wollen allerdings beide, Mann und Frau, ihre »greedy jobs« behalten, wird es schwieriger. Entweder entscheiden sie sich, kinderlos zu bleiben. Oder sie müssen die Kindererziehung weitgehend outsourcen – an bezahlte Nannies, Großeltern oder Ganztageseinrichtungen – und sich selbst auf wenige »Qualitätszeit« als Väter und Mütter konzentrieren.

Solche Verhandlungslösungen wären ein Weg, die Paarbeziehungen fairer zu gestalten und die Gräben zwischen emanzipatorischen und konservativen Lebensentwürfen einzuebnen. Ob es auch ein Weg zu mehr Kindern wäre? Das bezweifle ich.

Rainer Hank

06. Oktober 2025

»Wir schaffen das«

Zehn Jahre danach

Die Karawane der Kaufleute hatte einen weiten Weg über Gaza und entlang der Mittelmeerküste des Sinai hinter sich, bis sie endlich an die Grenzen Ägyptens kam. Auf ihren Kamelen führten sie nicht nur Gummi, Balsam und Harz mit, wie es im biblischen Buch Genesis heißt. Sondern auch Joseph, einen jungen und ungewöhnlich hübschen Sklaven, den seine Brüder aus Eifersucht windelweich geschlagen und in eine Zisterne geworfen hatten. Aus diesem Elend hatten die Kaufleute den jungen Mann befreit.

Schon weit vor der ägyptischen Grenzstadt Zel an der Landenge von Suez war die Karawane auf Bastionen und Wachtürme getroffen, mit denen das reiche Ägypten seine Grenzen schützend beaufsichtigte. »Aber die Reisenden wussten wohl, dass mit der Zurücklegung dieser Stationen nur Vorläufigkeit getan war und die kritteligste Prüfung ihrer Unschuld und Ungefährlichkeit für die Sicherung der Gesittung ihnen noch bevorstand: bei der gewaltigen und unausweichlichen Sperre nämlich, der Herrschermauer, die da aufgerichtet war schon von alters.« So liest man es in Thomas Manns großer Nacherzählung der biblischen Geschichte »Joseph in Ägypten«.

Man muss sich, grob gesagt, das antike Ägypten so vorstellen wie die Vereinigten Staaten vom 18. Jahrhundert an oder Deutschland in der Gegenwart: Als ein Magnet für Migranten aus der ganzen Welt, die aus ökonomischen oder politischen Gründen Sicherheit, Glück und Wohlstand suchten. Entsprechend rigide sind heute und waren damals die Grenzkontrollen. Denn, so heißt es bei Thomas Mann: »Sind wir erst drinnen, so prüft niemand mehr unsere Unschuld, und wir ziehen freihin durch alle Gaue den Strom hinauf, so weit wir wollen.«

Zurück, ihr Sandhasen

»Umkehr« riefen die Mauerwachen über dem Außentor, als die Karawane sich nähert: »Zurück ihr Sandhasen ins Elend! Hier ist kein Durchlass.« Der Grenzbeamte will es genau wissen: »Habt ihr zu essen und könnt so oder so für euch aufkommen, dass ihr nicht dem Staate zur Last fallt oder zu stehlen gezwungen seid?«

Kürzen wir die Erzählung ab, wie es den Ankömmlingen letztlich gelungen ist, ins Land Ägypten eingelassen zu werden. Es ging wie häufig: Man kennt einen, der einen kennt, am besten einen hochgestellten Mann, dessen Name auf die Einwanderungsbehörden Eindruck macht. So kam es dann, was wir aus der Bibel wissen, dass Joseph an Potiphar verkauft wurde, den Obersten der Leibwache des Pharaos, wo er rasch Karriere machte, jedenfalls so lange bis Potiphars Frau sich in den schönen Mann verliebte und, nachdem dieser ihre Avancen nicht erwiderte, ihm, dem Unschuldigen, eine MeToo-Geschichte anhängte, die ihn ins Gefängnis brachte. Daraus wurde Joseph abermals befreit, weil er dem Pharao seinen Traum von den sieben fetten und sieben mageren Jahren als Konjunkturzyklus deutete, den man am besten mit einem keynesianischen Programm finanzpolitisch glätten sollte: Korn sparen in den guten Jahren, staatliche Wohltaten ausweiten in der Krise. Josephs Politik wird zur Blaupause für den »New Deal« des amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt. Eine Karriere wie aus dem Bilderbuch: vom knapp dem Tod entgangenen Sklaven in eines der höchsten Staatsämter, das die antike Welt zu bieten hatte.

Joseph in Ägypten – eine typische Migrantengeschichte? Natürlich nicht. Sondern eine Ausnahme -, aber alles andere als ein Einzelfall. Wenn es gut geht, wird aus Migration eine Win-Win-Geschichte. Das aufnehmende Land profitiert, die Einwanderer profitieren auch. Immerhin rund 64 Prozent derer, die vor zehn Jahren nach Deutschland kamen und bleiben durften, haben »es geschafft« und eine feste Arbeit gefunden.

Immer wieder gibt es märchenhafte Aufstiegsgeschichten vom entrechteten Fremden ganz nach oben in Staat oder Wirtschaft. Ein Weg, den diese Migranten mit Glück, Begabung, Bildung und energischem Durchsetzungswillen geschafft haben. Mir fallen auf die Schnelle ein: Madeleine Albright, 1937 als Marie Jana Körbelová in einer jüdischen Familie in der Tschechoslowakei geboren, 1939 mit den Eltern geflüchtet und in den USA bis zur Außenministerin unter dem Demokraten Bill Clinton aufgestiegen. Oder zuvor Zbigniew Brzezinski und Henry Kissinger, Emigranten aus Polen und Deutschland, Strategen des Kalten Kriegs für US-Präsidenten unterschiedlicher Couleur. Nehmen wir noch, um die Branche zu wechseln, Arnold Schwarzenegger dazu: Aus einem Dorf in der Steiermark in die USA eingewandert, zunächst als Bodybuilder erfolgreich, hat er es zum Filmstar und Gouverneur von Kalifornien gebracht.

Und in Deutschland? Da fällt einem der Grünenpolitiker Cem Özdemir ein, der anatolische Schwabe, dessen Eltern als Gastarbeiter im württembergischen Bad Urach kein Wort deutsch sprachen. Özdemir hat sich hochgearbeitet, wie man so sagt. Wenn er Glück hat, wonach es derzeit nicht aussieht, wird er der erste deutsche Landesvater mit Migrationsbiografie.

Tamara Ashrafnia und Suad Benkredda zum Beispiel

Es gibt auch weniger prominente, aber erst recht beispielhafte Einwanderungs- und Aufstiegskarrieren. Ich nehme zwei jungen Frauen, die es in der Finanzwelt weit gebracht haben.

Tamara Ashrafnia wurde 1989 in Afghanistan geboren. Als die Mudschaheddin an die Macht kamen, flohen die Eltern mit ihren vier Kindern nach Tadschikistan. Als es dort unsicher wurde, zog die Familie weiter nach Moskau. Dann ging es nach Deutschland, über verschiedene Flüchtlingsheime in Schwalbach oder Gelnhausen, nach Frankfurt. Die Mutter arbeitete als Reinigungskraft, der Vater unterhielt einen Kiosk. »Zeitweise schämte ich mich, Flüchtling zu sein und dass meine Mutter putzte«, sagte Ashrafnia kürzlich der FAZ. Sie selbst hat schnell Deutsch gelernt. An der Universität Frankfurt studierte sie Mathematik, arbeitete bei der Fondsgesellschaft DWS und ist inzwischen im Vertrieb des amerikanischen Finanzunternehmens und ETF-Anbieters Blackrock, dem größten Vermögensverwalter der Welt.

Nicht unähnlich verlief der Aufstieg von Suad Benkredda, 45. Sie hat sich als Tochter einer Reinigungskraft und eines Arbeiters in den Vorstand der DZ-Bank, der zweitgrößten deutschen Bank emporgearbeitet, wo sie das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. Ihre Familie hat im Algerienkrieg gegen die Franzosen gekämpft, der Vater war im Widerstand, wurde verletzt und emigrierte über die Türkei nach Deutschland. Sie hat in Deutschland und Frankreich studiert und für Banken in Dubai und London gearbeitet. »Wir wollen offen sein gegenüber allem Neuen.« Das, so hat sie es mir erzählt, war der Leitsatz, den die Eltern den Kindern weitergegeben haben.

Womit wir wieder beim biblischen Joseph wären – von dem es übrigens auch eine Fassung im Koran gibt. Nennen wir seine Geschichte archetypisch für den Aufstieg aus dem Elend durch Migration. Von vielen, die bei diesem Versuch gescheitert sind, haben wir keine Geschichten.

Rainer Hank

06. Oktober 2025

Weg mit dem Weltkulturerbe

Das Gütesiegel stiftet mehr Schaden als Nutzen

Im Jahr 1519 schuf Lucas Cranach der Ältere einen aus drei Flügeln bestehenden Altar für den Naumburger Dom. Reformatorische Bilderstürmer zerstörten den Mittelflügel des Kunstwerks, so dass nur noch die Seitenflügel erhalten blieben. Erst in unseren Tagen (2020 bis 2022) ergänzte der Maler Michael Triegel – ein Künstler der sogenannten Neuen Leipziger Schule – den Mittelteil des Altars, und zwar im Stil des 16. Jahrhunderts, aber alles andere als epigonal.

Triegels Werk ist bei den Besuchern des Doms sehr beliebt: Nicht nur, weil der Künstler den Apostel Petrus mit Baseball-Cap zeigt, sondern weil er eine gelungene Ergänzung zu Cranach geschaffen habe. Ganz anders urteilte die UNESCO, die dem Dom 2018 den begehrten Titel des Weltkulturerbes verliehen hat, insbesondere für seine weltberühmte Stifterfigur, die heilige Uta von Naumburg. Es droht der Entzug des begehrten Titels, was eine Art lokale Katastrophe wäre. Nach langem Hin und Her gilt derzeit folgender Zwischenstand: Triegel kann bleiben, aber nur, wenn er vom Westchor in das Nordquerhaus abgeschoben wird. Denn so, wie er jetzt steht, verbaue er den Blick auf Uta; die »Sichtachse« sei wiederherzustellen.

Was erlaubt sich die UNESCO? Die Kundschaft ist zufrieden, die Kirchengemeinde als Eigentümer ist zufrieden, der Künstler und die meisten Kunstkritiker sind es auch. Aber die für Kultur zuständige Unterorganisation der UNO befiehlt räumliche Umzugsmaßnahmen. Als ob es sich um ein Gottesurteil handele. Denn mit Label-Entzugsdrohungen ist nicht zu spaßen. Das musste Dresden erfahren. Dort wurde der erst kurz zuvor verliehene Titel »Kulturlandschaft Dresdner Elbtal« im Jahr 2019 wieder aberkannt aufgrund des Baus der sogenannten Waldschlößchenbrücke, die laut den UNESCO-Kommissaren den Blick trübt. »Blickachsen« sind offenbar besonders im Blick der UNESCO-Kommissare. Dem Ort Herrnhut in der Oberlausitz, einem Erbe des deutschen Pietismus, könnten jetzt Windräder – besonders hässliche Sichtachsen – den Titel kosten.

Blickachsen schützen?

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten; Windräder finde ich auch nicht hübsch, weil sie die Perspektive verrücken: Großes wird vor ihnen klein. Doch Geschmacksurteile rechtfertigen noch lange nicht autoritäre, undemokratische und den ästhetischen Fortschritt unterbindende (siehe Triegel) Urteile.

Warum lassen wir uns das gefallen? Klar, weil sich die Staaten dem Reglement der UNESCO freiwillig unterworfen haben. Und weil viele Bürgermeister, Landräte und ihre Lobbyorganisationen sich mit dem Titel schmücken und angeben können, was sie für den Schutz des kulturellen Erbes, die Ankurbelung des Tourismus und ihr eigenes Erbe in der Weltkulturgeschichte getan haben.

Aber wie sieht die materielle und immaterielle Kosten-Nutzen-Rechnung des Kulturerbe-Business aus?

Zu den Fakten. Auf der UNESCO-Generalkonferenz in Paris 1972 wurde die »Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt« beschlossen. Geschützt werden sollen »Meisterwerke der menschlichen Schöpfungskraft« und »außergewöhnliche Zeugnisse einer kulturellen Tradition«. Die erste Auszeichnung erhielten der Aachener Dom und die Altstadt von Krakau. Neben dem Weltkulturerbe gibt es auch das Weltnaturerbe. Das Erbe wächst und wächst: Inzwischen sind es 1248 Erbstätten in 170 Ländern. Deutschland steht mit 52 Auszeichnungen auf Platz drei gut da, nach Italien und China. Auch »immaterielles Erbe« wird geschätzt: In Deutschland zum Beispiel die Schützenvereine. Bis ein Titel verliehen wird, treten unzählige Kommissionen, Komitees und Fachbeiräte in Aktion. Kosten der Anerkennung und Eignungsprüfung (»Heritage Impact Assessment«) für eine mittelbedeutsame historische Altstadt werden auf eine halbe Million Euro geschätzt; eine grenzüberschreitende Kulturlandschaft durchzuboxen summiert sich auf mehrere Millionen.

Die Inflationierung des Erbes – demnächst sind die bayerischen Märchenschlösser Ludwigs II. dran – wundert nicht: Der Titel verspricht Touristen aus aller Welt, die mit ihrer Bucket-Liste die Erbstätten abgrasen und ihre Liebsten auf Insta mit denkmalgarnierten Selfies versorgen. Davon profitieren Hotels, Restaurants, Parkhäuser und Museen. Aber haben Neuschwanstein, Venedig, Dubrovnik oder Pompei den Titel überhaupt nötig? Oder trägt er nicht zusätzlich zum »Overtourism« bei? Dies scheint auch die UNESCO zu befürchten, wenn sie neuerdings als Bedingung für die Anerkennung eine »Besucherleitstrategie« von den Betreibern der Stätten verlangt.

Overtourism wird durch das Siegel gezüchtet

Ökonomisch gesprochen müsste man sagen: Das UNESCO-Label wirkt als Markenschutzrecht, bietet eine Monopolrente und muss deren selbst erzeugten Folgen planwirtschaftlich regulieren (»Besucherleitstrategie«). Die Monopolrenten wurden nicht mit eigener Leistung erworben, sondern verdanken sich der historischen Einmaligkeit. So gesehen käme auch noch eine ungerechte Ungleichbehandlung dazu: Nicht jede Stadt hat einen Kölner Dom, Castrop-Rauxel hat lediglich eine Stadthalle aus den siebziger Jahren.

Dem »objektiven« Urteil der Titelverleiher kann von den Aspiranten nachgeholfen werden. Bruno Frey, ein Schweizer Ökonom, hat 2013 in einer empirischen Studie nachgezählt und siehe da: Europa ist völlig überrepräsentiert. Wohlhabende Staaten haben Vorteile. Sogenanntes Rent-Seeking, finanzstarke Lobbyarbeit, um »ihre« Stätten durchzubringen, zahlt sich aus. Das ist nicht nur ungerecht im globalen Titelkampf, sondern auch unter der Perspektive der Opportunitätskosten: Das viele Geld könnte besser eingesetzt werden – zum Beispiel durch Aufträge an zeitgenössische Künstler oder um innovative Tourismuskonzepte zu erstellen.

Unterm Strich überwiegen für mich die Nachteile: Der Titel wirkt strukturkonservativ, verhindert oder erschwert ästhetischen, städtebaulichen oder wirtschaftlichen Fortschritt, verstärkt Overtourism, ignoriert paternalistisch-autoritär basisdemokratisch mehrheitliche Meinungsbildung, kostet aber viel Geld, das in der Regel das Geld der Steuerzahler ist, die man dafür nicht um ihre Zustimmung gefragt hat.

Aus meiner Sicht könnte man das ganze UNESCO-Welterbe-Business ersatzlos streichen. Das wäre ein schöner Beitrag zum Bürokratie-Abbau. Die arbeitslosen Komitees und Beraterfachausschüsse müssten sich nach einer sinnvollen Tätigkeit umsehen. Die Kommunalpolitiker wären freier, ihre Stadt nach sachlichen und nicht nach Blickachsen-Vorgaben weiterzuentwickeln. Das »kulturelle Erbe« nähme keinen Schaden. Oder vorsichtiger gesagt: Es nähme nicht weniger Schaden als es auch trotz des Titels da und dort der Fall ist. Wer es nicht glaubt, soll sich den Verfall des Mittelrheintals anschauen – Weltkulturerbe seit 2002 und seither in der Dauerkrise: Investitionen bleiben aus, Menschen wandern ab.

Rainer Hank