Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht

15. Dezember 2025Folterwerkzeuge

15. Februar 2023

Ein Lob der Großmütter

Sie halten den Laden am Laufen

Der spätere Nachtmittag ist die Zeit der Großmütter. Das sagt der Blick aus meinem Fenster. So gegen 16 Uhr kommen die Kinder zurück aus der Kita – an der Hand der Oma. Die Eltern – in unserer Wohngegend sind das Zentralbankerinnen, Anwälte, Industriemanager – sind um diese Zeit noch bei der Arbeit.

Die fast flächendeckende Versorgung mit Kinderbetreuungsplätzen macht die Großeltern keinesfalls überflüssig. Die decken die Randzeiten ab, sind zur Stelle, wenn eines der Enkelkinder krank ist oder beide Eltern auf Dienstreise außer Landes. Ohne Oma und Opa läuft hierzulande gar nichts.

Seit Jahren hören wir, meist mit zivilisationsskeptischem Unterton, die Großfamilie sei tot. Der Allerweltsatz zitiert die Idylle irgendeiner Vorzeit, wo drei oder mehr Generationen unter einem gemeinsamem Dach gelebt haben. Ob es je so war, sei dahingestellt. Meine Großeltern sind in den späten fünfziger Jahren in ein kleineres Häuschen auf der gegenüberliegenden Straßenseite gezogen, nachdem einer der Söhne mit seiner Familie den Handwerksbetrieb des Opas samt Elternhaus übernommen hatte.

So ähnlich ist das überraschenderweise heute immer noch. Die Großeltern wohnen in erreichbarer Nähe, können also die Enkeldienste ohne größeren Aufwand übernehmen. Eine meiner vitalen Großmutterfreundinnen, wohnhaft im Rheinland, hat sich jetzt in Berlin in der Nähe ihrer Enkelbuben eine kleine Zweitwohnung genommen. Sie behält ihre Unabhängigkeit, geht der jungen Familie (beide sind Architekten und seit kurzem selbständig) nicht auf die Nerven, ist aber zur Stelle, wenn sie gebraucht wird. Und wenn nicht, geht sie ins Museum.

Vor längerer Zeit habe ich in dieser Kolumne ein Lob der Hausfrau geschrieben. Dafür bin ich von allem emanzipierten Zeitgenossinnen (m/w/d) als stockkonservativer Knochen abgeschrieben worden. Seither habe ich die Finger von Familienthemen gelassen. Doch nun ist es Zeit für ein Lob der Großeltern. Die empirische Datenbasis verdanke ich dem britischen »Economist«, der vor ein paar Wochen das »Zeitalter der Großmutter« (»Granny nannying«) ausgerufen hat und erstaunt feststellte, dass das bislang noch niemandem aufgefallen ist.

Wachsendes Granny-Angebot

Aber erst einmal zu den sozioökonomischen Daten. Die Alterung der Gesellschaft führt quasi auf natürliche Weise dazu, dass das Großelternangebot seit Jahren wächst. Die Lebenserwartung weltweit hat sich seit 1960 von 51 auf 62 Jahre verlängert. Viele Rentner sind topfit. Weltweit gibt es inzwischen 1,5 Milliarden Großeltern, 1960 waren es noch 500 Millionen. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung ist von 17 auf 20 Prozent angewachsen. Schätzungen erwarten, dass die Großelternschaft im Jahr auf 2,1 Milliarden (22 Prozent) anwachsen wird.

Dem Angebot an Großeltern korrespondiert zahlenmäßig ein Rückgang der Nachfrage, es weniger Babys gibt. Im genannten Zeitraum seit 1960 fiel die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Mutter zur Welt bringt, von fünf auf 2,4 (ebenfalls weltweit). Daraus lässt sich eine Großeltern/Baby-Quote errechnen. Das ist die Zahl der Omas und Opas, die auf ein Enkelkind kommt, woraus man zugleich auf eine zunehmende Betreuungs- oder Aufmerksamkeitsintensität für die Enkel schließen kann. Diese Quote – präzise: Großeltern bezogen auf Kinder unter 15 Jahren – stieg seit 1960 von 0,46 auf heute 0,8.

Im internationalen Vergleich sind die Kinder betreuenden Großeltern unterschiedlich verteilt. Während in Belgien über 60 Prozent der Großmütter sagen, sie betreuten regelmäßig ihre Enkel, sind es in Bulgarien knapp 30 Prozent. In Frankreich oder Israel, Ländern mit angeblich flächendeckender staatlicher Kinderbetreuung, muss jede zweite Oma regelmäßig ran. Wer hätte das gedacht!

Angela Merkel hat während der Corona-Pandemie jene Mitbürger gefeiert, »die den Laden am Laufen halten«. Sie nannte die Kassiererinnen an den Supermarktkassen als Beispiel. Generell und ohne Übertreibung lässt sich sagen, dass es die Großmütter sind, die unsere Gesellschaft und Wirtschaft am Laufen halten. Ohne sie liefe deutlich weniger. Vor allem wären ohne sie deutlich weniger junge Mütter erwerbstätig. Der »Economist« zitiert eine Untersuchung der Washington University, wonach die Berufstätigkeit für verheiratete Frauen mit kleinen Kindern um bis zu zehn Prozentpunkte zunimmt, wenn eine Großmutter im Umkreis von 25 Kilometern lebt. 25 Kilometer sind in den USA bekanntlich noch Nachbarschaft. Vergleichbare Untersuchungen gibt es für Deutschland (noch) nicht. Gesichert scheint aber zu sein, dass die Teilzeit-Großelternbetreuung den Kindern lebenslang guttut. Unklar ist allenfalls, ob die sprichwörtlich weniger strengen Omas und Opas auch dazu beitragen, dass Kinder heute dicker sind als früher.

Und was ist mit den Großvätern?

Und was ist nun mit den Großvätern? Sie lassen sich weniger in die Betreuungspflicht nehmen als die Großmütter. Ob sie sich fein raushalten oder ob die Großmütter ihnen die Enkel vorsorglich lieber nicht anvertrauen, harrt noch der Aufklärung. Gleichmäßig scheint der Enkelbetreuungsjob jedenfalls nicht verteilt zu sein, obwohl mir gesprächsweise auch einige Vorzeige-Opas im Dauereinsatz angepriesen wurden. Ein Fall von Verteilungsungerechtigkeit? Die Omaemanzipation hat noch viel zu tun.

Aber immerhin: Indirekt sind auch die Opas nützlich. Eine Untersuchung des »Max-Planck-Instituts für demographische Forschung« in Rostock hat herausgefunden: Ein Jahr nachdem Großväter in Deutschland in Frührente gehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder, also die Elterngeneration, ein zweites Kind bekommen um 17 Prozentpunkte. So sind also auch die Opas daran beteiligt, dass die Fertilitätsrate hierzulande nicht noch weiter absackt. Der Renteneintritt der Großväter habe sogar größeren Einfluss auf die Familienplanung der Elterngeneration als der Renteneintritt der Großmütter, sagen die Max-Planck-Forscher – freilich bloß deshalb, weil die Großmütter häufig Teilzeit arbeiten und schon vor der fälschlich Ruhestand genannten Lebensphase viel Zeit für die Betreuung der Enkel aufbringen.Wie kommt es, dass über die gesellschaftliche Leistung der Großmütter für den sozialen Zusammenhang im Land öffentlich kaum geredet und geforscht wird? Diese Leistungen gibt es sozusagen frei Haus. Die Großeltern verlangen kein Enkelbetreuungsgeld vom Staat, was die Schuldenquote des Finanzministers schont. Sie beschweren sich generell nicht (oder nur selten). Als ob Familienpolitik, Vereinbarkeitskonzepte oder Arbeitsmarktpartizipation immer nur vom Staat initiiert und bezahlt werden müssten! Die Politik ist hier gerade einmal nicht gefordert. Sie müsste lediglich gelegentlich die Leistung dieser Großeltern loben und preisen.

Rainer Hank

01. Februar 2023

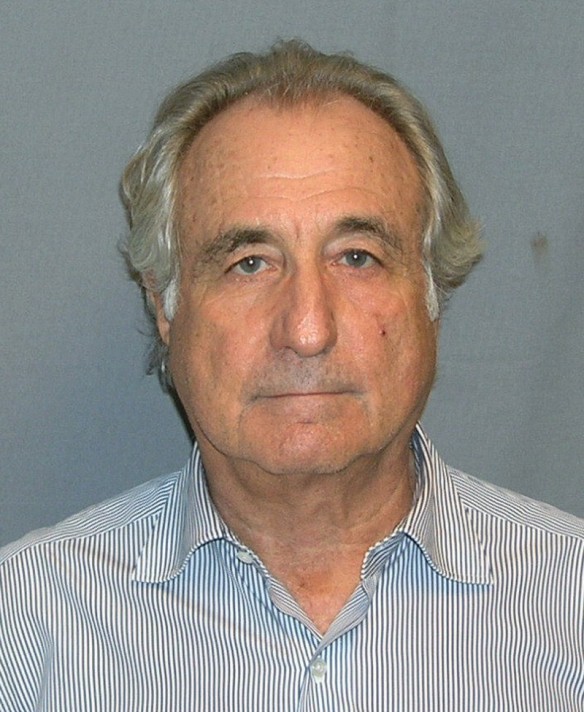

Bernie Madoff und die Gier

Anmerkungen zu einer neuen Netflix-Serie

Auf Netflix gibt es seit kurzem eine vierstündige Dokumentation – so etwas heißt heute »Miniserie« – über den Fall Bernie Madoff. Sie erinnern sich: Das ist jener Betrüger, der über fünfzehn Jahre gutgläubige Anleger um insgesamt 65 Milliarden Dollar geprellt hat und dafür zu 150 Jahren Haft verurteilt wurde. Davon hat Madoff elf Jahre verbüßt. Dann starb er im Jahr 2021 im Alter von 82. Madoff gilt als der größte Finanzbetrüger in der Geschichte. Rund 300 Anwaltskanzleien mit 45 000 Anwälten waren mit dem Fall befasst.

Das Netflix-Format nennt sich »True Crime Doku«. »True Crime Dokus«, so lerne ich als Novize, sind zu unterscheiden von »Doku Fiction«, wo die Filmemacher die Leerstellen mit ihrer Fantasie ausmalen. Im True Crime über Madoff kommen Zeitzeugen, Opfer, Whistleblower, Angestellte und mögliche Komplizen zu Wort. Was die Zeugen erzählen, wird in Filmszenen mit Schauspielern nachgestellt, »Reenactment« genannt. Als Zuschauer soll man den Eindruck gewinnen, dem Verbrecher ganz nah zu sein – was in der Wirklichkeit bekanntlich eher selten vorkommt.

Etwas reißerisch ist der Titel »Das Monster der Wall Street«. Das soll wohl an Martin Scorseses Erfolgsfilm »The Wolf of Wall Street« anknüpfen. Dabei ist »Monster« ziemlich daneben. Alle, die Madoff kannten, erinnern ihn als ganz normalen netten Mann aus der Nachbarschaft. Ihn als »finanziellen Serienkiller« zu bezeichnen, ist weniger schief: Er hat die Existenz vieler Sparer vernichtet, ohne jegliche Empathie für deren Schicksal.

Wie wird einer zum Betrüger? Niemand kommt als Verbrecher zur Welt. Ist Madoff allein der Schurke, alle anderen sind Opfer? Oder braucht der Schurke Mitwisser, gar Mittäter, um Erfolg zu haben? Die Netflix-Doku legt diesen Verdacht nahe.

Ein Besuch im Gefängnis

Das großartige FAZ-Archiv schickt mir eine Reportage zweier Journalisten der Financial Times (FT), die im Jahr 2011, drei Jahre nachdem Madoffs Schwindel aufgeflogen war, die Chance erhielten, den Betrüger im Gefängnis FCI Butner, »mittlere Sicherheitsstufe«, zwei Stunden lang zu interviewen. Alle Fragen an Häftling 617272–054 waren zugelassen. Der diensthabende Wachmann wäre nur eingeschritten, wenn es zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre.

Das Glaubwürdigkeitsproblem aller Betrüger steckt im alten Kinderreim: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Die beiden Reporter gehen von der Möglichkeit aus, Madoff könne zumindest »seine« Wahrheit sagen jetzt, wo er nichts mehr zu verlieren hat.

Seine Geschichte geht so: Geboren 1938 als Sohn eines jüdischen Mittelschichtpaares in Queens. Der Vater hatte ein Sportgeschäft, das Pleite ging als Madoff ein junger Mann war. Seine spätere Frau Ruth lernt er in der Schule kennen; sie war 17 Jahre alt. Madoff träumte von einer Karriere an Wall Street, fürchtete indes, einer wie er, ohne Bildung und Vermögen, habe keine Chance.

Es kam anders. Aus einem kleinen Broker-Office in den Räumen seines Schwiegervaters wurde ein erfolgreicher Börsenhandel, der früh Computer einsetzte, was die Branche damals ablehnte. Schon in den sechziger Jahren gewann Madoff vier prominente jüdische Kunden, die sein Schicksal werden sollten: Jeffrey Picower und Stanley Chais, zwei reiche New Yorker Investoren. Norman Levy, ein Immobilienmanager, und Carl Shapiro, ein erfolgreicher Kleiderfabrikant aus Boston. Madoff versprach ihnen legale Wege einer langfristigen Geldanlage mit dem Ziel, die konfiskatorisch hohen Steuern in den 70er und 80er Jahren zu unterlaufen.

Das ging gut bis zum – heute nahezu vergessenen – großen Börsencrash im Oktober 1987. Die vier Großkunden wurden nervös, wollten ihr Geld zurück, zumal die Steuersätze inzwischen weniger drückten. Da Madoff ihr Geld langfristig angelegt und mit Gegenwetten europäischer Anleger gehedget hatte, war er nicht flüssig. Ob Madoff selbst oder einer seiner vier mächtigen Freunde (»too big to fire«) oder alle zusammen auf die Idee kamen, das Geld neuer Kunden zu nehmen, um damit die Ansprüche der Vierergruppe zu bedienen, bleibt offen. Doch das Ponzi-Scheme (»Schneeballsystem«) war in der Welt, ursprünglich nicht als kriminelle Strategie geplant, sondern zur Überbrückung, bis das langfristige Kapital frei würde.

Bei Ebbe sieht man, wer nackt ist

Von jetzt an nahm die kriminelle Energie ihren Lauf. Weil Madoff die hohen Renditeerwartungen seiner neuen Klienten nicht dauerhaft mit seiner legalen Anlagestrategie erfüllen konnte, legte er das Geld gar nicht mehr am Kapitalmarkt an, sondern gaukelte ihnen dies lediglich vor. Solange er mehr Einnahmen hatte als Auszahlungen funktionierte das simple System. Frisches Geld kam lange rein, weil Madoff eine höhere Verzinsung als der Kapitalmarkt bot, zwar nicht exorbitant (10 Prozent), aber stetig und ohne Verlustrisiko.

So etwas weckt die Gier, auch wenn rein logisch risikofreie Gewinne in einer Marktwirtschaft nicht möglich sind. Die besten Adressen (Deutsche Bank, Credit Suisse, Liliane Bettencourt von L›Oréal) klopften bei Madoff an. Er machte sich rar, willigte am Ende scheinbar widerwillig ein, das Geld zu nehmen. Wenn gerade mal kein Geld zur Auszahlung da war, half Großkunde Picower aus, nicht uneigennützig. Die amerikanische Börsenaufsicht SEC stellte Madoff einen Persilschein aus – angesichts seiner Reputation könne er kein Betrüger sein, hieß es. Reputation kann täuschen!

Das ging gut bis zur großen Finanzkrise 2008, als alle auf einmal ihr Geld zurückhaben wollten. »Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer nackt ist«, sagte damals Warren Buffet. Madoff ging in die Knie, wurde verhaftet. Einer der beiden Söhne nahm sich das Leben. Ehefrau Ruth grämte sich entsetzlich.

Die FT-Journalisten verlassen das Gefängnis mit dem Gefühl, nicht zu wissen, wo die Wahrheit endet und die Lügen beginnen. Gewiss scheint mir: Der Übergang vom braven Mann zum Verbrecher geht schleichend. Irgendwann gibt es einen Point of no return. Das Hollywood-Narrativ des wahren Lebens braucht einen einzigen Schurken, dabei spricht vieles dafür, dass es Mittäter gab. Denen fiel es mit Hilfe bester Anwälte leicht, sich als Unschuldslämmer auszugeben. Bis auf Madoffs »Finanzminister« Frank diPascali kam soweit ich sehe niemand hinter Gitter.

Um Kunden zu gewinnen, die ihm ihr Geld anvertrauten, brauchte Madoff keine Tricks. Das erledigt die Gier von allein – wider alle Logik. Wäre so etwas heute wieder möglich? Na klar. Ich erinnere an Sam Bankman-Fried, den Gründer der inzwischen insolventen Kryptowährungshandelsfirma Alameda Research. Mitte Dezember 2022 wurde er wegen Verdachts auf Betrug und Geldwäsche auf den Bahamas festgenommen. Jetzt wartet er auf seinen Prozess.

Rainer Hank

01. Februar 2023

Russland führt Krieg mit unseren Euros

Die Sanktionen waren nur halbherzig

Seit fast einem Jahr führt Putin nun schon seinen grausamen Krieg in der Ukraine. Ein Ende ist nicht zu sehen. Weder die militärische Unterstützung der Ukraine aus dem Westen noch die wirtschaftlichen Sanktionen haben Russland in die Knie gezwungen.

Was lief schief? Beschränken wir uns auf die ökonomischen Sanktionen. Ist dieses Kriegsjahr ein Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Druck nicht wirkt und die Loyalitäten zwischen dem Diktator und seinem Volk noch verstärken? Dieses verführerische Argument teilen viele. Hätten sie recht, wären Sanktionen nicht nur wirkungslos, sondern sogar schädlich: Sie konnten Putin nichts anhaben, haben aber den Westen geschwächt.

Doch die Sanktionsgegner haben Unrecht. Dazu empfehle ich ein Webcast vom Jahrestreffen der »American Economic Association« (AEA), das vor knapp zwei Wochen in New Orleans stattfand. Dort gibt es einen in seiner nüchternen Klarheit erschütternden Vortrag des russisch-amerikanischen Ökonomen Oleg Itskhoki zu den Wirtschaftssanktionen. Seine Bilanz: Sanktionen wirken, wenn man es richtig macht. Doch der Westen hat es falsch gemacht und dafür gesorgt, dass der russische Diktator mit Euros und Dollars seinen völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine finanzieren konnte. Wenn man es ethisch bewertet, kommt eine unappetitliche Doppelmoral ans Licht. Die rhetorische und (ungenügend militärische) Unterstützung der Ukraine wird konterkariert durch die finanzielle Unterstützung Russlands durch den Westen. Itskhoki überlässt die moralische Bewertung seinen Zuhörern und argumentiert ökonomisch.

Wer ist Oleg Itskhoki? 1983 in Moskau geboren, absolvierte er ein Wirtschaftsstudium an der dortigen Lomonossow Universität, promovierte anschließend in Harvard und ist inzwischen Professor an der University of California in Los Angeles (UCLA). Der Internationale Währungsfonds IWF zählt ihn zu den wichtigsten 25 Ökonomen unter 45 Jahren – weltweit.

Gas und Öl füllen Putins Staatskasse

Ich referiere Itskhokis Analyse: Tatsächlich fiel Russland 2022 in eine Rezession, die freilich mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um drei bis vier Prozent relativ milde verlief – im Westen hatte man auf minus zehn Prozent oder mehr gesetzt. Auch die Arbeitslosigkeit in Russland nahm nur unerheblich auf 3,5 Prozent zu. Dass gleichwohl die russische Bevölkerung Wohlstandsverluste hinnehmen musste, spiegelt sich in einer Inflationsrate von zwölf Prozent und einer Einschränkung des täglichen Konsums.

Dass sich die Erwartungen auf eine durchschlagende Wirkung der Sanktionen nicht erfüllt haben, liegt daran, dass lediglich Putins Importe boykottiert wurden, seine Exporte aber nicht weiterliefen. So brach zwar die russische Auto- und Elektroindustrie zusammen, aber eben nicht der Export von Öl und Gas. Im Gegenteil: Während vor dem Krieg 40 Prozent des Staatshaushalts von Öl- und Gas-Einnahmen gespeist wurden, waren es im Jahr 2022 60 Prozent, was zugleich zu einem Rekordüberschuss in der Handelsbilanz führte und den Rubel stabilisierte. Obwohl der Westen geringere Mengen von Gas und Öl abnahm, konnten die Rekordpreise diesen Rückgang kompensieren. Zusätzlich profitierte Russland von gestiegenen Gas- und vor allem Ölexporten nach China, Indien und in die Türkei.Itskhokis bedrückendes Fazit: Importsanktionen ohne gleichzeitige Exportsanktionen nehmen dem Wirtschaftskrieg seine Schlagkraft: »Jeder Euro der russischen Exporteinnahmen zählt: er fließt direkt in die russische Kriegskasse.« Besser wäre es gewesen, direkt nach Kriegsbeginn im vergangenen Februar Russland kein Gast und Öl abzukaufen. Diesen Vorschlag gab es. Itskhoki selbst hatte zusammen mit seinem am SciencePo in Paris lehrenden Kollegen Sergej Gurjev schon im März 2022 für ein sofortiges Öl- und Gasembargo plädiert. Berechnungen deutscher Wirtschaftswissenschaftler – darunter Rüdiger Bachmann, Moritz Schularick und Christian Bayer – hatten dargelegt, dass ein Embargo für die deutsche Wirtschaft schmerzhaft, aber verkraftbar wäre und mutmaßlich zu einem Einbruch des Wachstums wischen 0,5 und drei Prozent führen würde. Das wäre deutlich weniger gewesen als der Einbruch in Corona-Zeiten, den Deutschland bekanntlich auch weggesteckt hat.

Die Ökonomen fanden kein Gehör. Kanzler Scholz kanzelte die Vorschläge als unverantwortliches Geschwätz dummer Jungs ab, die »irgendwelche mathematische Modelle zusammenrechnen, die dann nicht funktionieren«. Die Ablehnung des Embargos wurde zum Dogma der Ampel. Dies wiederum war weniger ein eigenständiges ökonomischen Urteil der schwarz-rot-gelben Koalitionär als vielmehr Frucht des massiven Trommelfeuers eines Lobbyisten-Kartells aus Unternehmen und Gewerkschaften. Eine abrupte Unterbrechung russischer Gaslieferungen würde »mit hoher Wahrscheinlichkeit eine tiefe Rezession verursachen«, drohte der Chefökonom der deutschen Gewerkschaften, Sebastian Dullien, im März. Michael Hüther, Direktor des arbeitgeberfinanzierten »Instituts der Deutschen Wirtschaft«, wischte die Embargo-Frage bei einer Kabinettsklausur in Schloss Meseberg sinngemäß mit dem Satz vom Tisch, da könne man sich auch gleich selbst ins Knie schießen. Den Rest des Trommelfeuers besorgte der Vorstandsvorsitzende der BASF, Martin Brudermüller: Die Angst vor Deindustrialisierung und Massenarbeitslosigkeit wurde zum Menetekel. Gleichzeitig verstrickte sich die BASF über ihre Mehrheitsbeteiligung am Joint Venture Wintershall Dea immer mehr in Putins Kriegsmaschinerie.

Der Lohne der Substitutionselastizität

Und wie ist es gekommen? Deutschland verzeichnete im Jahr 2022 mit 1,9 Prozent ein moderates Wirtschaftswachstum, von dem in den Lobby-Flugblättern nicht die Rede war. Nicht die Rede war auch von den nicht zuletzt durch die Inflation gespeisten Rekordgewinnen der deutschen Industrie, so auch bei der BASF. Und das, obwohl Russland selbst im Herbst die Gasflüsse nach Westen gestoppt hatte, während zugleich Europa sich in atemberaubendem Tempo durch den Bau von LNG-Terminals und die Erfindung anderer Substitutionswege von russischer Energie (zuletzt auch vom Öl) unabhängig zu machen wusste. Inzwischen liegt der Gaspreis wieder auf Vorkriegsniveau. Goldman Sachs, die amerikanische Investmentbank, prognostiziert für das Jahr 2023 überhaupt keine Rezession mehr im Euroraum.

Die Bilanz nach einem Jahr Krieg: Die deutsche Wirtschaftslobby war erfolgreich – und hat sich blamiert. Auf unabhängige Forscher zu hören, wäre ökonomisch und moralisch klüger als einzuknicken. Ein Embargo hätte den ökonomischen Druck auf Putin wesentlich erhöht; die Solidaritätszumutung für die deutsche Bevölkerung wäre bewältigbar gewesen.

Rainer Hank

17. Januar 2023

Von wegen freie Fahrt

Das Maut-System in Europa ist eine Katastrophe

Sie wolle einen »Turbo zünden« bei der Infrastruktur, hat die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zum Auftakt einer Klausurtagung ihrer Partei verkündet. Die Digitalisierung hierzulande werde einen »Boost« erleben, trompetet Frau Esken in das neue Jahr hinein.

Donnerwetter, so viel sprachliche Power hätten wir unserer Landsmännin (sagt man das noch?) aus dem verschlafenen Pforzheim gar nicht zugetraut. Zumeist sind es die sprachlich schiefen Bilder, die hängen bleiben. Die korrekten gehen glatt runter. Beim Turbo, so habe ich nachgelesen, handelt es sich um eine Abgasturbine zur Leistungssteigerung von Kolbenmotoren, also etwas, was spätestens nach dem Ende des Verbrenners im Jahr 2035 auf die Müllhalde des Fortschritts kommt. Ein E-Motor braucht keinen Kolben, was, nebenbei, ein Problem für den Autozulieferer Mahle ist.

Aber immerhin zum Digitalisierungs-Boostern eignet sich der Turbo auch künftig noch. Verheerende Netzqualität, Defizite beim schnellen Glasfaserkabel: Es ist seit Jahren beschämend, was sich hierzulande abspielt. Auf dem gerade wieder aktualisierten EU-Digitalisierungsranking DESI (»Digital Economy and Society Index«) rangiert unser Industrieland abgeschlagen auf Platz 13. Die führenden Ränge werden von Finnland, Dänemark, den Niederlanden und Schweden belegt.

Italien steht bei DESI auf Platz 18. Was das Internet betrifft, können wir die schlechte Einordnung aufgrund gerade aufgefrischter subjektiver Eindrücke nicht nachvollziehen. Die Bergwelt oberhalb Bozens, wo wir die Jahreswende verbrachten, erschien uns im Vergleich mit dem Westerwald ein wahres WLAN-Paradies. Die örtliche Tageszeitung »Dolomiten« wusste zu berichten, der Ausbau des Glasfasernetzes auf dem Ritten, einem bis zu 2300 Meter hohen Bergrücken, sei nahezu abgeschlossen. Da schau her, Frau Esken.

Im Dickicht der Maut-Automaten

Im Verlauf der Rückfahrt von unseren Winterferien erhielt unsere Begeisterung dann einen Dämpfer. Da tingelt man von Mauthäuschen zu Mauthäuschen, ungefähr so wie das bei den Alpenüberquerungen zu Zeiten von Johann Wolfgang von Goethe oder Johann Gottfried Seume im 18. Jahrhundert in der Postkutsche auch schon üblich gewesen sein muss. Reisen für Leute mit viel Zeit eben oder solchen, denen der Therapeut ein Entschleunigungsprogramm verordnet hat. Bei mir hat das Maut-Chaos den Kreislauf in gefährliche Wallung und die Nerven der Beifahrerin unter Strom gesetzt. Der Ärger bezieht sich nicht nur auf die italienischen, sondern auch auf die österreichischen Autobahnen.

Das muss ich jetzt etwas detaillierter erzählen.

Das Elend nahm seinen Lauf bei Sterzing auf der Brennerautobahn vor der Mautstation. Es geht um circa zehn Euro, die zwischen Bozen und der Staatsgrenze fällig werden. Warum man dafür – und es war nicht der Hauptrückreisetag – gut dreißig Minuten anstehen muss, verstehen die Götter. Wir Menschen verstehen es erst, wenn wir unser Münzgeld klick für klack dem Automaten in den ausgefahrenen Schlund stecken, weil der die Annahme unserer Visa-Card ohne Angabe von Gründen verweigert hatte. Die Apparate sehen so aus, als stünden sie seit den Zeiten unsere Adria-Fahrten in der Kindheit dort. Falsch, damals musste man noch in Lire zahlen mit metergroßen Geldscheinen. Und es saßen echte Menschen in den Häuschen.

Dann galt es eine Vignette für Österreich zu kaufen. Das sollte man ernst nehmen: Zuwiderhandlungen werden mit 120 Euro geahndet; ich habe das selbst einmal erlitten. Unser Rückfahrtag war der elfte Ferientag, die Österreich-Vignette hat eine Willkür-Laufzeit von zehn Tagen, weswegen ein abermaliger Zehnerblock vom Brenner bis kurz hinter Innsbruck zu erstehen war. Üblicherweise gibt es diese im Volksmund »Pickerl« genannten roten Dinger an den italienischen Tankstellen. Doch dieses Mal Fehlanzeige – ohne Angabe von Gründen. Eine Kassiererin klärt uns auf: »Die Italiener« hätten verbotenerweise die Vignetten mit einem Aufschlag auf den amtlichen Preis verkauft, weshalb ihnen die österreichischen Stellen die Lizenz entzogen hätten. Ich kann »die Italiener« verstehen. Warum sollen sie kostenlos Amtshilfe für die österreichischen Staatssautobahnen leisten, lediglich gekoppelt an die vage Aussicht, dass die Kunden vielleicht noch einen Espresso nebst Baccio konsumieren. Das Nachsehen hat der deutsche Transittourist.

Stau nervt

Ich erspare Ihnen die weiteren Ärger-Geschichten: wie ich auf dem Weg Richtung Innsbruck die Autobahn vor einem Unfall verlassen musste und bei der Ausfahrt und späteren Auffahrt abermals die Bekanntschaft mit zwei maroden, dieses Mal österreichischen Maut-Automaten machte (es ging um Kleinbeträge für die Brennermaut, die zusätzlich zur Vignette abgezockt wird). Allein die steinzeitliche Infrastruktur der Straßengebührenerhebung in Italien und Österreich hat unsere Rückreise um 90 Minuten verlängert – gemessen an den von Google-Maps errechneten sieben Stunden zwischen Bozen und Frankfurt.

Jedenfalls fiel mit jetzt wieder eine zentrale Erkenntnis der ökonomischen Glücksforschung (oder besser Unglücksforschung) ein: Warten nervt! Nichts macht Menschen so unzufrieden wie ein ausgewachsener Stau.

Selbst schuld, werden die neunmal Klugen sagen. Geht doch alles im Internet. Stichwort »Videomaut«. Das gibt es in der Tat, wie wir schon unterwegs recherchiert haben, ist aber nicht nur ziemlich unübersichtlich für die unterschiedlich anfallenden Gebühren, sondern auch unverschämt teurer: Statt 9 Euro 90 für zehn Tage Österreich muss man im Netz wahlweise 18 Euro 90 oder 19 Euro 80 (»easymaut.at«) bezahlen. Die Extra-Brennermaut hätte digital obendrein einen Last-Minute-Aufschlag gekostet. Von wegen im Netz ist alles einfacher und günstiger!

Wozu haben wir eigentlich die EU? Im Harmonisieren sind sie in Brüssel doch sonst Weltmeister. Ich bin ein großer Freund streckenabhängiger Maut. Ein mobiles Europa stelle ich mir ungefähr so vor: Eine Kamera auf den gebührenpflichtigen Autobahnen Europas erfasst mein Nummernschild. Zu meinem Kennzeichen habe ich meine Kontonummer hinterlegt. Das Mautsystem registriert, wann ich auf die Autobahn auffahre und wann ich sie wieder verlasse, es kennt die unterschiedlichen Tarife in Italien, Österreich, Frankreich und gerne auch Deutschland (gell, Herr Scheuer). Alle Mauthäuschen werden abgebaut. Freie Fahrt für freie Europäer. Die Rechnung sehe ich anschließend auf meiner Maut-App; der Preis wird von meinem Bankkonto abgebucht. Das Bahnfahren in Europa könnte man bei dieser Gelegenheit auf dieselbe Weise europaweit vereinfachen. Die Datenschutzprobleme überlasse ich den Datenschützern.

Sind das jetzt alles nur naive Fantasien eines IT-Laien?

Rainer Hank

10. Januar 2023

Habecks Liebling

Mariana Mazzucato oder: Warum ein unternehmerischer Staat scheitern muss

Der Staat muss der Wirtschaft die Richtung weisen. Das ist die zentrale Botschaft der italoamerikanischen Ökonomin Mariana Mazzucato: Im Kampf gegen die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, vor allem gegen den Klimawandel, sei der Markt überfordert, sagt sie. Den Unternehmen fehle der gute Wille, die richtigen Anreize und die Übersicht, das dringend Gebotene zu unternehmen. Deshalb müsse der Staat ran. Er soll sich vom Nachtwächterstaat, der lediglich den Rahmen setzt, zum »unternehmerischen Staat« häuten, der gesellschaftliche Werte generiert, aktiv in Märkte eingreift und privatwirtschaftliche Entscheidungen lenkt.

Mit dieser Mission im Gepäck tourt Mariana Mazzucato seit geraumer Zeit um die Welt, berät Regierungen und kann sich vor Anfragen und Aufträgen nicht mehr retten. Ihre Interviews gibt sie im Stakkato-Tempo, schließlich wartet der nächste Kunde schon. Eine erfolgreiche Privatunternehmerin ist Frau Mazzucato auf jeden Fall. Ihre Ressourcen-Basis erhält sie vom staatlichen University College in London. Wenn man so will, ist sie selbst das beste Beispiel des unternehmerischen Staates. Als Wissenschaftskommunikatorin neuen Typs gleicht sie den umtriebigen deutschen Popularisierern Maja Göpel (»Wir können auch anders«) oder Richard David Precht (»Die Kunst, kein Egoist zu sein«). Sie alle wollen sich nicht damit begnügen, die Welt zu erkennen und zu beschreiben, sondern leben von der Überzeugung, sie verändern zu müssen, selbstredend zum Besseren. Deren Lebensraum ist nicht der Elfenbeinturm, sondern der TED-Talk.

Der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck wurde mit einer Liebeserklärung an Mariana Mazzucato berühmt: Im Interview mit der Frauenzeitschrift »Myself« nannte er sie eine von sieben Frauen, die sein Leben verändert hätten. Ein bisschen spät, wie immer, hat nun auch der »Spiegel« zum Auftakt des neuen Jahres die Dame entdeckt. Und sie zur wahren Erbin von Karl Marx gekürt (klar, Männer sind heutzutage für solche welthistorischen Revolutionen nicht mehr zu gebrauchen).

Schumpeter und Polanyei, nicht Marx

Die Krönung als Marx-Epigonin ist doppelt daneben: Denn mit Marx hat Frau Mazzucato nichts am Hut. Das Reich der Freiheit sieht sie nicht im Kommunismus oder Sozialismus, sondern in einer vom Staat gelenkten Marktwirtschaft, in welcher die großen industriepolitischen Projekte von den Regierungen vorgegeben werden, der Turbo-Kapitalismus gesellschaftlich gezähmt und »eingebettet« wird und die privaten Unternehmen in ihren Zielen und ihrem Engagement vom »fortschrittlichen Engagement« der Bürger getragen und angeleitet werden. Die Helden von Marina Mazzucato heißen nicht Marx und Lenin, sondern Karl Polanyi und Joseph A. Schumpeter, zwei berühmte österreichische Ökonomen des 20. Jahrhunderts, die in England und in den USA lehrten und wirkten. Von Polanyi hat Mazzucato die Idee einer gesellschaftlichen Einbettung wirtschaftlicher Prozesse in die Lebenswelt der Menschen. Von Schumpeter übernimmt sie den emphatischen Begriff des Unternehmers als Treiber von Fortschritt und Wachstum, den sie analog auf die neue Rolle des Staates überträgt. Ihr Musterstaat ist nicht die Sowjetunion, sondern das Schweden Olof Palmes oder der New Deal Franklin D. Roosevelts. Der Preis dafür, Mazzucato in Deutschland bekannt gemacht zu haben gebührt, nebenbei bemerkt, der Münchner Verlegerin Antje Kunstmann (eine wahre Schumpeterianische Unternehmerin), die das hohe Risiko einging, Mazzucatos »The Enterpreneurial State«, 2013 in England erschienen, ein Jahr später auf Deutsch herauszubringen, als sie noch kein Mensch kannte, leider unter dem völlig nichtssagenden Titel »Das Kapital des Staates«.

Doch was ist dran an der These, dass in Zeiten von Klimawandel, Pandemie und Ukrainekrieg der Staat die »Kommandohügel« (Lenin) besetzen und den kurzschlüssig profitorientiert agierenden Markt entmachten müsse? Beginnen wir mit dem Klima: Anreize wie der Emissionshandel und eine CO2–Steuer seien ja ganz hübsch, sagt Frau Mazzucato. Wirkungsvoller sei es, wenn der Industrie vorgeschrieben werde, zum Beispiel nur noch »grünen« Zement zu verwenden und der Staat dies dann finanziell aus Steuermitteln honoriere. Aber Hallo! – hat nicht gerade der deutsche Staat seit Jahren Wind- und Sonnenenergie mit Milliarden Steuergeld gefördert, welches die Unternehmen dankbar einstrichen. Und trotzdem werden immer noch 80 Prozent unseres Bedarfs mit fossilen Energien gedeckt. Die Klimapolitik unterliege einem »großen Designfehler«, sagt Frau Mazzucato, und meint damit, es brauche halt noch mehr Zwang. In Wirklichkeit besteht der größte Designfehler darin, dass es bis heute keinen Klimaclub der willigen Staaten gibt, der den Marktmechanismus des Emissionshandels für alle Mitglieder verpflichtend macht und Nichtmitglieder mit Importzöllen bestraft.

Es braucht mutige Investoren

Auch Corona ist kein gutes Beispiel. Der phänomenale Erfolg von BionTech beruht auf den Ideen des Gründerpaares und den Millioneninvestitionen der Strüngmann-Milliardäre, die ins Risiko gingen als noch kein Profit winkte. Als der deutsche Staat nach Ausbruch der Pandemie es den Privatinvestoren gleichtun wollte, hat er mit Curevac prompt auf das falsche Pferd gesetzt und Steuergeld verbrannt ohne epidemiologischen Nutzen. Wer schließlich wissen will, wie erfolgreich staatliches Unternehmerhandeln in der Kriegswirtschaft ist, soll sich die Bilanz der Kriegsministerin Christine Lambrecht anschauen. Die deutsche Rüstungsindustrie macht dabei freilich auch nicht Bella Figura.

Der Staat ist eben nicht der bessere Unternehmer. Mazzucatos »Unternehmerstaat« ist ein Mythos, wie die Ökonomin Deidre McCloskey zeigt. Es ist und bleibt eine Anmaßung zu sagen, der Staat habe ein überlegenes Wissen und ein ökonomisches Monopol auf den gesellschaftlichen Fortschritt. Im Gegenteil: Der demokratische Staat übernimmt sich, wird autoritär und illiberal. Ein Ministerium für Innovationspolitik sei ein ähnlicher Unfug wie ein Ministerium für Sprache oder Rock Musik, lästert McCloskey. Innnovationen sind unvorhersehbar. Deshalb sind sie, logisch zwingend, auch nicht planbar. Dass Politiker dies gerne hätten, überrascht nicht. Kein Wunder, dass sie alle und von jeglicher Couleur auf Mariana Mazzucato abfahren.Quatsch ist auch, wenn es jetzt als Lob einer »weiblichen Ökonomie« allenthalben heißt, die Arbeit von Wissenschaftlerinnen sei an den Bedürfnissen des Menschen orientiert und nicht an den Bedürfnissen des Marktes. Es ist doch gerade der Markt, der die Bedürfnisse der Menschen erfüllt. Kluge Frauen wie die Ökonomin Deirdre McCloskey wissen das.

Rainer Hank