Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht

15. Dezember 2025Folterwerkzeuge

02. Dezember 2025

Kriegskinder

Eine Hall of Fame für Schröder, Eichel, Müntefering

»Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.« Mit diesem Satz leitete Gerhard Schröder, Kanzler einer rot-grünen Bundesregierung, am 14. März 2003 die größte und erfolgreichste Reform des deutschen Sozialstaats seit Bismarck ein. »Einfach mal machen«, hätte Schröder mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagen können: »Just do it« (Nike). Der Unterschied zwischen Schröder und Linnemann: Schröder hat es gemacht, die Union dagegen verschiebt die angekündigten Reformen in allerlei Kommissionen.

Die Helden der damaligen Sozialstaatsreform, das waren drei Männer und eine Frau, alle geboren in den vierziger Jahren, im Krieg oder kurz danach. Der Soziologe Heinz Bude sieht diese Kriegsgeneration gezeichnet von Entbehrung, Unsicherheit und Verlust. Man war davon überzeugt, dass sozialer Aufstieg nur durch Leistung möglich ist. Deshalb wurden sie Sozialdemokraten. Die SPD schien ihnen das Aufstiegsversprechen am gerechtesten zu verwirklichen. Sie verstanden sich als Reformer; die Revolution überließen sie den nachfolgenden Achtundsechzigern. Deren Traumtänzerei begleiteten sie mit Kopfschütteln.

Würdigen wie also die Leistungen dieser Sozialdemokraten, um daraus womöglich verstehen zu können, warum damals möglich war, was »einfach mal zu machen« heute so viel schwerer fällt.

Fordern & Fördern

Meine »Hall of Fame« eröffne ich mit Gerhard Schröder (Jahrgang 1944). Schröder, damals noch kein Helfershelfer Russlands, hat die »Agenda 2010« durchgesetzt, die nach dem VW-Personalchef Peter Hartz benannten Arbeitsmarktreformen. Zentrale Inhalte waren die Zusammenlegung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe, eine deutliche Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln bei der Annahme einer Arbeit und eine stärkere Kontrolle der Hilfeempfänger. Der Grundsatz lautete »Fordern und Fördern«. Dahinter verbirgt sich nicht nur die Erfahrung der Kriegsgeneration, sondern auch der Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft und der katholischen Soziallehre, wonach jedermann für sein Leben selbst verantwortlich ist, aber niemand von der Gemeinschaft fallengelassen wird, der dazu nachweislich nicht in der Lage ist. Vorbilder eines solchen »Dritten Weges« zwischen Markt und Staat waren die »Sozialdemokraten« Bill Clinton in den USA und Tony Blair in Großbritannien. Die konkrete Ausarbeitung der Agena war das Werk von zwei Gehilfen Schröders: Frank-Walter Steinmeier und Bodo Hombach.

Doch die Agenda 2010 ist nicht alles. Flankiert wurde die Reform von zwei gravierenden Änderungen der Finanzverfassung, die Finanzminister Hans Eichel (Jahrgang 1941) zu verantworten hatte. Eine große Steuerreform hatte den Spitzensteuersatz von 53 um elf (!) Prozentpunkte auf 42 Prozent gesenkt. Der Eingangssteuersatz halbierte sich von knapp 30 auf 15 Prozent. Freibeträge wurden erhöht, Abzugsmöglichkeiten vereinfacht. Hinzu kommt, heute fast vergessen, aber extrem folgenreich, die Entflechtung der sogenannten »Deutschland AG«, der Überkreuzbeteiligung von Konzernen und Banken, die jegliche kapitalistische Dynamik lähmte und ein Hauptgrund der wirtschaftlichen Stagnation war. Eichels Reform stellte Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen steuerfrei, was die Entflechtung ermöglichte und eine Dynamik von Unternehmensverkäufen und Fusionen freisetzte.

Der Dritte im SPD-Männerbund war Arbeitsminister Franz Müntefering (Jahrgang 1940). In einem Überraschungscoup hatte er 2007 (da schon in der großen Koalition) die »Rente mit 67« auf die Tagesordnung gesetzt: unerwartet, schnell und ohne vorherige große öffentliche Vorbereitung. Heute würde man so etwas die »Methode Kettensäge« nennen. Reformen, über die lange palavert wird, haben immer das Risiko, dass sie nie umgesetzt werden. Zugleich nahm Münteferings Reform Rücksicht darauf, dass Menschen »mitgenommen werden« wollen. Das Gesetz kam im Hauruckverfahren, für dessen Umsetzung indes wurde ein langer Zeitraum von 2012 bis 2029 angesetzt. Zum ersten Mal seit Bismarck hatte die Politik einen Zusammenhang zwischen Lebensarbeitszeit und Lebenszeit anerkannt.

Bilanz positiv

In der heutigen Debatte um die Last künftiger Renten muss unbedingt noch eine Sozialdemokratin genannt werden, die damalige Sozialministerin Ulla Schmidt (Jahrgang 1949). Ihr ist der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor zu verdanken, der die Rentenanpassung auf das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern bezieht. Sinkt die Zahl der Beitragszahler aus demographischen Gründen oder infolge wachsender Arbeitslosigkeit, dann steigen die Renten langsamer als die Löhne. Genau diesen, von dem Ökonomen Bert Rürup entwickelten Mechanismus wollen die Sozialdemokraten heute außer Kraft setzen.

Die Bilanz dieser marktwirtschaftlich »neoliberalen« Reformen des sozialdemokratischen Quartetts ist überwältigend positiv. Darüber sind sich alle Forscher heute einig. Dass die Arbeitslosigkeit von über zehn Prozent im Jahr 2000 auf knapp fünf Prozent im Jahr 2019 zurück ging, hat sicher viele Gründe. Der Anteil der Reformen der Schröder-Regierung wird von Wirtschaftswissenschaftlern auf immerhin 20 bis 40 Prozent geschätzt. Zu loben wäre, dass die Gewerkschaften (vor allem die IG Metall) damals zu einer Flexibilisierung des Flächentarifs bereit waren, die eine dezentrale Lohnfindung ermöglichte.

Warum ist heute nicht möglich, was damals möglich war? Warum waren die Sozialdemokraten damals die Treiber (während die Grünen sich um andere Dinge kümmerten), wo sie heute die Bremser sind (und die Union nicht so richtig weiß, was sie will)? Vieles hängt daran, dass in den Jahren nach 2000 das allgemeine Krisenbewusstsein (Deutschland, »der kranke Mann«) ausgeprägter war als heute. Reale, nicht nur drohende Arbeitslosigkeit war als Thema in jedem Haushalt präsent. Eine vergleichbare Erfahrung fehlt heute. Dass irgendwann die Renten nicht mehr finanzierbar sein werden, ist dagegen eine abstrakte Wahrheit, die zudem seit Jahren wiederholt wird, während sich ihre Abschreckungswirkung abnutzt. Ein prägendes Reformnarrativ fehlt heute. Stattdessen werden Besitzstände (»Haltelinien«) verteidigt.

Hinzu kommt: Unionsgeführte Bundesregierungen profilieren sich eher als Bewahrer des Wohlfahrtsstaats. Sie sind im wörtlichen Sinn konservativ: Sozialleistungen werden erhalten und ausgebaut (Pflegeversicherung, Mütterrente). Leider haben die Sozialdemokraten ihre progressive Tradition inzwischen vergessen und verraten, sind ebenfalls konservativ geworden: Merz-Klingbeil bilden eine konservative Bastion der Reformverweigerung.

Schröder, Müntefering, Eichel, Ulla Schmidt waren ein starkes Führungsquartett. 2005 mussten sie den Preis für die Reformen zahlen, wurden abgewählt. Schwarz-Rot heute will lieber an der Macht bleiben als reformieren. Den Preis zahlen wir alle.

Rainer Hank

02. Dezember 2025

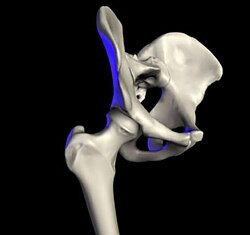

Keine neue Hüfte

Dürfen Gesundheitsleistungen rationiert werden?

Was ist ein Monat Leben wert? Die Frage klingt merkwürdig. So denkt doch niemand. Das Leben fließt irgendwie wie ein Fluss. Wir haben eine Erwartung, was kommt. Und wenn es vorbei ist, klingt es noch eine Weile nach, bevor wir das Erlebte in die Erinnerung verpacken. Protention und Retention (Vorahnung und Nachklang), so heißen die Begriffe, mit denen der Philosoph Edmund Husserl den breiten Fluss des Lebens aus Sicht des Erlebenden beschreibt.

Jeder kennt die Erfahrung, dass es Zeiten gibt, die irgendwie aufregend, wild, erfüllt, neuartig sind. Andere Zeiten wiederum verlaufen routiniert, sozusagen ohne besondere Vorkommnisse. Das kann durchaus entlastend sein: Immer aufregend zu leben, hält auf Dauer keiner durch.

Dass Lebenszeit und Lebensqualität eng zusammengehören, wird am ehestens fassbar, wenn es darum geht, wie lange wir unter welchen Bedingungen leben wollen. Die neumodische Longevity-Bewegung hat dafür keinen Sensus: Da sieht es schlicht so aus, als hätte ein langes Leben per se einen Wert: Glücklicher wäre dann derjenige, der 95 Jahre alt wird, verglichen mit seinem Nachbarn, dem »nur« 85 Jahre vergönnt waren. Doch wenn die letzten zehn Lebensjahre des Fünfundneunzigjährigen in Einsamkeit, Siechtum und am Rande der Demenz verlaufen? Ist er oder sie dann wirklich besser dran als jemand, der »lebenssatt« zehn Jahre früher gestorben ist?

Solche leicht melancholischen Überlegungen haben mich befallen beim Nachdenken über den Vorschlag des CDU-Gesundheitspolitikers Hendrik Streeck, Hochbetagten teure Medikamente zu versagen. Nach der Devise: Nicht alles, was medizinisch möglich ist, soll auch gemacht und finanziert werden. Streeck denkt zum Beispiel an Krebsmedikamente, die Zehntausende Euro kosten und das Leben des Patienten lediglich um wenige Monate oder gar Wochen verlängern.

Kalter Zynismus?

Erwartbar hat sich die geballte moralische Entrüstung über Streeck entladen. »Ethisch unhaltbar und unnötig«, so tönte Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ein alter Rivale Streecks. »Kalter Zynismus«, so sekundierte FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Die Linkspartei nannte den Vorschlag »beschämend«.

Auf diese Weise wird jede vernünftige Debatte über den Zusammenhang von Lebenszeit und Lebensqualität erstickt noch bevor sie überhaupt in Gang gekommen ist. Die etwas Älteren haben sich sofort an den Vorschlag eines Vorsitzenden der Jungen Union (JU) erinnert – Philip Mißfelder hieß der Mann -, von einem bestimmten Alter an künstliche Hüftgelenke nicht mehr als Kassenleistung zu finanzieren. »Altersdiskriminierung«, so lautet heute wie damals das Totschlagargument derer, die weder anerkennen wollen, dass in einer Welt der Knappheit nicht alles Wünschbare auch finanzierbar ist, noch darüber, dass Präferenzen der Menschen sich eben nicht nur auf lebensverlängernde Zeit, sondern auch auf Lebenssinn beziehen. Was bei der Erziehung in Familien heute als »Qualitätszeit« definiert wird, lässt sich auch auf die Zeit im Alter des Lebens anwenden.

Hendrik Streeck ist neu im Bundestag, aber kein Neuling in der Politik. Er leitet das Institut für Virologie an der Universität Bonn. Wir kennen ihn aus den Corona-Debatten, wo er regelmäßig Minderheitsmeinungen veröffentlichte, die zu bedenken gaben, trotz der gefährlichen Seuche nicht alle Freiheitsrechte zu opfern und das Leben aus Angst vor dem Tod völlig stillzustellen. Ich vermute, Streeck – ein erfahrener Provokateur -, ahnte, welche Reaktionen sein Vorschlag auslösen werde.Will man sich rational mit der Frage der Rationierung auseinandersetzen, braucht man mehr Argumente und weniger Gefühle. Einschlägig ist ein 2002 erschienener, vieldiskutierter Aufsatz des Konstanzer Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Breyer mit dem Titel »Alter als Kriterium bei der Rationierung von Gesundheitsleistungen – eine ethisch-ökonomische Analyse«. Breyer Argumentation geht, grob zusammengefasst, so: Mit mehr älteren Menschen steigen die Gesundheitsausgaben im System. Besonders teuer wird es in den letzten Monaten oder Wochen. Daraus folgt die Notwendigkeit der Rationierung: nicht jeder kann oder muss alles bekommen. Statt einer impliziten Rationierung, die es im Gesundheitssystem heute schon gibt (willkürliche Wartezeiten und Wartelisten), müsse eine demokratische Gesellschaft transparente Kriterien aufstellen, was finanziert werden solle und was nicht. »Alter« so Breyer, sei ein faires Kriterium der Diskriminierung, weil es jeden betreffe: Jeder wird alt. Das Einkommen oder den sozialen Status heranzuziehen, sei dagegen deutlich unfairer. Für den Ökonomen geht es nicht nur um Fairness, sondern auch um Effizienz: Deshalb sollten Therapien bevorzugt werden, die mehr Lebenszeit pro eingesetztem Euro erzeugen. Und die zudem ausweisen, welche Minderung der Lebensqualität damit verbunden ist, so dass finanzierende Kassen und Versicherungen, aber auch Patienten die Möglichkeit erhalten, »vernünftig« über den Nutzen solcher Behandlungen zu entscheiden. Erst dann lässt sich darüber diskutieren, ob das »Alter« als Kriterium der Rationierung taugt. Oder nicht besser das rechnerische Produkt aus gewonnener Lebenszeit mal (verschlechterter) Lebensqualität. Die daraus resultierende Kennzahl wird Qualy genannt und ist in angelsächsischen Ländern gang und gäbe.

Was macht die Ehtikkommission?

Eva Winkler, Onkologin und Mitglied im deutschen Ethikrat hat jetzt in einem lesenswerten Interview mit dem »Tagesspiegel« zu bedenken gegeben, dass das kalendarische Alter wenig über den Therapiebedarf aussage: »Wir wissen, dass der Ressourcenbedarf mit der Nähe zum Lebensende steigt – aber nicht notwendigerweise mit dem Alter.« Sollen also diejenigen, »die ihr Leben gelebt haben«, zurückstehen, wenn es um teure, lebensverlängernde Maßnahmen geht und lediglich noch Zugang zu Palliativmedizin erhalten? Das würde ein Wissen darüber voraussetzen, wann man »ein Leben gelebt« hat. Eine Antwort darauf ist eben nicht nur von der Lebenszeit abhängig, sondern auch von dem in dieser Zeit erfahrenen Sinn des Lebens. Wir kennen Menschen, die früh gestorben sind und gleichwohl ein volles Leben gelebt haben. Und wir kennen Menschen, die ein langes Leben hatten und gleichwohl wenig gelebt haben.

Vorläufig würde ich deshalb gerne festhalten: Um die Frage der Rationierung von Gesundheitsleistungen sollte unsere Gesellschaft sich nicht herumdrücken. Geld darf nicht darüber entscheiden, wer Medizin bekommt und wer nicht. Das Alter als Kriterium ist zwar deutlich fairer als der Geldbeutel, aber letztlich auch nicht befriedigend, wenn es um das Verhältnis von Lebensverlängerung und Lebensqualität geht.

Merkwürdig ist übrigens, dass der deutsche Ethikrat sich bislang noch nie zum Thema Rationierung im Gesundheitssystem geäußert hat. Ich finde, es wäre höchste Zeit.

Rainer Hank

02. Dezember 2025

Hongkong als Vorbild

Über Konkurrierende Freiheite

Jüngst haben wir ein paar Tage in Hongkong verbracht. Beim Einkaufen, eine besonders beliebte touristische Beschäftigung, wunderten wir uns, dass es in Hongkong keine Mehrwertsteuer gibt. Hierzulande sind das im Normalfall immerhin 19 Prozent, die auf die Rechnung kommen und vom Händler quasi als Unterabteilung des Fiskus an den Staat abgeführt werden müssen. Ein Staat ohne Mehrwertsteuer? Wie kommen die an ihr Geld?

Hongkong, so lässt sich nachlesen, hat im internationalen Vergleich extrem einfache und tiefe Steuern. Die progressive Einkommensteuer endet bei 15 Prozent (bei uns sind es 42, respektive 45 Prozent). Die Unternehmensteuer beträgt 16,5 Prozent; die ersten zwei Millionen des Gewinns werden niedriger besteuert. Es gibt noch eine Abgabe von 15 Prozent auf Immobilieneigentum. Das war’s dann. Kapitalgewinne, Dividenden, Erbschaften werden nicht besteuert. Waren und Dienstleistungen, wie gesagt, ebenfalls nicht.

Ein funktionierender moderner Staat mit Flattax – wie geht das? Die einfache Antwort lautet: Hongkong hat eine schlanke und effiziente Verwaltung und beschränkt sich auf die staatlichen Kernaufgaben der Bereitstellung von Sicherheit. Für Gesundheit, Bildung, Altersvorsorge und vieles mehr müssen die Bürger privat sorgen. Wenn viele Firmen hohe Gewinne machen, bringen auch niedrige Steuersätze hohe Einnahmen. Die Masse macht’s. Das Gesetz verpflichtet Hongkong zu einem ausgeglichenen Haushalt; die Staatsausgaben werden an die Einnahmen angepasst, was eine sehr niedrige Staatsverschuldung zur Folge hat. Ein solches Land übt magnetische Kräfte aus auf Unternehmen, Investoren und talentierte Arbeitskräfte.Vielleicht sollten der deutsche Bundeskanzler und sein Finanzminister bald einmal eine Reise nach Hongkong unternehmen. Zugegeben, es ist ein bisschen unfair, einen kleinen Stadtstaat mit einem Flächenland zu vergleichen. Jedoch hat der Index wirtschaftlicher Freiheit des renommierten Fraser Institutes Hongkong auch 2025 auf Platz Eins gesetzt. Nirgends auf der Welt gibt es so viel Freiheit wie hier. Entsprechend groß war der Jubel von Hongkongs Regierung: Der Bericht bestätige Hongkongs Stärken als freier Marktwirtschaft sowie sein offenes und effizientes Geschäftsumfeld mit fairen Wettbewerbsbedingungen. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des wachsenden Protektionismus, die das internationale Handelssystem und die globale Wirtschaftsordnung stören, werde Hongkong seinen Status als Freihafen verteidigen. »Wir werden unsere Freihandelspolitik und unser einfaches, niedriges Steuersystem beibehalten und gleichzeitig den freien Fluss von Kapital, Informationen, Waren und Fachkräften gewährleisten« – so geht es in der Verlautbarung Absatz für Absatz weiter.

Ein Land, zwei Systeme

Moment mal: Ist Hongkong nicht seit 1997 Teil des kommunistischen Chinas, das zwar den Kapitalismus mag, dem Liberalismus aber skeptisch und der Demokratie ablehnend gegenübersteht. Die offizielle Kompromissformel heißt »Ein Land, zwei Systeme«, was sich auf die Mehrparteiendemokratie und das angelsächsische »common law« bezieht, welches nicht auf geschriebenen Gesetzen, sondern auf Richterrecht beruht. Hongkong wiederholt gebetsmühlenhaft, dass es am Grundsatz »One country, two systems« festhält, verschweigt aber, dass der Freiheitsindex des Fraser Instituts gerade daran zweifelt und deshalb den Stadtstaat im Vergleich zu früher herabgestuft hat (was immer noch für den Spitzenplatz reicht). Persönliche Freiheiten, Meinungs- und Versammlungsfreiheiten würden eingeschränkt, Eigentumsrechte seien gefährdet. Wir haben die Bilder der für demokratische Rechte demonstrierenden Studenten noch im Kopf, denen ein hartes Polizeitaufgebot entgegenstand. Sieht so das freieste Land der Welt aus?

Vielleicht sollten wir von einer Vielfalt der Liberalismen sprechen, wie es sich auch eingebürgert hat, von einer Vielfalt der Kapitalismen zu sprechen. Die soziale Marktwirtschaft Deutschlands – der »rheinische Kapitalismus« – ist ziemlich anders als der angelsächsische Kapitalismus oder der nordeuropäische Wohlfahrtsstaat. Aus Hongkong kontert man ziemlich verärgert, man werde sich nicht vom »Westen« vorschreiben lassen, was Freiheit sei. Aus asiatischer Sicht diente der westliche Liberalismus stets auch der ideologischen Verbrämung des westlichen Imperialismus. Das ist zwar maßlos übertrieben, aber gleichwohl nicht völlig falsch: Hongkong wurde im Jahr 1841 zu einer britischen Kronkolonie, Ergebnis des ersten Opiumkrieges. Es ist wohl kein Zufall, dass das Konzept des »Westens« als universalistisches Programm auf das Jahr 1840 datiert werden kann, wie ein gerade erschienenes Buch des Ideenhistorikers Georgios Varouxakis zeigt (»The West. The History of an Idea«. Princeton University Press). Danach war es der französische Philosoph Auguste Comte, der, beeinflusst von dem deutschen Historiker Arnold Heeren, den Begriff L›Occident einführte: Westliche Werte als Exportprodukt für die ganze Welt.

Hongkong ist dabei, sich aus der Abhängigkeit dieses Liberalismus zu befreien. Stattdessen beharrt der Stadtstaat darauf, man können ein prosperierendes Land sein, ohne sich den spezifischen liberalen Werten des Westens unterzuordnen. Der anhaltende Zufluss internationalen Finanzkapitals bestätigt diese Auffassung. Ebenso der Blick nach Singapur oder in den mittleren Osten. Es geht also nicht einfach um eine Schwarz-Weiß-Sicht nach dem Motto: Entweder liberal oder illiberal. Vielmehr gibt es unterschiedliche Ausprägungen des Liberalismus. Das chinesische Rechtsempfinden beruhe im Gegensatz zum harten angelsächsischen Common Law auf Regeln des Dialogs und des harmonischen Austauschs und der Mediation, sagt Hongkong. Es wäre billig, solche Auffassungen lediglich als Camouflage eines Autoritarismus entlarven zu wollen. Man würde damit auch nicht viel bewirken. Denn Hongkong stellt sich gerade neu auf als sicherer Finanzhafen der von China betriebenen neuen Seidenstraße, attraktiv auch für Kapital aus den Golfstaaten, wie ich der jüngsten Ausgabe des »Economist« entnehme.Wenn es eine Vielfalt der Liberalismen gibt, dann gibt es einen Wettbewerb der Ideen, was noch nie geschadet hat. Ich persönlich würde am liebsten in einem Staat leben, der in der Tradition des westlichen Liberalismus individuelle Freiheitsrechte absolut garantiert und gegen staatlich-paternalistische Übergriffe verteidigt. Ich würde aber auch gerne in einem Staat leben, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und der mit Augenmaß umverteilt, die Steuersätze niedrig hält und das Schuldenmachen stark einschränkt. Womit wir aus Hongkong wieder im deutschen Herbst der ausbleibenden Reformen angekommen wären.

Rainer Hank

26. November 2025

Überraschend robust

Wie sieht der Kapitalismus in 50 Jahren aus?

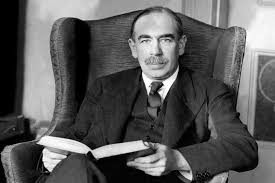

Der große Ökonom John Maynard Keynes hat 1930 einen Essay über die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden hundert Jahren geschrieben (»Economic Perspectives for our Grandchildren«). Das berühmte Dokument, das bis heute an Esprit nichts einbüßt, hatte einen ziemlich optimistischen Sound. Obwohl Keynes im Jahr 1930 die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs nicht vorhersehen konnte, sollte er grosso modo mit seiner Kapitalismus-Prognose am Ende Recht behalten.

Keynes hatte die Erwartung, dass technischer Fortschritt und Kapitalakkumulation die Grundbedürfnisse aller Menschen leicht befriedigen würden. Weil die Produktivitätsfortschritte so groß ausfallen, meinte er, würden die Menschen irgendwann nur noch fünfzehn Stunden arbeiten und in der restlichen Zeit der genussvollen Muße frönen. Wirtschaftliche Knappheit, das Grundproblem jeder Ökonomie, sei dann nämlich überwunden, so dass man sich den wirklich wichtigen Dingen widmen könne: Kunst, Beziehungen, Kultur. Keynes, der Star der Ökonomie, der dem Bloomsbury Kreis um Dichterinnen wie Virginia Woolf angehörte, fand ökonomische Dinge offenbar weniger interessant als ein Leben in und für die Kunst.

Obwohl die Produktivitätsfortschritte seit 1930 sogar noch weitaus größer ausgefallen sind, als Keynes es prognostizierte, haben die Menschen in den Industrieländern zwar ihre Arbeitszeit deutlich reduziert, freilich nicht auf fünfzehn Wochenstunden. Womöglich aus Angst vor Langeweile. Die anhaltenden Debatten über die Work-Life-Balance hätten Keynes vermutlich gefallen. Vielleicht das größte Versäumnis der Keynesschen Essays ist seine Blindheit für Fragen der Gleichheit und Gerechtigkeit. Dass es ganze Kontinente gibt, die sich dem Wachstum verweigern, und dass innerhalb der Industrieländer die Kluft zwischen Arm und Reich tendenziell größer wird, das hatte der große Ökonom nicht auf dem Schirm. Offenkundig ging er davon aus, dass der Fortschritt bei allen Menschen mehr oder weniger gleich ankommen werde.

Eine Umfrage des Wall Street Journals

Und heute? Das Wall Street Journal (WSJ) hat vor ein paar Wochen eine ähnliche Frage an eine Reihe prominenter amerikanischer Ökonomen gerichtet. Im kommenden Jahr feiert die ökonomische Welt 250 Jahre Adam Smith, »Wohlstand der Nationen«, erschienen 1776: Es ist das Grundbuch der Theorie der Marktwirtschaft. Wie, so die Frage des WSJ, wird der Kapitalismus in 50 Jahren aussehen? Eine Glaskugel in den Raum zu stellen, die hundert Jahre abbildet – wie bei John Maynard Keynes – hat sich die Redaktion nicht getraut. In Zeiten der fortgesetzten Beschleunigung sind fünfzig Jahre wie früher hundert.

Tröstlich für Freunde der Marktwirtschaft: Keiner der befragten Ökonomen prognostiziert das Ende des Kapitalismus. Das wäre zu Keynes› Zeiten anders gewesen, als viele westliche Intellektuelle nicht sicher waren, ob der Sowjetkommunismus nicht am Ende den Kapitalismus ökonomisch übertrumpfen würde. Einen derart radikalen Systemwettbewerb gibt es heute nicht. Allerdings gibt es inzwischen einen neuen geopolitischen Systemwettbewerb etwa zwischen USA, Russland, China und Europa, der auch die Entwicklung des Kapitalismus tangiert. Amerikas klassische Rolle als die Regeln der Marktwirtschaft stabilisierender Hegemon ist passé. Im Konflikt zwischen nationaler Sicherheit und globalen Wachstumschancen gewichten inzwischen nicht wenige Länder die Sicherheit höher und sind bereit, auf Wachstum zu verzichten.

Allen politischen Verwerfungen durch die Bedrohung von Populismus und Autoritarismus zum Trotz bleiben die Ökonomen aber durch die Bank davon überzeugt, dass der Kapitalismus auch in fünfzig Jahren noch robust sein werde dank seiner Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und sich flexibel an neue Bedingungen anzupassen: Immer schon habe sich der Kapitalismus auf neue Realitäten einzustellen gewusst. Marktkräfte konnten sich entfalten, aus neuen sozialen Bedürfnissen hätte sich häufig profitable Geschäftsmodelle zimmern lassen, meint der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, Nobelpreisträger des Jahres 2025. Diese adaptive Fähigkeit übersehen zu haben, ist der fundamentale Fehler von Marx bis Schumpeter, die erwartet haben, der Kapitalismus werde an seinen inneren Widersprüchen oder an dekadenter Erstarrung kollabieren.

Kapitalismus beruht auf der Fähigkeit, Innovationen in Investitionen zu verwandeln – eine Stärke, die sich nach Ansicht der meisten vom WSJ befragten Ökonomen heute vor allem in der von Künstlicher Intelligenz losgetretenen Revolution aller Lebensbereiche spiegele. Offen freilich ist, ob die Früchte der KI ausschließlich von den kalifornischen Tech-Monopolen geerntet werden, was die gesellschaftliche Ungleichheit vergrößern würde, wie der MIT-Ökonom und Nobelpreisträger 2024 Daron Acemoglu als Schreckgespenst an die Wand malt. Möglich sei freilich auch, dass die Arbeitnehmer die Profiteure der KI sein würden, indem sie deren spezifische Einsatzmöglichkeiten für Bandarbeiter, Krankenschwestern oder Erzieher nutzen, die die Arbeit erleichtere und zugleich produktiver mache. Ob am Ende die Tech-Konzerne oder die Arbeiter den KI-Reibach machen, hänge davon ab, ob es offene Wettbewerbsbedingungen mit entsprechendem Kartellrecht geben werde, die den Tech-Riesen das Monopol streitig mache, so Acemoglu. Das klingt wie ein Rückgriff auf die ordnungspolitische Lehre der sozialen Marktwirtschaft, für die der Wettbewerb das entscheidende Instrument zur Entthronung wirtschaftlicher Macht darstellt.Robuster Sozialstaat

Ins Lager der besonders Positiven reiht sich, nicht ganz unerwartet, der Harvard-Ökonom Gregory Mankiw ein, der eines der weltweit erfolgreichsten Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre geschrieben hat. Mankiw lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster: Das Einkommen des durchschnittlichen Amerikaners werde sich in fünfzig Jahren real (also inflationsbereinigt) verdoppelt haben. Bleibende soziale Ungleichheit werde Nährboden für Populisten von links wie rechts sein – aber als Reaktion darauf würden die demokratischen Kräfte in diesen Ländern den Sozialstaat robuster machen und zum Beispiel allen Bürgern ein garantiertes Grundeinkommen zusichern.

Insgesamt werde das Leben und Arbeiten in fünfzig Jahren leichter sein, meint Mankiw. Fabrikarbeit von Menschen werde nahezu verschwunden sein; Fabriken gebe es zwar weiterhin – bloß dass dort jetzt die Roboter die Arbeit verrichten. Die Menschen würden stattdessen verstärkt im Dienstleistungsbereich arbeiten, dabei Tätigkeiten verrichten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.

Wird es am Ende also gut ausgehen, fragt John Mokyr am Ende seines Beitrags. Wir wissen es nicht. Vieles kann schief gehen. »Doch wenn vieles schief geht, macht nicht den Kapitalismus dafür verantwortlich!«, warnt der Ökonom.

Rainer Hank

26. November 2025

Zugang ist alles

Ein etwas anderer Blick auf Ungleichheiten

Vor kurzem musste ich zur Computertomografie (CT) in die Radiologie einer Klinik. Ich lag schon auf der Liege, auf der man in die Röhre eingefahren wird, da hörte ich die Krankenschwester – pardon: MTA – erschrocken ausrufen: »Sie haben ja gar keinen Zugang!«

Die MTA meinte die fehlende Braunüle, die einen Zugang zu meinem Körper eröffnet und jeden Menschen sofort als Krankenhausinsassen zu erkennen gibt. Braunüle heißt diese »Venenverweilkanüle«, weil sie ursprünglich von der Pharmafirma »Braun Melsungen« erfunden wurde; inzwischen wird das simple Wunderwerk auch von Wettbewerbern vertrieben. Über eine Braunüle lassen sich Infusionen, Medikamente, Bluttransfusionen und vieles mehr verabreichen; über sogenannte Site-Ports können gleichzeitig verschiedene Lösungen eingeflößt werden. Bevor es in eine CT-Röhre geht, braucht es ein Kontrastmittel; das fließt natürlich auch über die Braunüle. Mit einem simplen Plastikschlauch von ein paar Zentimetern schafft man einen lebensrettenden Zugang: Notfallmedikamente, Narkose, Schocktherapie – alles hängt an dieser künstlichen Körperöffnung.

Ein Zugang ist alles. Ohne Zugang ist nichts. Als ich vor Jahrzehnten einmal ein paar Monate lang das Glück hatte, als Visiting Fellow am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Amerika zu studieren, war es gleich am ersten Tag der Zugang zu »Athena«, der mich als ordentliches Mitglied der MIT-Community auswies, sozusagen die Braunüle der Ivy Leage. Athena, so heißt sinnigerweise eine akademische Rechnerumgebung am MIT: Sie bietet IT-Dienste, Remote-Server, Datenbanken, gemeinsame Software, Authentifizierung und Zugang zum Bibliothekssystem. Es gibt sie bis heute, habe ich mir sagen lassen – natürlich mit noch viel umfangreicheren Rechten und digitalen Bewegungsmöglichkeiten als damals. Der Zugang ist nicht billig, enthalten in den teuren Studiengebühren. Wer zahlt, der bekommt das Passwort – Schlüssel zu einer schier endlosen Welt des Wissens.

Katastrophe: Passwort vergessen

Zugang ist nie das Ziel selbst, so könnte man sagen, sondern die Bedingung, dass etwas überhaupt stattfinden kann. Ohne Zugang keine Handlung, keine Teilhabe, keine Heilung. Die Berechtigung stiftet ein Passwort. Wer kennt nicht die Verzweiflung, wenn man wieder mal das Passwort vergessen hat, sich im digitalen Passwortschrank auf dem Handy nichts Passendes finden lässt und ein Button »Passwort vergessen« fehlt. Dann folgt meist ein langwieriger nervtötender Prozess, ein neues Passwort zu beantragen, wofür man häufig wieder ein früher festgelegtes Passwort benötigt. Wo war das denn bloß wieder abgelegt?

In den endlosen und zuweilen ermüdenden Debatten über Ungleichheit wird der »Zugang« meist übersehen. Da geht es dann nur um unterschiedliche Einkommen oder Vermögen. Es geht um Erbschaften, die einer mit reichen Eltern zu erwarten hat; einer, der arm geboren wird, aber nicht. Dass der Zugang Ungleichheiten definiert, kommt selten in den Blick.

Eine Ausnahme sind die Forschungen des indischen Wirtschaftswissenschaftlers und Philosophen Amartya Sen (geboren 1933). Er war Professor an der Harvard Universität, in guter Nachbarschaft zum MIT gelegen. 1998 erhielt er für seine Forschungen den Ökonomie-Nobelpreis.

Zu den Forschungsergebnissen Sens gehört die Erkenntnis, dass Hungersnöte nicht primär durch Knappheit von Nahrungsmitteln entstehen, sondern durch fehlenden Zugang zu Nahrung. Man kann es auch anders sagen: Eine Hungersnot ist weniger ein ökonomisches, als vielmehr ein politisches Problem. Menschen verhungern, obwohl genug Essen da ist, weil ihre Anrechte und Ansprüche auf Lebensmittel wegbrechen. Sen hat diese Erkenntnis in späteren Forschungen generalisiert mit seinem sogenannten »Capability Approach«: Wirtschaftliche Entwicklung bemisst sich nicht nur an Einkommen, sondern an den realen Zugängen zu Chancen, die Menschen haben. Chancengleichheit hat Zugangsrechte zur Voraussetzung. Ohne Zugangsrechte hat man buchstäblich keine Chance. Zwei Menschen mit gleichem Einkommen können sehr unterschiedliche Lebenschancen haben, wenn einer keinen Zugang zu Bildung, Gesundheit oder politischer (demokratischer) Teilhabe hat. Migranten, sie können so talentiert sein, wie sie wollen, haben ohne Zugang in ein wohlhabendes Land keine Aufstiegschancen.

Open Access

Man kann es noch ein bisschen pathetischer sagen: Freiheit bedeutet, tatsächlichen Zugang zu haben – nicht nur formal, sondern ganz real. Zu Bildung, medizinischer Versorgung, sozialer Absicherung und öffentlichem Diskurs. Das gibt den aktuellen Debatten über Cancel Culture von links oder von rechts ihre Brisanz. Wer keinen Zugang zu den tonangebenden Netzwerken erhalten hat, dessen Stimme wird nicht gehört, dessen Argumente versanden – und seien sie noch so gut und triftig.

Ein solches Freiheitsverständnis wirft neues Licht auf die Bewegung des »open access«. Dabei geht es auf den ersten Blick »lediglich« um den uneingeschränkten Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Forschungsergebnissen über das Internet. Das ist mehr als eine bibliothekswissenschaftliche Frage. Es geht um »Sinn-Welten«: Wer Zugang hat, dem eröffnet sich eine neue Welt, die dem anderen verschlossen bleibt. Die Geistiges Eigentum zu garantieren, verlangt zwar, dass – wie immer beim Eigentum – Wissen nicht jedermann einfach frei zugänglich ist. Deshalb muss es auch für geistiges Eigentum Preise geben, die sich an Knappheiten orientieren. Eine Gesellschaft, die Chancengleichheit in möglichst hohem Maß verwirklichen will, müsste aber Orte gesellschaftlich nützlichen Wissens für jedermann ermöglichen und finanzieren: eine Art digitaler Allmende. Die Abgrenzung, was zur viralen Daseinsvorsorge zählen soll und was nicht, lässt sich nicht normative dekretieren, sondern müsste im demokratischen Diskurs jeweils neu entschieden werden.

Fassen wir zusammen: Freiheitsrechte werden über reale Zugangsmöglichkeiten definiert. Die Ungleichheitsdebatten haben sich festgefahren im Streit über Einkommens- und Vermögensungleichheiten und in kleinkarierten politischen Debatten Raufereien über mehr oder weniger Umverteilung von Steuern, Gebühren oder Sozialabgaben. Dabei wird übersehen, dass womöglich größere Ungleichheit über (fehlende) Zugangsrechte entstehen – oder abgebaut werden könnte. Eine Gesellschaft, der es um soziale Gerechtigkeit zu tun ist, müsste sich um Zugangsrechte kümmern.

Freilich: Auch hier wir es nicht gelingen oder erforderlich sein, eine komplett gleiche Welt zu schaffen. Den Zugang zur Welt erhalten wir bekanntlich durch die Geburt. Ob einer einen guten Zugang zur Welt hat oder nicht, liegt jenseits aller Möglichkeiten des demokratischen Diskurses oder politischer Einflussnahme.

Rainer Hank