Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Februar 2026Boomer, raus aus eurer Altbauwohnung

25. Februar 2026Nachruf auf die Chauffeur

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

21. Juli 2020

Schuster bleib bei Deinen Leisten!

Firmen müssen Gewinne machen, was denn sonst

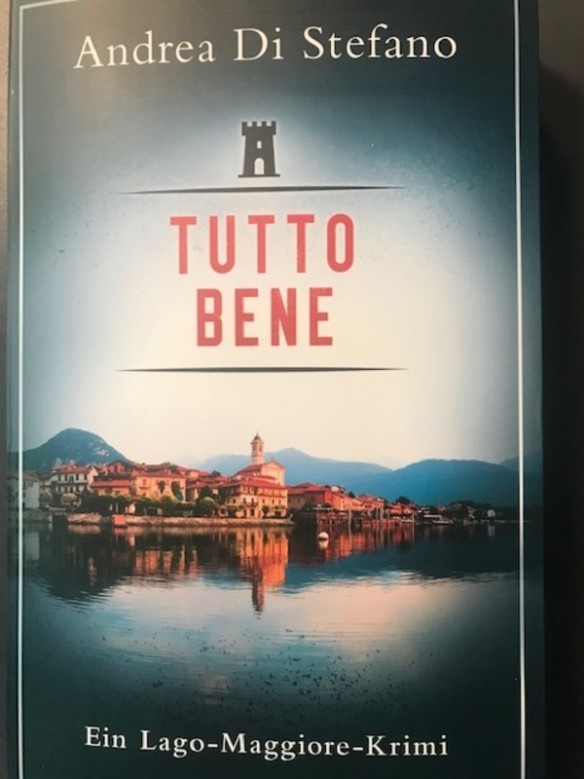

Ich wohne in einem Turm aus dem Mittelalter. Mit diesem Satz beginnt der spannende Lago-Maggiore-Krimi »Tutto Bene« von Andrea Di Stefano, den ich vergangene Woche in meine Ferien am Bodensee mitgenommen habe. Pinienduft, Espresso und ein paar zünftige Leichen: Was braucht der Urlauber zwischen Konstanz und Überlingen mehr!

Der Krimi ist erschienen im Scherz-Verlag und der wiederum gehört zum S. Fischer-Verlag, einem Haus mit großer Tradition, denkt man an Thomas Mann oder Hugo von Hofmannsthal. Auf der ersten Seite des Buches, noch bevor der Krimi losgeht, teilt der Verlag mir mit, man habe sich aus Verantwortung für die Umwelt zu einer »nachhaltigen Buchproduktion« verpflichtet: »Der bewusste Umgang mit unseren Ressourcen, der Schutz unseres Klimas und der Natur gehören zu unseren obersten Unternehmenszielen«, heißt es da. Bislang habe ich angenommen, das oberste Ziel eines Verlages sei es, gute Bücher herzustellen. Muss man sich um S. Fischer Sorgen machen? Glauben die Verlagsleute nicht mehr an das Geschäftsmodell Buch und suchen deshalb nach neuen »obersten« Unternehmenszielen?Der Fischer-Scherz-Verlag ist kein Einzelfall, eher ein Nachzügler. Es gibt eine Mode, die seit ein paar Jahren um sich greift und immer mehr Nachahmer findet: Ein Unternehmen braucht einen »Purpose«, also einen Zweck, der seine Existenz rechtfertigt. Natürlich musste eine Firma immer schon einen Zweck haben. Dem genialen Tüftler Robert Bosch reichte es im Jahr 1901 noch, eine Zündkerze – den »Bosch-Zünder« – als Patent anzumelden, um sein Unternehmensziel zu erfüllen. Das würde heute nicht mehr durchgehen, während es bei Bosch damals zur Initialzündung eines nachhaltigen Weltkonzerns gereicht hat.

Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung

Heute ist der »Purpose« etwas, das gerade nichts mit den Produkten zu tun hat, die die Firma herstellt. Es geht um einen »höheren Zweck«, wie Professor Bernd Thomsen schreibt, einer der vielen Managementberater, die im Purpose-Business Geld verdienen. »Sinnmaximierung« statt »Gewinnmaximierung«, so laute die Devise. Firmen dürften nicht mehr auf ihren eigenen Vorteil bedacht sein, lese ich bei Professor Thomsen: »Das Anforderungsset an Unternehmen reicht künftig über einwandfreies kaufmännisches Verhalten weit hinaus.« Denn laut Harvard Business Review, eine der ersten Adressen der angesagten Management-Empfehlungen, ist es die wichtigste Aufgabe des Chefs, sich um den Purpose zu kümmern. Wer kümmert sich dann aber um die Fertigung von Laserschneidemaschinen oder Migräne-Medikamenten, wenn der Chef mit dem Purpose beschäftigt ist?

Meistens reicht die Bestimmung des Purpose dann doch nicht viel weiter als zu einem Abklatsch von Fridays for Future-Rhetorik und gängigem Öko-Klima-Mainstream. Firmen, die früher ihre Freude daran hatten, sich im Wettbewerb voneinander zu unterscheiden, wollen plötzlich alle das Gleiche: nachhaltig sein, das Klima schützen und ein bisschen gut sein. Ob sie es schaffen, die Marktführer in diesem Business – vom Nabu über Greta Thunberg bis zum Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung – in den Schatten zu stellen, darf bezweifelt werden.

Man kann sich den Spaß machen, die Seite der Pleite- und Betrugsfirma Wirecard zu besuchen. Auch dort hat man sich einem nachhaltigen Purpose verpflichtet: Man wolle nämlich der »leading innovative driver« werden und lege zudem größten Wert auf Transparenz. Dann das sei nötig, um Vertrauen zu schaffen. Das ist, wie man inzwischen weiß, bei Wirecard bislang gründlich schief gegangen: Milliarden Euro verschwanden auf intransparenten Konten in Asien, während sich ein führendes Vorstandsmitglied mit zwielichtigen Leuten des russischen Geheimdienstes herumtrieb, um dadurch seine Geschäftspartner zu beeindrucken. Eine etwas andere Art von Purpose, wenn man so will.

Nun soll keinesfalls behauptet werden, dass sich hinter all den »höheren Zielen«, denen sich die Firmen verschreiben, in Wahrheit Lug und Trug verbergen. Der Verweis auf Wirecard macht lediglich deutlich, dass solche Purpose-Bekenntnisse wertlos sind, weil sie der Bürger nicht überprüfen kann. Ob ein Sportschuh von Adidas gut sitzt, nicht drückt, und lange hält, also nachhaltig ist, kann ich als Wanderer überprüfen. Ob Adidas aber vermag, »durch Sport das Leben der Menschen zu verändern«, lässt sich schwerlich überprüfen und klingt arg großmäulig. Erst recht lässt sich die Behauptung der Purpose-Verkäufer nicht überprüfen, Firmen mit »höheren Zielen« verzeichneten einen höheren Aktienkurs als die kleinen Krauter, die die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben.Der »Markt für Tugend« wächst

Aber natürlich gibt es eine verführerische Logik hinter der Purpose-Mode, die sie unter wechselnden Etiketten (»Sozialverantwortung«, »Stakeholder-Wirtschaft«) noch lange am Leben halten wird: Es existiert neben dem Markt für Dübel, Autos oder Lago-Maggiore-Krimis auch ein »Markt für Tugend«, der in Zeiten eines aufgeheizten Moralismus-Klimas ständig wächst. Das ist ein weitgehend symbolischer Markt »imaginierter Zukunft« (Jens Beckert), der suggeriert, wir könnten durch gute Gesinnung die Welt besser machen. Wenn es freilich ernst wird, wie bei dem ominösen Lieferketten-Gesetz, das deutsche Firmen dazu verpflichten will, die finanzielle Verantwortung für Moral und Öko-Korrektheit bis tief nach Bangladesch zu übernehmen, dann ist den meisten Unternehmen ihr Hemd dann doch näher als der Purpose.

Höchste Zeit, die Luft aus dem rhetorischen Tugend-Markt herauszulassen. Gegen das Purpose-Geschwurbel hilft der alte Chicago-Ökonom und Nobelpreisträger Milton Friedman (1912 bis 2006). In seinem Buch »Kapitalismus und Freiheit« hatte er eine einfache Antwort auf die Frage nach dem Unternehmenszweck – den Gewinn. »Es gibt nur eine einzige soziale Verantwortlichkeit von Unternehmen – ihre Ressourcen zu nutzen und sich in solchen Aktivitäten zu engagieren, die den Gewinn steigern«, heißt es bei Friedman. Zugespitzt lautet sein Imperativ: »The social responsibility of business is doing business. « Oder auf gut deutsch: Schuster bleib bei Deinen Leisten!

Liest man Friedman lediglich als kalten Turbo-Kapitalisten, hätte man ihn grob missverstanden. In Wirklichkeit geht es ihm um eine Polemik gegen den Manager-Kapitalismus und um ein Plädoyer für den Steuerstaat und die Zivilgesellschaft. Manager, die das Geld der Firma (»other people’s money«) für »höhere Zwecke« (mit entsprechend höheren Personal- und Beraterkosten) ausgeben, wollen sich damit in ein moralisch gutes Licht stellen. Sie stabilisieren ihre Macht mit Geld, das entweder ihren Aktionären oder ihren Arbeitern oder ihren Kunden fehlt – zum Ausbau des eigenen Manager-Ruhms. Friedman interpretiert diesen »Raub« als eine Art von privater Steuer, welche die Manager für sogenannte gesellschaftliche Aufgaben für sich abzweigen. Traue keinem Manager, wenn er sagt, er widme sich dem Gemeinwohl! Das ist nicht sein Business. Wenn die Unternehmen gute Gewinne machen, dann befähigt das den Staat (mit Steuern) oder die Wirtschaftsbürger (mit Einkommen), Gutes, Klima-Nachhaltiges oder sozial Sinnvolles zu tun. Eine bessere Welt ist durchaus möglich; »höhere Zwecke« für Unternehmen braucht es dafür nicht.

Rainer Hank

15. Juli 2020

Zusammenhalt auf Bestellung

Warum macht sich die Wissenschaft zum Handlanger der Politik?

Was kann man mit 40 Millionen Euro machen? Nicht viel, verglichen jedenfalls mit den Wumms-Milliarden, die derzeit zur Rettung der Nach-Corona-Konjunktur öffentlich verteilt werden. Immerhin: Man kann mit 40 Millionen etwas für die Wissenschaft tun, dachte sich Forschungsministerin Anja Karliczek. Seit Anfang Juni gibt es deshalb in Deutschland ein »Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt«, das besagte 40 Millionen über einen Zeitraum von vier Jahren ausgeben darf. Für Geistes- und Sozialwissenschaften sind 40 Millionen ein ganzer Batzen, zumal »Verstetigung« versprochen wurde: Wer jetzt bedacht wird, erhält mutmaßlich auch später Geld.

Die Geschichte dieses Instituts, verschlungen und vermurkst, lässt tief blicken in die Logik politischer Instrumentalisierung wissenschaftlicher Forschung – und warum die Wissenschaft das alles gerne mitmacht.Um meine freche These zu verstehen, muss man sich in die Mitte des vergangenen Jahrzehnts zurückversetzen. Damals wurde Pegida immer stärker, eine Bewegung von ostdeutschen Wutbürgern, die Angst haben, wir würden in Deutschland islamistisch überfremdet. Im Schlepptau von Pegida erstarkte die rechte AfD, auch sie ausgerechnet im Osten. Spät hatte der Populismus Deutschland ergriffen: Ins Rutschen gerieten die klaren Unterschiede zwischen Wahrheit und Fake, Hass war in der der sozialen Netzwelt, ohne dass so richtig klar wurde, woher die ganze Wut plötzlich kam. Denn äußerlich war alles gut: Kein Krieg, keine Arbeitslosigkeit, keine Pandemie. Die Politik der Mitte musste mitansehen, wie ihre Zustimmungswerte von Umfrage zu Umfrage schwer ins Rutschen gerieten.

Nacht- und Nebelaktion im Haushaltsausschuss

Damals, präzise im Mai 2016, bot der Dresdner Politikwissenschaftler Werner Patzelt zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, einer CDU-nahen Denkfabrik, der Politik seine Dienste an: Ein »Zentrum für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Integration« sollte den Auftrag bekommen zu untersuchen, wie aus gesellschaftlicher Spaltung Versöhnung werden könnte. Doch Patzelt, der Ideengeber, hat selbst den Ruf, mit den Rechten zu sympathisieren, was nicht nur bei der Opposition den Verdacht nährte, hier solle eine konservative Institution geschaffen werden, sondern erst recht bei der sensiblen Konkurrenz von Patzelts Kollegen in der Wissenschaft.

Im November 2017 wurde dann in einer von Beobachtern als Nacht- und Nebelaktion bezeichneten Aktion im Haushaltsausschuss des Bundestags das am Jahresende noch übrige Geld verteilt. Die SPD erhielt zwölf Millionen Euro für Forschungen zur Integration und Migration (»Dezim« nennt sich das Institut). Außerdem musste ein »Institut für die vernetzte Gesellschaft« her. Und dann waren eben noch jene 40 Millionen Euro übrig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt – Forschungen, von denen ausgerechnet der Spiritus Rector Werner Patzelt ausgeschlossen werden sollte. Was immer man von Patzelt hält, leugnen lässt sich nicht, dass den Forschungen über gesellschaftliche Inklusion ein Akt der Exklusion vorausging. Der Vorgang lieferte der AfD denn auch gute Munition für den Vorwurf, es gehe in Wahrheit nicht um die Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis, sondern um Unterstützung eines politischen Kampfes gegen rechts.

Überspringen wir die Zwischenschritte: Es dauerte weitere dreieinhalb Jahre, bis die Bildungsministerin am 1. Juni 2020 den offiziellen Startschuss des Instituts gab. Die Meldung dazu hat gute Aussichten auf einen Ehrenrang im Lexikon der Gemeinplätze. Kostprobe gefällig? »Um zu verstehen, was uns als Gesellschaft zusammenhält, brauchen wir noch tiefere Erkenntnisse.« Das ist trivial und rätselhaft zugleich: Wer ist »uns«, wer ist »wir«? Das deutsche Volk? Die Weltgesellschaft? Gerade in Zeiten der Krise dürften »wir« das Feld nicht »denen« überlassen, die die Gesellschaft spalten, heißt es in der Meldung, womit freilich ein Wink verbunden ist, dass die Ministerin von den Forschern nicht nur Erkenntnis, sondern auch politische Handreichung verlangt: »Wir« (die Wissenschaft) sollen »denen« (aber wer sind die?) ihr Handwerk legen und sie heim holen in die Gemeinschaft.

Ein Spiegelbild der Hilflosigkeit

Dabei darf man sich das Institut nicht wie ein normales Institut vorstellen: Zusammengewürfelt wurden elf Forschungseinrichtungen von Bremen bis Konstanz, die in einem Verbund 83 Forschungsprojekte zu beackern versprechen. Die Art und Weise, wie die Institute ausgewählt wurden, kann nach Einschätzung vieler Beteiligter einen Zusatzpreis in Intransparenz erhalten. Soziologen, Politologen, Geisteswissenschaftler und Juristen sind unter den Gewinnern, Ökonomen konnte man offenbar nicht gebrauchen. Böse Zungen sprechen von einer mit der Gießkanne verteilten ABM-Maßnahme.

Das Ministerium hält das Verfahren selbstredend für transparent und fair: Man habe nicht nur die wissenschaftliche Qualität geprüft, sondern auch »fachliche und thematische Ausgewogenheit« sichergestellt und »regionale Verteilung« der Standorte berücksichtigt, schreibt mir das Ministerium auf Anfrage. Mainstream und Verteilungsgerechtigkeit – sind das wissenschaftlichen Kriterien? Man kann es auch so beschreiben wie der Dresdener Politikwissenschaftler Hans Vorländer: »Das Institut ist ein Spiegelbild der Ratlosigkeit der Politik, die nicht weiß, wie sie mit den aktuellen gesellschaftlichen Verwerfungen umgehen soll.«

Schon die Vorgabe des Ministeriums ist fraglich: Der Zusammenhalt in rechten Gruppen – in feministischen oder antifaschistischen Gruppen übrigens genauso – ist ziemlich stark. Starke soziale Bindungen sind keinesfalls immer gut. Sie sind womöglich nicht die Lösung, sondern viel eher das Problem. Wer weiß, vielleicht wäre es für den gesellschaftlichen Zusammenhalt zielführender, flüchtige Bindungen aufzuwerten und starke Bindungen zu lösen?

Doch um solche Quisquilien schert sich die Ministerin nicht. Ihr geht es um Legitimationsbeschaffung durch Wissenschaft. Die vergangenen Monate der Corona-Krise hätten gezeigt, wie wichtig es sei, »auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis zu diskutieren und zu handeln«, sagt Frau Karliczek. Das kommt gut an. In Krisenzeiten müsse »die Politik auf den Rat von Wissenschaftlern hören und umsetzen, was diese für nötig halten«, finden die Bürger laut der jüngsten Deutschlandumfrage der Demoskopen aus Allensbach (F.A.Z. vom 18. Juni). Doch der Vergleich wird am Ende nicht aufgehen: Wenn Virologen eine Pandemie diagnostizieren, empfehlen sie den Politikern einen Shutdown. Wenn Sozialwissenschaftler eine Krise des sozialen Zusammenhalts konstatieren, was sollen sie dann der Politik empfehlen? Den Stuttgarter Schlossplatz oder den Dresdener Neumarkt schließen?

Das Ansehen der Wissenschaft in der Bevölkerung steigt, weil sie sich als nützlich erwiesen hat, gerade deswegen wird die Wissenschaft jetzt immer mehr von ihrer Nützlichkeit her interpretiert. Bei den Bürgern herrsche die Vorstellung, Wissenschaft sei ein Dienstleistungsbetrieb, bei dem man bestimmte Ergebnisse bestellen könne, konstatieren die Allensbacher Demoskopen. Doch Wissenschaftler sind keine Maurer, die den Kitt der sozialen Kohäsion zusammenmischen. Dafür sollten sie sich nicht hergeben.

Rainer Hank

13. Juli 2020

Schützt den Kapitalismus vor den Kapitalisten!

Kapitalisten sind schlimmer als Antikapitalisten

Die Antikapitalisten haben Oberwasser. Sie verdammen den Markt und loben den Staat. In der Pandemie ist der Eindruck entstanden, es sei wohl am besten, wenn der Staat nicht nur im Ausnahmezustand, sondern dauerhaft in der Wirtschaft nach dem rechten schaut. Die Regierung kümmert sich um die Löhne (Kurzarbeitergeld, Mindestlohn), ersetzt den Unternehmen ihre Verluste und gibt mit Milliarden Euro Anreize zum ökologischen Produzieren und Investieren (Konjunktur- und Wiederaufbaupakte). Sollte es am Geld mangeln, lässt man anschreiben (genannt Staatsverschuldung) oder bittet die Zentralbank um einen Obolus. Aus Gründen des Heimatschutzes kann man dann noch das ein oder andere Biotech- oder Luftfahrtunternehmen (teil)verstaatlichen (»Methode Altmaier«), damit gesichert ist, dass deren Eigentümer im Interesse des deutschen Volkes und nicht im Auftrag reicher ausländischer Investoren und Kunden wirtschaften.

Was herauskommt, wenn man die Kapitalisten werkeln lässt, sei doch unschwer zu sehen, sagen die Kritiker. Die Gier des Gütersloher Fleischfabrikanten Clemens Tönnies gilt als Beweis dafür, dass die privaten Fabrikanten sind, was sie immer schon waren: Ausbeuter und Sklavenhalter, die um des nackten Profits willen ihre Leute einem möglicherweise tödlichen Risiko aussetzen. Und die Gier des langjährigen Finanzdienstleisters Wirecard zählt als Beweis, dass die Skrupellosigkeit der Kapitalisten noch nicht einmal davor zurückschreckt, das Vermögen von Millionen Anlegern zu vernichten und die Arbeitsplätze Tausender Angestellter gleich mit. Kurzum: Der Kapitalismus versaut die Sitten. Er bringt nur Unglück über die auf dem Planeten lebenden Menschen.

Die Kritik am Kapitalismus ist so naheliegend wie abgestanden. Sie ist vor allem falsch und wird durch Wiederholung nicht richtig. Der zentrale Denkfehler: Die Antikapitalisten verwechseln die Kapitalisten mit dem Kapitalismus. Der Kapitalismus ist ein Segen für die Menschen, er bringt Fortschritt und Wohlstand und hat stets mehr neue Jobs geschaffen als alte vernichtet. Wer es nicht glaubt, kann sich die Daten der imponierenden Wirtschaftsgeschichte der vergangenen zweihundert Jahre in den Industrieländern ansehen.

Niemand mag den Wettbewerb so wenig wie die Kapitalisten

Wer sind die Kapitalisten? Das sind Eigentümerunternehmer und ihre angestellten Manager, einerlei ob sie Autos bauen, Impfstoffe gegen ansteckende Krankheiten herstellen, Schweine zerlegen, Vermögen für andere vermehren (oder vernichten) oder Podcast-Apps erfinden. Darunter gibt es, wie immer im Leben, pfiffige und weniger smarte Leute, es gibt charakterlich stabile und moralisch fragwürdige Gestalten. Und es gibt solche, die aufgrund eigener kreativer Leistung reich geworden sind, während anderen das unternehmerische Erbe in den Schoß gefallen ist. Die einen wollen vor allem viel Geld machen, die anderen wollen auch Gutes tun für die Allgemeinheit. Aber eines eint sie alle als Kapitalisten: Sie ärgern sich über die Konkurrenz, weil die Wettbewerber ihren geschäftlichen Erfolg und ihren Ruhm schmälern könnten. Niemand mag den Wettbewerb so wenig wie die Kapitalisten, noch nicht einmal die Sozialisten, obwohl man es eigentlich nur denen nachsagt. Weil die Kapitalisten den Wettbewerb nicht mögen, trachten sie danach ihn zu unterlaufen: Sie wollen Monopolisten werden oder, wenn sie das nicht schaffen, schmieden sie Kartelle und verständigen sich mit den Konkurrenten über den Preis. Gerne verbünden sie sich als starke Lobbymacht, um dem Staat Subventionen abzupressen oder um sich – weil systemrelevant (»too big to fail«) – vom Staat mit Steuergeld retten zu lassen. Wenn drei oder vier Kapitalisten zusammenhocken, dauert es nicht lange, bis sie sich gegen die Allgemeinheit verschwören, wusste der schottische Aufklärer Adam Smith.

Das egoistische Verhalten der Kapitalisten ist systemisch, es ist kein moralischer Makel. Betrug und Bilanzfälschung hingegen (wie offenbar im Fall Wirecard) oder Ausbeutung der Arbeiter bis an die Grenze des Erlaubten (wie offenbar im Fall Tönnies) ist ein Fall von Recht und Moral. Der Staat ist dazu da, dem Egoismus der Kapitalisten (dem moralisch einwandfreien und erst recht dem moralisch verwerflichen) Grenzen zu setzen – im Interesse des Marktes: Die »sichtbare Hand« des Staats und die »unsichtbare Hand« des Marktes gehören zusammen. Denn der Markt lebt von Vertrauen, kommt aber ohne Kontrolle nicht aus. Der Staat muss die Kapitalisten so regulieren, dass der Wettbewerb ungehindert funktioniert und sie möglichst wenig Schlimmes anrichten können. Auch das wussten schon die Alt-Liberalen der europäischen Aufklärung. Nach Adam Ferguson (1723–1816) ist die Marktwirtschaft jenes Arrangement, worin selbst schlechte Leute wenig Schaden stiften können (»under which bad men can do least harm«). Oder härter gesagt: Im Sozialismus können Menschen ein ganzes Volk in Armut und Unfreiheit führen (Venezuela, Nordkorea, DDR), im Kapitalismus versagen »bloß« einzelne Akteure.

Kontrollversagen ist kein Marktversagen

Dabei gibt es freilich gute und weniger gute Regulierungen. Der Fall Tönnies verlangt striktere Auflagen für Arbeitsschutz und Bezahlung. Mindestpreise für Fleisch oder das Verbot von Werkverträgen verlangt der Fall nicht. Das würde weder die Arbeitsbedingungen noch die Qualität des Schweinefleischs verbessern. Und, nebenbei bemerkt, ärmeren Menschen das Essen zu verteuern, klingt nicht besonders sozial.

Der Fall Wirecard ist nicht nur ein Versagen gieriger, womöglich krimineller Unternehmer und blauäugiger, womöglich sogar konspirierender Bilanzprüfer. Er ist auch Versagen des Staates, der seiner Kontrollpflicht gerade nicht nachgekommen ist: Weder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin – eine Staatsbehörde wie das Robert Koch Institut – noch die vom Staat beauftragte »Bilanzpolizei« (»Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung«) haben ihre Arbeit gut gemacht. Das Versagen der staatlichen Regulierung von Kapitalisten ist etwas prinzipiell anderes als das Versagen des Kapitalismus.

Warum aber soll man den Kapitalismus gegen die Kapitalisten verteidigen? Noch einmal: Weil der Kapitalismus das beste und freieste Wirtschaftssystem ist, das wir kennen. Wer sein Kapital so einsetzt, dass es für ihn den höchsten Ertrag bringt, steigert das Volkseinkommen. Markt und Wettbewerb kanalisieren das einzelwirtschaftliche Gewinnstreben in die Richtung des allgemeinen Nutzens. Der Wohlstand der Nationen wächst durch Arbeitsteilung, Spezialisierung und Globalisierung. Liberale sind deshalb »pro market«, aber nicht »pro business«, dafür ist der BDI da.

Man kann das alles nachlesen in einem schönen, 2003 erschienenen Buch der beiden Chicago-Ökonomen Raghuram Rajan und Luigi Zingales: Saving Capitalism from the Capitalists. Unter allen Ratschlägen der beiden Ökonomen zur Rettung des Kapitalismus gefällt mir der letzte am besten: Erzieht die Öffentlichkeit dazu, den Segen freier Märkte besser zu verstehen. Damit der Unterschied zwischen staatlicher Regulierung (gut) und staatlicher Intervention (schlecht) sich herumspricht und die Einsicht, dass die Interessen der Kapitalisten häufig nicht im Interesse des Kapitalismus sind.

Rainer Hank

30. Juni 2020

Sklaverei und Demokratie

Das passt doch nicht zusammen, oder doch?

Die Wiege der Demokratie liegt in Athen. Aber sie liegt auch in Nordamerika. Die Wiege der Sklaverei liegt in der Antike. Sie liegt aber auch in Nordamerika, wo britische Siedler billige Arbeitskräfte aus Afrika unterjochten, denen sie jene Freiheitsrechte vorenthielten, die sie für sich selbst erkämpft hatten. Wie passt beides zusammen? Dazu hilft ein Blick auf die Ökonomie mehr als der allgemeine Verweis auf rassistische Unmoral. Sklaverei hat wirtschaftliche Gründe, es sind paradoxerweise dieselben Gründe, die auch zur Demokratie führten. Aber der Reihe nach.

Im Jahr 1607 gründete die Virginia Company of London eine kleine Siedlung, die sich Jamestown nannte. Dass private Aktiengesellschaften die Kolonisierung der neuen Welt übernahmen, war durchaus üblich. Sie brauchen dafür lediglich eine Urkunde des englischen Königs, der ihnen das Recht der Besiedlung übertrug. Doch schalten und walten, wie sie wollten, konnten die tonangebenden Aktionäre gleichwohl nicht. Schnell hatten sie begriffen, dass gesellschaftlicher Konsens am besten über Teilhaberechte für alle Siedler sich herstellen ließ. Demokratie ist eine Art Verlegenheitslösung, wenn Autokratie nicht durchsetzbar ist.

So kam es zwischen dem 30. Juli und dem 4. August 1619 zur ersten demokratischen Volksversammlung in Virginia. Sie setzte sich zusammen aus dem Gouverneur und einem von der Aktiengesellschaft bestimmten sechsköpfigen Konzil. Hinzu kamen zweiundzwanzig gewählte Abgeordnete, jeweils zwei aus den elf Siedlungen von Virginia. Lang hatten sie es dort nicht ausgehalten, es muss unerträglich heiß und schwül gewesen sein. Aber geregelt wurde, dass ein entscheidendes Recht fortan vom Siedlungsunternehmen auf das Parlament übergehen sollte: Das Recht, Steuern zu erheben. Seither gilt das Haushaltsrecht als Königsdisziplin eines demokratischen Parlaments. Die Bürger wollen selbst darüber entscheiden, welchen Anteil ihres wirtschaftlichen Erfolgs sie an den sie schützenden Staat abzugeben bereit sind. Parlamentarische Kontrolle verhindert, dass mit ihrem Geld Schindluder getrieben wird. »No taxation without repräsentation«.

Das Schicksal der afrikanischen Einwanderer

Lange vor der Erklärung der amerikanischen Unabhängigkeit im Jahr 1776 gab es in den Staaten der neuen Welt bereits viel Demokratie: Während in Massachusetts Dreiviertel der männlichen Bevölkerung wählen durften, waren es zur gleichen Zeit im 17. Jahrhundert in England (auch ein Mutterland der Demokratie) gerade einmal drei Prozent. Diese Freiheit as war ein starker Anreiz für viele, sich unter schweren Bedingungen auf den Weg in die neuen Kolonien zu machen. Die Einführung der Demokratie für größere Bevölkerungsgruppen, so könnte man zugespitzt sagen, entsprang weniger einer moralphilosophischen Grundüberzeugung, als der Not, in einem weiten Land ansonsten nicht genügend Untertanen zu finden. Man lockte Bürger, indem man ihnen Wahlrechte anbot.

Doch warum wurde britischen Einwanderern Freiheit und Demokratie versprochen, während das Schicksal der afrikanischen Einwanderer die Sklaverei war? »Die Faktoren, die zur Einführung der Demokratie führten, sind dieselben, die auch zur Erfindung der amerikanischen Sklaverei führten«, heißt es in einem neuen Buch des Politikwissenschaftlers David Stasavage über »The Decline and Rise of Democracy«. Es sind beide Male ökonomische Gründe.

Wie kam es überhaupt zur Sklaverei? Laut einer wichtigen Untersuchung des Wirtschaftswissenschaftlers Evsey Domar aus dem Jahr 1970 besteht das zentrale Problem der Besiedlung des neuen Kontinents darin, dass es viel Land, aber wenig Arbeiter gibt. Das ganze Land nützt einem aber nichts, wenn keine Leute da sind, die es urbar machen, Landwirtschaft betreiben, um Vieh und Ackerfrüchte zu verkaufen. Die strukturelle Knappheit an Arbeitern setzt einen Anreiz für die Landbesitzer, Menschen zur Arbeit zu zwingen und dafür zu sorgen, dass ihnen die Leute nicht davonlaufen. Wichtiger als das Land zu kontrollieren ist es für die Landeigentümer, die Leute zu kontrollieren. Rechtlose Leibeigene hoffte man besonders gut kontrollieren zu können.

Dass es einen Zusammenhang zwischen knappem Arbeitsangebot und Sklaverei gibt, leuchtet unmittelbar ein. Doch dann stellt sich umso schärfer die Frage, wie es kommen kann, dass die Knappheit der Arbeit auf der anderen Seite und just zur selben Zeit auch zu Einführung der Demokratie führte. Auch hier findet Stasavage eine ökonomische Erklärung: Alles hängt von den Exit-Optionen der Arbeiter ab. Fällt es den Arbeitern leicht, sich aus der Abhängigkeit von ihrem Großgrundbesitzer zu befreien, muss der ihnen höhere Löhne und der Staat ihnen politische Freiheit bieten. Gibt es keine Exit-Option, kann man sie bei mickriger Bezahlung versklaven.

Die Exit-Option entscheidet alles

Und genau hier liegt der Unterschied zwischen den weißen und schwarzen Migranten. Denn die neuen Staaten bedienten sich auch gerne rechtloser Auswanderer aus Großbritannien als Arbeiter, die vertraglich zu jahrelangem Dienst verpflichtet waren, um die hohen Kosten für die Passage nach Amerika zu bezahlen. Doch nicht alle ließen das mit sich machen, büxten aus, gründeten selbst Farmen. Hinzu kam, dass Großbritannien, ein früher Rechtsstaat, solche Ausbeuterverträge immer wieder ahndete. Kurzum: Die weißen Auswanderer hatten starke Exit-Optionen, auf welche die Landbesitzer mit dem Angebot demokratischer Mitbestimmun reagierten.

Ganz anders war die Lage bei den Afrikanern, die seit 1619 in Virginia, Maryland und anderen Kolonien landeten. Ihre Exit-Optionen waren weitaus geringer: Sie sprachen kein Englisch, waren weitaus hilfloser, weil nicht vertraut mit der dominanten britischen Kultur und – und hier kommt der ethnozentrische Rassismus ins Spiel – wurden von den britischen Siedlern als Menschen minderen Werts behandelt. Der immense Erfolg der Tabakplantagen und des Exports von Tabak nach England, nicht zuletzt, weil Rauchen als Medizin gegen die Große Pest von 1665 in London galt, führte zu einem enorm wachsenden Bedarf afrikanischer Arbeitskräfte. In Georgia, wo man aus ökonomischen (nicht moralischen) Gründen eine Zeitlang die Sklaverei verboten hatte, kehrte man bereits Anfang des 18. Jahrhunderts wieder dazu zurück mit wirtschaftlichen Argumenten, die an Kälte kaum zu übertreffen sind: Auch wenn die Marktpreise für weiße Engländer billiger seien und die Präsenz der Schwarzen womöglich den Fleiß der Weißen dämpfe, empfehlen die Grundbesitzer, afrikanische Sklaven zu beschäftigen. Sie seien körperlich besser für die schwere Landarbeit geeignet und könnten das schwül-warme Klima eher vertragen, während Engländer rasch gesundheitlich schwächelten.

Fazit: Die großen Pioniere der Demokratie in Amerika waren zugleich große Sklaventreiber. Sklaverei wie Demokratie sind Erfindungen, die ökonomischem Kalkül entsprangen. Im Kampf um knappe Arbeitskräfte haben sich in den Gründungsjahren der Vereinigten Staaten aus derselben Siedlungslogik heraus politische Freiheit und politische Unterdrückung ergeben. Es sollte über dreihundert Jahre dauern, bis Schwarzen und Weißen gleich Rechte von der Verfassung gegeben wurden. Dass die Ungleichheit damit noch lange nicht beendet war, zeigen die Auseinandersetzungen des Sommers 2020.

Rainer Hank

22. Juni 2020

Ein Nachruf auf das Büro

Zuhause zoomen ist auf Dauer auch keine Lösung

In der ersten Folge der amerikanischen Fernsehserie »The Office« droht der Filiale der Papiergroßhandelsfirma Dunder Mifflin Inc. in Scranton, Pennsylvania, die Schließung und den dortigen Angestellten die Entlassung. Jim, ein Vertriebsmitarbeiter – notorisch gelangweilt und wenig motiviert – bekommt die Krise: »Wenn ich jetzt entlassen werde«, sinniert er, »wo soll ich dann den ganzen Quatsch in meinem Kopf lassen: Den Tonnen-Preis von Manila-Ordnern und dass Pamela am liebsten Waldfrüchte-Joghurt mag«. Der Ausspruch bringt eine ganze Büro-Existenz auf den Punkt: Der Angestellte muss sich Sachen merken, die niemand sonst braucht: Wer weiß schon, was Manila-Ordner sind? Das Wissen über den Lieblingsjoghurt der attraktiven Pam ist auch nur deshalb nützlich, weil Jim seit langem hinter der Kollegin her ist. Kurzum: Das Büro ist viel mehr bloß als ein Ort zum Geldverdienen. Es ist ein Mikrokosmos menschlichen Wissens und menschlicher Gefühle.

Wenn der Eindruck nicht täuscht, dann geht es mit dem Büro jetzt zu Ende. Corona gab ihm den Rest. Ein Nachruf ist überfällig.

Ob ein Abgesang nicht verfrüht sei, fragt mein Bekannter, der Soziologe. Totgesagte leben bekanntlich besonders lang. Sicher fühlte ich mich erst, als ich las, dass allein der persönliche Aktienanteil des Zoom-Gründers – Eric Yuan heißt der Mann – an seinem Unternehmen Anfang Juni auf über zehn Milliarden Dollar gestiegen ist. Yuan hat das Unternehmen vor neun Jahren gegründet, bis vor vier Monaten hatte ich noch nie von Zoom gehört und plötzlich zoomt die ganze Welt. Täglich dreihundert Millionen Teilnehmer bei virtuellen Meetings gab es im April. Zoom ist das Symbol dafür, dass die Symbiose des Angestellten mit seinem Büro vorbei ist.

Controller in den Firmen und Urbanisten an den Universitäten sind sich plötzlich einig, dass das Büro teuer ist, sein Nutzen aber zweifelhaft. Es verschlingt hohe Quadratmeter-Kosten in bester City-Lage und steht häufig leer, während die Angestellten auf Dienstreisen oder beim Kunden sind. Einen Schreibtisch kann jeder zuhause aufstellen, notfalls tut es auch der Küchentisch. Wenn die Kinder in Nach-Corona-Zeiten wieder in Schule sein werden, wird es in den Reihenhäusern der Vorstädte ruhig und konzentrierte Arbeit möglich. Der Harvard-Ökonom Ed Glaeser, einer der führenden Urbanisten, kann zeigen, dass Hauspreise und Pendlerkosten stets im Gleichgewicht sind. Das bedeutet, vereinfacht gesagt: Häuser und Gärten werden größer und billiger, je weiter sie vom Arbeitsplatz entfernt sind. Dafür muss der Angestellte dann aber lange Wege in überfüllten U- oder Autobahnen (und die entsprechenden Fahrtkosten) in Kauf nehmen. Kaum etwas macht Menschen so unzufrieden wie die Pendelei zum und vom Arbeitsplatz.

Partner findet man jetzt bei Tinder

Kurzum: Wenn der Controller in der Firma Geld und der Angestellte zuhause Zeit spart, dann könnte eine Interessengleichheit vorliegen, die am Ende dem Büro den Garaus macht. Solche Umschichtungen sind nichts Ungewöhnliches: Computerisierung und Digitalisierung führen längst dazu, dass viele Bürotätigkeiten (der Bote oder die Sekretärin) überflüssig wurden. Zumal, denken wir an Pamela und den Waldfrüchtejoghurt, das Büro seine traditionelle Funktion als Partnerschaftsanbahnungs- und -vermittlungsagentur längst an Tinder & Co. abgegeben hat. Jede vierte Angestellte hat in den guten alten Zeiten einen Kollegen aus der Firma geheiratet. Das lässt sich jetzt marktwirtschaftlich gesehen zielgenauer und vermeintlich risikoverminderter über eine Dating-Plattform matchen.

Ziellos mit der Kollegin im Türrahmen plaudern

Ob das alles unterm Strich ein Fortschritt ist, werden wir sehen. Sicher aber ist: Das allmähliche Verschwinden des Büros wäre auf jeden Fall auch ein Verlust. Ich erinnere mich an meine ersten Schülerjobs im Büro einer Bank, wo die Männer in ihren blütenweißen Hemden, jeder mit Krawatte, lautlos ihre Papiere beschrieben, sie dann in braunen Umschlägen (»Manila-Ordner«, so heißen die offiziell wirklich) in eine Rohrpost-Büchse einrollten, die mit ordentlichem Krach irgendwo in den Tiefen der Wände verschwand. Bis heute habe ich nicht verstanden, wie diese Rohrpostbüchsen wissen konnten, in welchem Zimmer welchen Stockwerks sie wiederauftauchen mussten. Nachdem ich selbst fünfunddreißig Jahre lang als Büromensch gearbeitet habe, würde ich das informelle Gespräch im Türrahmen als die wichtigste Quelle der Kreativität werten: Eine Plauderei (kein Meeting!), die ziellos mit der Kollegin des Nachbarbüros begonnen, endet plötzlich mit einer gemeinsam gefundenen Lösung für ein Problem, das zu lösen gar nicht Ziel des Gespräch war. Die Soziologen haben für diese Erfahrung einen Begriff: Serendipity, definiert als eine zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchtem, das sich als Entdeckung erweist. Der Entzug von Serendipity wäre vermutlich der größte menschliche und volkswirtschaftliche Schaden, den der Tod des Büros mit sich brächte. Beim einsamen Entladen der Spülmaschine zuhause kommen einem solche Einfälle eher selten.

Doch das sind persönliche Eindrücke. Ein Nachruf muss auch die Geschichte des Verstorbenen erzählen. Der Beruf des Schreibers, den es seit der Antike gibt, ist ein früher Verwandter des Angestellten. Der Bankier in den Städten der italienischen Renaissance ist es ebenfalls. Im großen Stil wurden erstmals bei der East Indian Company, dem ersten Großunternehmen der Wirtschaftsgeschichte, im frühen 18. Jahrhundert über dreihundert Notare und Buchhalter beschäftigt. Während aber noch Mitte des 19. Jahrhunderts die Angestellten nicht besonders gut angesehen waren, weil sie – anders als Bauern, Fabrik- oder Bauarbeiter – nicht wirklich etwas herstellten, haben sich die Weißkittel im Lauf der immer arbeitsteiliger organisierten Welt mehr und mehr den Vorrang vor den Blauhemden gesichert. Der Mann der Verwaltung stand spätestens Mitte des 20. Jahrhunderts über dem Mann der Fabrik und brachte mehr Geld nachhause. Das Großraumbüro, das es übrigens schon in Frank Lloyd Wrights berühmten »Larkin Building« von 1904 gibt, imitiert das Fließband der Fabrik, doch der »organisation man«, der loyal alle Werte seines Unternehmens absorbiert, sollte am Ende obsiegen (mehr zu Soziologie des Büros findet sich in dem faszinierenden Buch von Nikil Saval: Cubed. A Secret History of the Workplace).

Auflösungserscheinungen waren lange vor der Corona-Krise schon zu beobachten: Der Ruf des Fließbandbüros verschlechterte sich. Seit den Tagen der New Economy mussten Yoga-Trainer und Feng-Shui-Konzepte her. Wer besonders kreativ sein wollte, ging nach dem Lunch zum Tischfußballkicker, um seine Aggression abarbeiten und anschließend frisch motiviert seinen Chef beeindrucken zu können. Weil das Büro – unter dem Namen Co-Working-Space – immer mehr einem privaten Café mit angeschlossenem Laptop ähnelte, verstand am Ende keiner mehr, warum es dazu noch eines teuren Glashauses in 1–A-Lage bedurfte. In den Corona-Zeiten haben wir nun gelernt, dass der Laden auch läuft, wenn nur der Top-Manager und der Hausmeister – eher aus Nostalgie – zuweilen im Office vorbeischauen, der Rest aber zuhause vor sich hinzoomt.

Mit diesem traurigen Ende sollten wir uns dann doch nicht abfinden. Womöglich gründet sich bald eine Volksinitiative zur Rettung des Büros. Ich demonstriere mit!

Rainer Hank