Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Februar 2026Boomer, raus aus eurer Altbauwohnung

25. Februar 2026Nachruf auf die Chauffeur

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

26. November 2025

Überraschend robust

Wie sieht der Kapitalismus in 50 Jahren aus?

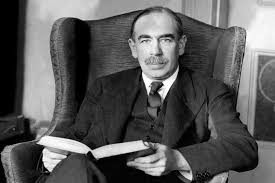

Der große Ökonom John Maynard Keynes hat 1930 einen Essay über die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden hundert Jahren geschrieben (»Economic Perspectives for our Grandchildren«). Das berühmte Dokument, das bis heute an Esprit nichts einbüßt, hatte einen ziemlich optimistischen Sound. Obwohl Keynes im Jahr 1930 die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs nicht vorhersehen konnte, sollte er grosso modo mit seiner Kapitalismus-Prognose am Ende Recht behalten.

Keynes hatte die Erwartung, dass technischer Fortschritt und Kapitalakkumulation die Grundbedürfnisse aller Menschen leicht befriedigen würden. Weil die Produktivitätsfortschritte so groß ausfallen, meinte er, würden die Menschen irgendwann nur noch fünfzehn Stunden arbeiten und in der restlichen Zeit der genussvollen Muße frönen. Wirtschaftliche Knappheit, das Grundproblem jeder Ökonomie, sei dann nämlich überwunden, so dass man sich den wirklich wichtigen Dingen widmen könne: Kunst, Beziehungen, Kultur. Keynes, der Star der Ökonomie, der dem Bloomsbury Kreis um Dichterinnen wie Virginia Woolf angehörte, fand ökonomische Dinge offenbar weniger interessant als ein Leben in und für die Kunst.

Obwohl die Produktivitätsfortschritte seit 1930 sogar noch weitaus größer ausgefallen sind, als Keynes es prognostizierte, haben die Menschen in den Industrieländern zwar ihre Arbeitszeit deutlich reduziert, freilich nicht auf fünfzehn Wochenstunden. Womöglich aus Angst vor Langeweile. Die anhaltenden Debatten über die Work-Life-Balance hätten Keynes vermutlich gefallen. Vielleicht das größte Versäumnis der Keynesschen Essays ist seine Blindheit für Fragen der Gleichheit und Gerechtigkeit. Dass es ganze Kontinente gibt, die sich dem Wachstum verweigern, und dass innerhalb der Industrieländer die Kluft zwischen Arm und Reich tendenziell größer wird, das hatte der große Ökonom nicht auf dem Schirm. Offenkundig ging er davon aus, dass der Fortschritt bei allen Menschen mehr oder weniger gleich ankommen werde.

Eine Umfrage des Wall Street Journals

Und heute? Das Wall Street Journal (WSJ) hat vor ein paar Wochen eine ähnliche Frage an eine Reihe prominenter amerikanischer Ökonomen gerichtet. Im kommenden Jahr feiert die ökonomische Welt 250 Jahre Adam Smith, »Wohlstand der Nationen«, erschienen 1776: Es ist das Grundbuch der Theorie der Marktwirtschaft. Wie, so die Frage des WSJ, wird der Kapitalismus in 50 Jahren aussehen? Eine Glaskugel in den Raum zu stellen, die hundert Jahre abbildet – wie bei John Maynard Keynes – hat sich die Redaktion nicht getraut. In Zeiten der fortgesetzten Beschleunigung sind fünfzig Jahre wie früher hundert.

Tröstlich für Freunde der Marktwirtschaft: Keiner der befragten Ökonomen prognostiziert das Ende des Kapitalismus. Das wäre zu Keynes› Zeiten anders gewesen, als viele westliche Intellektuelle nicht sicher waren, ob der Sowjetkommunismus nicht am Ende den Kapitalismus ökonomisch übertrumpfen würde. Einen derart radikalen Systemwettbewerb gibt es heute nicht. Allerdings gibt es inzwischen einen neuen geopolitischen Systemwettbewerb etwa zwischen USA, Russland, China und Europa, der auch die Entwicklung des Kapitalismus tangiert. Amerikas klassische Rolle als die Regeln der Marktwirtschaft stabilisierender Hegemon ist passé. Im Konflikt zwischen nationaler Sicherheit und globalen Wachstumschancen gewichten inzwischen nicht wenige Länder die Sicherheit höher und sind bereit, auf Wachstum zu verzichten.

Allen politischen Verwerfungen durch die Bedrohung von Populismus und Autoritarismus zum Trotz bleiben die Ökonomen aber durch die Bank davon überzeugt, dass der Kapitalismus auch in fünfzig Jahren noch robust sein werde dank seiner Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und sich flexibel an neue Bedingungen anzupassen: Immer schon habe sich der Kapitalismus auf neue Realitäten einzustellen gewusst. Marktkräfte konnten sich entfalten, aus neuen sozialen Bedürfnissen hätte sich häufig profitable Geschäftsmodelle zimmern lassen, meint der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, Nobelpreisträger des Jahres 2025. Diese adaptive Fähigkeit übersehen zu haben, ist der fundamentale Fehler von Marx bis Schumpeter, die erwartet haben, der Kapitalismus werde an seinen inneren Widersprüchen oder an dekadenter Erstarrung kollabieren.

Kapitalismus beruht auf der Fähigkeit, Innovationen in Investitionen zu verwandeln – eine Stärke, die sich nach Ansicht der meisten vom WSJ befragten Ökonomen heute vor allem in der von Künstlicher Intelligenz losgetretenen Revolution aller Lebensbereiche spiegele. Offen freilich ist, ob die Früchte der KI ausschließlich von den kalifornischen Tech-Monopolen geerntet werden, was die gesellschaftliche Ungleichheit vergrößern würde, wie der MIT-Ökonom und Nobelpreisträger 2024 Daron Acemoglu als Schreckgespenst an die Wand malt. Möglich sei freilich auch, dass die Arbeitnehmer die Profiteure der KI sein würden, indem sie deren spezifische Einsatzmöglichkeiten für Bandarbeiter, Krankenschwestern oder Erzieher nutzen, die die Arbeit erleichtere und zugleich produktiver mache. Ob am Ende die Tech-Konzerne oder die Arbeiter den KI-Reibach machen, hänge davon ab, ob es offene Wettbewerbsbedingungen mit entsprechendem Kartellrecht geben werde, die den Tech-Riesen das Monopol streitig mache, so Acemoglu. Das klingt wie ein Rückgriff auf die ordnungspolitische Lehre der sozialen Marktwirtschaft, für die der Wettbewerb das entscheidende Instrument zur Entthronung wirtschaftlicher Macht darstellt.Robuster Sozialstaat

Ins Lager der besonders Positiven reiht sich, nicht ganz unerwartet, der Harvard-Ökonom Gregory Mankiw ein, der eines der weltweit erfolgreichsten Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre geschrieben hat. Mankiw lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster: Das Einkommen des durchschnittlichen Amerikaners werde sich in fünfzig Jahren real (also inflationsbereinigt) verdoppelt haben. Bleibende soziale Ungleichheit werde Nährboden für Populisten von links wie rechts sein – aber als Reaktion darauf würden die demokratischen Kräfte in diesen Ländern den Sozialstaat robuster machen und zum Beispiel allen Bürgern ein garantiertes Grundeinkommen zusichern.

Insgesamt werde das Leben und Arbeiten in fünfzig Jahren leichter sein, meint Mankiw. Fabrikarbeit von Menschen werde nahezu verschwunden sein; Fabriken gebe es zwar weiterhin – bloß dass dort jetzt die Roboter die Arbeit verrichten. Die Menschen würden stattdessen verstärkt im Dienstleistungsbereich arbeiten, dabei Tätigkeiten verrichten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.

Wird es am Ende also gut ausgehen, fragt John Mokyr am Ende seines Beitrags. Wir wissen es nicht. Vieles kann schief gehen. »Doch wenn vieles schief geht, macht nicht den Kapitalismus dafür verantwortlich!«, warnt der Ökonom.

Rainer Hank

26. November 2025

Zugang ist alles

Ein etwas anderer Blick auf Ungleichheiten

Vor kurzem musste ich zur Computertomografie (CT) in die Radiologie einer Klinik. Ich lag schon auf der Liege, auf der man in die Röhre eingefahren wird, da hörte ich die Krankenschwester – pardon: MTA – erschrocken ausrufen: »Sie haben ja gar keinen Zugang!«

Die MTA meinte die fehlende Braunüle, die einen Zugang zu meinem Körper eröffnet und jeden Menschen sofort als Krankenhausinsassen zu erkennen gibt. Braunüle heißt diese »Venenverweilkanüle«, weil sie ursprünglich von der Pharmafirma »Braun Melsungen« erfunden wurde; inzwischen wird das simple Wunderwerk auch von Wettbewerbern vertrieben. Über eine Braunüle lassen sich Infusionen, Medikamente, Bluttransfusionen und vieles mehr verabreichen; über sogenannte Site-Ports können gleichzeitig verschiedene Lösungen eingeflößt werden. Bevor es in eine CT-Röhre geht, braucht es ein Kontrastmittel; das fließt natürlich auch über die Braunüle. Mit einem simplen Plastikschlauch von ein paar Zentimetern schafft man einen lebensrettenden Zugang: Notfallmedikamente, Narkose, Schocktherapie – alles hängt an dieser künstlichen Körperöffnung.

Ein Zugang ist alles. Ohne Zugang ist nichts. Als ich vor Jahrzehnten einmal ein paar Monate lang das Glück hatte, als Visiting Fellow am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Amerika zu studieren, war es gleich am ersten Tag der Zugang zu »Athena«, der mich als ordentliches Mitglied der MIT-Community auswies, sozusagen die Braunüle der Ivy Leage. Athena, so heißt sinnigerweise eine akademische Rechnerumgebung am MIT: Sie bietet IT-Dienste, Remote-Server, Datenbanken, gemeinsame Software, Authentifizierung und Zugang zum Bibliothekssystem. Es gibt sie bis heute, habe ich mir sagen lassen – natürlich mit noch viel umfangreicheren Rechten und digitalen Bewegungsmöglichkeiten als damals. Der Zugang ist nicht billig, enthalten in den teuren Studiengebühren. Wer zahlt, der bekommt das Passwort – Schlüssel zu einer schier endlosen Welt des Wissens.

Katastrophe: Passwort vergessen

Zugang ist nie das Ziel selbst, so könnte man sagen, sondern die Bedingung, dass etwas überhaupt stattfinden kann. Ohne Zugang keine Handlung, keine Teilhabe, keine Heilung. Die Berechtigung stiftet ein Passwort. Wer kennt nicht die Verzweiflung, wenn man wieder mal das Passwort vergessen hat, sich im digitalen Passwortschrank auf dem Handy nichts Passendes finden lässt und ein Button »Passwort vergessen« fehlt. Dann folgt meist ein langwieriger nervtötender Prozess, ein neues Passwort zu beantragen, wofür man häufig wieder ein früher festgelegtes Passwort benötigt. Wo war das denn bloß wieder abgelegt?

In den endlosen und zuweilen ermüdenden Debatten über Ungleichheit wird der »Zugang« meist übersehen. Da geht es dann nur um unterschiedliche Einkommen oder Vermögen. Es geht um Erbschaften, die einer mit reichen Eltern zu erwarten hat; einer, der arm geboren wird, aber nicht. Dass der Zugang Ungleichheiten definiert, kommt selten in den Blick.

Eine Ausnahme sind die Forschungen des indischen Wirtschaftswissenschaftlers und Philosophen Amartya Sen (geboren 1933). Er war Professor an der Harvard Universität, in guter Nachbarschaft zum MIT gelegen. 1998 erhielt er für seine Forschungen den Ökonomie-Nobelpreis.

Zu den Forschungsergebnissen Sens gehört die Erkenntnis, dass Hungersnöte nicht primär durch Knappheit von Nahrungsmitteln entstehen, sondern durch fehlenden Zugang zu Nahrung. Man kann es auch anders sagen: Eine Hungersnot ist weniger ein ökonomisches, als vielmehr ein politisches Problem. Menschen verhungern, obwohl genug Essen da ist, weil ihre Anrechte und Ansprüche auf Lebensmittel wegbrechen. Sen hat diese Erkenntnis in späteren Forschungen generalisiert mit seinem sogenannten »Capability Approach«: Wirtschaftliche Entwicklung bemisst sich nicht nur an Einkommen, sondern an den realen Zugängen zu Chancen, die Menschen haben. Chancengleichheit hat Zugangsrechte zur Voraussetzung. Ohne Zugangsrechte hat man buchstäblich keine Chance. Zwei Menschen mit gleichem Einkommen können sehr unterschiedliche Lebenschancen haben, wenn einer keinen Zugang zu Bildung, Gesundheit oder politischer (demokratischer) Teilhabe hat. Migranten, sie können so talentiert sein, wie sie wollen, haben ohne Zugang in ein wohlhabendes Land keine Aufstiegschancen.

Open Access

Man kann es noch ein bisschen pathetischer sagen: Freiheit bedeutet, tatsächlichen Zugang zu haben – nicht nur formal, sondern ganz real. Zu Bildung, medizinischer Versorgung, sozialer Absicherung und öffentlichem Diskurs. Das gibt den aktuellen Debatten über Cancel Culture von links oder von rechts ihre Brisanz. Wer keinen Zugang zu den tonangebenden Netzwerken erhalten hat, dessen Stimme wird nicht gehört, dessen Argumente versanden – und seien sie noch so gut und triftig.

Ein solches Freiheitsverständnis wirft neues Licht auf die Bewegung des »open access«. Dabei geht es auf den ersten Blick »lediglich« um den uneingeschränkten Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und Forschungsergebnissen über das Internet. Das ist mehr als eine bibliothekswissenschaftliche Frage. Es geht um »Sinn-Welten«: Wer Zugang hat, dem eröffnet sich eine neue Welt, die dem anderen verschlossen bleibt. Die Geistiges Eigentum zu garantieren, verlangt zwar, dass – wie immer beim Eigentum – Wissen nicht jedermann einfach frei zugänglich ist. Deshalb muss es auch für geistiges Eigentum Preise geben, die sich an Knappheiten orientieren. Eine Gesellschaft, die Chancengleichheit in möglichst hohem Maß verwirklichen will, müsste aber Orte gesellschaftlich nützlichen Wissens für jedermann ermöglichen und finanzieren: eine Art digitaler Allmende. Die Abgrenzung, was zur viralen Daseinsvorsorge zählen soll und was nicht, lässt sich nicht normative dekretieren, sondern müsste im demokratischen Diskurs jeweils neu entschieden werden.

Fassen wir zusammen: Freiheitsrechte werden über reale Zugangsmöglichkeiten definiert. Die Ungleichheitsdebatten haben sich festgefahren im Streit über Einkommens- und Vermögensungleichheiten und in kleinkarierten politischen Debatten Raufereien über mehr oder weniger Umverteilung von Steuern, Gebühren oder Sozialabgaben. Dabei wird übersehen, dass womöglich größere Ungleichheit über (fehlende) Zugangsrechte entstehen – oder abgebaut werden könnte. Eine Gesellschaft, der es um soziale Gerechtigkeit zu tun ist, müsste sich um Zugangsrechte kümmern.

Freilich: Auch hier wir es nicht gelingen oder erforderlich sein, eine komplett gleiche Welt zu schaffen. Den Zugang zur Welt erhalten wir bekanntlich durch die Geburt. Ob einer einen guten Zugang zur Welt hat oder nicht, liegt jenseits aller Möglichkeiten des demokratischen Diskurses oder politischer Einflussnahme.

Rainer Hank

21. November 2025

Das letzte Stück Kuchen

Wenn alle wissen, was (nicht) alle wissen

Bei Kaffee und Kuchen in feinen adligen Kreisen soll es vorgekommen sein, dass tatsächlich ein Gast sich das letzte Tortenstück auf der Kuchenplatte reichen ließ und es verzehrte. Ein Fauxpas erster Güte. Der Gast wusste nicht, dass das letzte Stück Kuchen stets übrigbleiben muss, einerlei wie nachdrücklich die Gastgeberin zuzugreifen nötigt. Womöglich, weil andernfalls der Eindruck entstünde, es sei zu wenig da gewesen. Das würde auf den Gastgeber zurückfallen.

Wissen ist wichtig. Noch wichtiger ist gemeinsames Wissen. Es besteht darin, dass alle wissen, dass alle wissen. Gemeinsames Wissen sagt uns, wie wir uns zu verhalten haben. Wer es nicht teilt, oder sich anders verhält, setzt sich außerhalb der Gemeinschaft.

Mehr Beispiele gefällig? Bei einer Abendgesellschaft war auf der Einladungskarte »Black Tie Optional« gestanden. Dazu muss man zum einen wissen, dass Black Tie nicht einfach nur wörtlich Schwarze Krawatte bedeutet, sondern Smoking, Weißes Hemd, Schwarze Lackschuhe verlangt. Wie beim adligen Kuchenbuffet soll es auch hier vorgekommen sein, dass ein Gast das Wörtchen »optional« wörtlich genommen hat und im Anzug erschien. Schamesröte muss ihm ins Gesicht gestiegen sein, als er realisierte, der Einzige der Gesellschaft ohne Smoking zu sein.

Früher, in etwas verklemmteren Zeiten als heute, fragte nach zufriedenstellendem erstem Date der Jüngling seine Partnerin auf dem Nachhauseweg, ob er ihr seine Briefmarkensammlung zeigen dürfe. Da, so wird kolportiert, soll es einmal passiert sein, dass die Partnerin konterte: »Bring sie mir doch einfach runter.« Vermutlich kannte sie den Code und wusste, dass sich hinter der Briefmarkensammlung die Einladung verbirgt, die Nacht zusammen zu verbringen – hatte aber keine Lust darauf, und ironisierte die Frage, indem sie sie wörtlich nahm. Das gemeinsame Wissen nutzen und die Erwartung gleichzeitig ironisch enttäuschen, wäre somit eine höhere Ebene der Kommunikation.

Der Kaiser ist nackt

Der Klassiker ist Hans Christian Andersens Märchen »Des Kaisers neue Kleider«. Zwei Betrüger geben sich beim Kaiser als Werber aus und behaupten, Stoffe weben zu können, die für Dumme und Unwürdige unsichtbar seien. In Wirklichkeit gibt es gar keine Kleider – aber niemand wagt, etwas zu sagen, alle fürchten, für dumm gehalten zu werden. Und halten es für möglich, dass die anderen ja wirklich einen prächtig gekleideten Kaiser sehen. Das geht so lange gut, bis ein Kind ruft »Aber er hat ja gar nichts an.« Dann wissen alle, dass alle wissen, dass der Kaiser nackt ist. Und der Spuk ist vorbei.

Vergleichbar Beispiele in Hülle und Fülle finden sich in dem gerade erschienenen neuen Buch des Harvard-Psychologen Stephen Pinker. Es trägt den schönen Titel »Wenn alle wissen, dass alle wissen« (S. Fischer Verlag). Pinker ist ein akademischer Star. Er ist Kognitionswissenschaftler, hat längst die Grenzen seines Fachs überschritten und sich zum »öffentlichen Intellektuellen« gemausert. In der Kontroverse mit Präsident Trump um linksliberale Korrektheit seiner Universität und den Entzug finanzieller Mittel hat Pinker einerseits Harvard verteidigt, andererseits darauf insistiert, dass es tatsächlich einen linksliberalen Konformitätsdruck gegeben habe, der korrekte Wissenschaftler finanziell belohnte.

Pinkers Theorie des gemeinsamen Wissens geht so. Es genügt nicht, dass alle dasselbe wissen. Es kommt vielmehr darauf, dass jeder weiß, dass alle es wissen und so weiter in immer weiteren Rekursen. Dieses rekursive Bewusstsein ist eine zentrale Voraussetzung für viele Formen der sozialen Koordination, Kommunikation und kollektiven Handelns. Und lässt sich nicht zuletzt auf die Politik oder die Ökonomie und die Finanzmärkte übertragen.

Schlagendes politisches Beispiel ist das Debakel Joe Bidens in der Fernsehdebatte mit Donald Trump im Präsidentschaftswahlkampf 2024. Es gab zuvor schon allerorts Zweifel, ob und inwieweit Präsident Biden noch fit genug sei, dass er seine zweite Amtszeit meistern würde. Aber es war kein gemeinsam gesichertes Wissen. Bei der Debatte offenbarte er für alle sichtbar fatale Schwächen (unbeweglich, verhaspelt sich, bringt Fakten durcheinander). Das ist der Moment, in dem das Kind ruft: »Der Kaiser ist nackt.« Danach war Biden als Kandidat nicht mehr zu halten.

Kaufen, was alle kaufen

Das beste Finanzbeispiel stammt aus der »General Theory« des großen Ökonomen John Maynard Keynes, erschienen 1936. Damals gab es Wettbewerbe in Zeitungen, bei denen die Leser aus hundert Fotos von Frauen die sechs hübschesten Gesichter auswählen sollten (ginge heute bei keiner Zeitung mehr durch). Gewinner war nicht derjenige, der nach seinen persönlichen Präferenzen urteilte, sondern dessen Wahl dem Durchschnitt aller Einsendungen am nächsten kam. Wer das durchschaute, wusste, er muss jene Gesichter wählen, die mutmaßlich die meisten anderen für schön halten.

Das lässt sich auf die Geldanlage übertragen: Investoren kaufen nicht unbedingt jene Finanzprodukte, von denen sie persönlich besonders überzeugt sind, sondern die, von denen sie glauben, dass sie die meisten anderen Anlegern überzeugen. Mit der Theorie des »gemeinsamen Wissens« – hier dem Wissen gemeinsamen Handelns von Spekulanten – lassen sich Blasen an den Finanzmärkten erklären. Solange alle kaufen, müssen alle kaufen. Dreht sich der Wind (warum auch immer) und die Ersten verkaufen, dann wollen alle schnell verkaufen – und die Blase platzt, weil alle erwarten, dass alle erwarten, dass alle ihre Häuser, Aktien, Anleihen abstoßen. Franklins D. Roosevelt wusste das mit seinem berühmten Ausspruch: »Das Einzige, was wir fürchten müssen, ist die Furcht selbst.« Es ist die Angst, dass alle sich zu fürchten beginnen, womit sie genau jene Katastrophe auslösen, die sie verhindern wollten.

So wenden sich die netten Beispiele über Kuchenesser und Briefmarkensammler am Ende in eine eher bedrohliche Richtung: Gemeinsames Wissen definiert Spielregeln für alle. Spielregeln können gebrochen werden. Die Theorie atomarer Abschreckung geht davon aus, dass jeder atomare Erstschlag mit einem nicht minder vernichtenden Zweitschlag quittiert würde – und man deshalb besser die Finger davon lassen sollte. Aber alle müssen davon überzeugt sein, dass alle davon überzeugt sind. Sollte ein Aggressor von seiner Überlegenheit überzeugt sein oder sich aus anderen, etwa innenpolitischen Gründen zum Atomschlag genötigt sehen, bricht die ganze friedenswahrende Abschreckungstheorie in sich zusammen.

Nebenbei zeigt sich hier, dass Pinkers Theorie des gemeinsamen Abschreckungswissens nichts anderes ist als eine Anwendung und Generalisierung der ökonomischen Spieltheorie. Wir dachten einmal, wir würden sie dafür nicht mehr brauchen. So haben sich die Zeiten geändert.

Rainer Hank

21. November 2025

Rentner streicheln

Warum ich die Aktivrente nicht brauche

Ich fühle mich von der schwarz-roten Regierung doppelt ungerecht behandelt.

Es geht um die sogenannte Aktivrente. Die ist Resultat einer Reform, die Schwarz-Rot gerade auf den Weg gebracht hat. Wer als Rentner weiterarbeitet, der soll monatlich 2000 Euro seines Einkommens steuerfrei behalten dürfen. Also auf 24.000 Euro seines Jahreseinkommens keine Steuern zahlen müssen. Warum die Regierung das macht, ist nicht ganz klar. Vorgeblich, um den angespannten Arbeitsmarkt zu entlasten. Vermutlich aber, um den Rentnern – das sind ja auch ziemlich viele Wähler – etwas Gutes zu tun. Jedenfalls geht es nicht darum, die Rentenkassen zu entlasten. Denn aktive Rentner beziehen ja schon Rente, die durch das Arbeitseinkommen nicht gekürzt wird. Aktivrente heißt das Ganze, weil Ruheständler aktiviert und dafür belohnt werden sollen.

Ich bin ein Rentner. Aber ich arbeite auch noch, schreibe zum Beispiel diese Kolumne. Klar, dass ich mich erstmal freue, dass nicht nur mein Auftraggeber, sondern auch der Fiskus sich dafür bei mir erkenntlich zeigt. Umso erstaunter war ich zu lesen, dass ich nicht in den Genuss des Steuervorteils kommen soll. Den sollen ausschließlich Arbeiter und Angestellte erhalten, die fest in einer Firma angestellt sind, ein »sozialversicherungspflichtiges Einkommen« beziehen, wie es technisch heißt. Selbständige wie ich sollen dagegen weiterhin auf jeden zur Rente hinzu verdienten Euro Steuern zahlen müssen. Ich kenne viele Kollegen meines Alters, die als Rentner kein festes Beschäftigungsverhältnis mehr haben, weil sie frei sein wollen. Aber auch, weil Freelancer für die Firmen billiger sind als Angestellte.

Gibt es Argumente für die Schlechterstellung der Freiberufler? Ich habe keins gefunden. Ich glaube auch in aller Bescheidenheit nicht, dass meine Kolumnen fiskalisch gesehen weniger wert sind als zum Beispiel das Vorstandsprotokoll, das ein angestellter Mittelmanager beim Daimler geschrieben hat. Aus meiner Sicht liegt hier ein eindeutiger Fall von Ungleichbehandlung vor, der entweder im Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens bereinigt oder andernfalls vom Verfassungsgericht kassiert werden muss.

Grob ungerecht

Nehmen wir also an, die Ungerechtigkeit würde korrigiert und ich käme auch in den Genuss des Steuervorteils. Dann fangen die gravierenden Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten erst an. Einerseits, weil hier, was mich betrifft, eindeutig ein sogenannter Mitnahmeeffekt vorliegt. Ich fange ja nicht erst zu arbeiten an, weil ich Steuern erlassen bekomme. Der Staat verzichtet auf Einkommen, das ihm klaglos zukäme. Höre ich nicht ständig Finanzminister Klingbeil jammern, der Staat habe angesichts der vielen neuen Aufgaben trotz Schuldenorgie immer noch zu wenig Geld?

Grob ungerecht ist aber zudem, dass jetzt abermals die ohnehin staatlich gehätschelten Rentner gegenüber der jüngeren Generation finanziell privilegiert werden. Dazu hat der Ökonom Bert Rürup – Sie erinnern sich, das ist der Erfinder der »Rürup-Rente« – eine kleine Rechnung aufgemacht: Nehmen wir einen Rentenempfänger mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 48.000 Euro. Dieses Einkommen soll zum einen aus einem Arbeitsentgelt von 24.000 Euro bestehen, zum anderen aus weiteren Einkünften – zum Beispiel der gesetzlichen Rente und Mieteinnahmen. Diese Person hätte künftig rund 2600 Euro Steuern im Jahr zu entrichten. Ein jüngerer Zeitgenosse, der ebenfalls 48.000 Euro im Jahr verdient, zahlt hingegen darauf annähernd 10.000 Euro Einkommensteuer.

Zwei gleiche Einkommen, zweimal dieselbe »Leistungsfähigkeit«, wie die Steuerrechtler sagen. Aber am Ende hat der Rentner 7.400 Euro mehr zur Verfügung als ein jüngerer Steuerbürger. Die durchschnittliche Steuerbelastung des Rentners liegt bei elf Prozent, die des Jüngeren liegt bei 21 Prozent. Gerecht kann das nicht sein, oder?

Werden wir noch grundsätzlicher: Unser Einkommensteuersystem beruht auf einem klaren Prinzip. Besteuert wird nicht danach, wer das Einkommen erzielt, sondern danach, wie hoch es ist. So habe ich es bei dem Ökonom Christian Hagist von der WHU in Vallendar jüngst in der FAZ gelernt. Ein Euro ist ein Euro, unabhängig davon, ob er von einem Angestellten, einem Arbeiter, einem Selbständigen, einem Unternehmer oder einem Rentner stammt. Diese Neutralität ist Ausdruck der im Grundgesetz verankerten Gleichheit vor dem Gesetz. Mit der Aktivrente würde dieses Prinzip empfindlich verletzt. Entscheidend wäre nicht die Höhe des Einkommens (dafür gibt es die Progressionstabellen), sondern die Person des Steuerpflichtigen und sein Alter.

Am besten einstampfen

Einmal aufgeweicht, gäbe es kein Halten mehr, so Christian Hagist. Um mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen, könnte die Politik auf die Idee verfallen, Frauen einen niedrigen Einkommensteuersatz zu gewähren als den Männern. Oder sie könnte »gesellschaftlich nützliche« Berufe (Ärzte, Pfleger) steuerlich privilegieren im Vergleich mit gesellschaftlich weniger nützlichen Tätigkeiten (Banker oder Immobilienmakler zum Beispiel). Das Ergebnis wäre eine ideologische Politisierung und Moralisierung des Steuerrechts, die unter dem Vorwand, Einzelgerechtigkeit herstellen zu wollen, Klientelbegünstigung betreibt – nach Maßgabe der jeweils größten Wählerlobby. Die Kehrseite der steuerlichen Anreize (hört sich gut an) heißt: staatliche Subventionierung einzelner Personengruppen (hört sich weniger gut an). Nicht alles, was sich Reform nennt, ist gut. Die Aktivrente ist eine schlechte Reform.

Was aber soll ich nun machen in meiner Eigenschaft als aktiver Rentner? Ich erwarte nicht, dass Schwarz-Rot – was eigentlich das Beste wäre – das ganze Projekt Aktivrente im letzten Moment aus Einsicht einstampfen wird. So korrekturoffen funktioniert Politik nicht. Ich erwarte eher, dass im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens am Ende auch Selbständige und Freiberufler von der Aktivrente profitieren werden. Dann erhalte auch ich vom Fiskus einen geldwerten Vorteil, den ich und alle anderen aktiven Rentner meiner Meinung nach zu Unrecht kassieren.

Was kann man machen? Dem Finanzamt mitteilen, ich wolle den Steuervorteil nicht in Anspruch nehmen und dafür werben, dass alle Aktivrentner das genauso machen – das wird nicht funktionieren. Denn dann würde das Finanzamt ja gegen das Gesetz verstoßen. Solidarische Verweigerung von Privilegien ist zudem eine Illusion. Ich könnte mir meinen individuellen Steuervorteil als Aktivrentner von meiner Steuerberaterin ausrechnen lassen und diesen Betrag heroisch für einen guten Zweck spenden (selbstverständlich inklusive des Vorteils der Spendenquittung).

An der Ungerechtigkeit gegenüber allen jüngeren Einkommensteuerzahlern würde das nichts ändern. Staatlichen Unsinn können Bürger nur bei Wahlen korrigieren.

Rainer Hank

19. Oktober 2025

Wird KI zur Blase?

Und wäre das schlimm? Hören wir, was Jeff Bezos meint

Manchmal bin ich die depressive Miesepeterei leid, die sich bei uns breit gemacht hat. Die Klage über den überbordenden Sozialstaat und die einfallslose Industrie ist ja richtig. Durch permanentes Beweinen wird nichts besser: die Lage bleibt mies, bloß die Stimmung wird noch schlechter. Statt kraftstrotzender Rhetorik (Friedrich Merz) wären endlich kraftvolle Reformen nötig.

Wo also bleibt das Positive? Dafür empfehle ich eine Diskussion zwischen John Elkann und Jeff Bezos aus Anlass einer Tech Konferenz in Turin von Anfang Oktober. Man kann sich das bei Youtube ansehen. Elkann ist Enkel und Erbe von Gianni Agnelli, dem legendären Fiat-Patriarchen. Bezos, nun ja, ist Gründer und Chairman von Amazon – mit einem geschätzten Privatvermögen von rund 250 Milliarden Dollar.

»Europa hat seine Dynamik verloren«, sagt Bezos. Und dann sagt er: »Ich werde nie in Rente gehen.« Schön, so was zu hören. Und ein erster Kontrapunkt zur aktuellen Debatte über die Erhöhung des Rentenalters, wo schon eine Verlängerung auf 70 Jahre von vielen als Angriff auf die persönliche Integrität empfunden wird. Wir sind halt ein Volk der Dachdecker, die ständig vom Dach zu fallen Angst haben. Die Amerikaner dagegen sind ein Volk der Erfinder: Nachdem wir die Erde zu einem besseren Planeten gemacht haben, wenden wir uns dem Weltall zu, um unsere Erde zu einem noch besseren Planeten zu machen. Sagt Bezos. Ein bisschen zugespitzt ist das, ich weiß, aber falsch ist es nicht.

Warum hat Bezos, inzwischen 61 Jahre alt, keine Lust, in Rente zu gehen? Finanzielle Gründe werden es wohl kaum sein. »Weil wir in einem goldenen Zeitalter leben« sagt er: Noch nie in der Geschichte habe es bessere Zeiten gegeben. Auch das ist für die Apokalyptiker dieser Tage harter Tobak – die sehen unsere Welt permanent vor dem Untergang (Klimawandel, Atomkrieg, Artenvielfalt). Bezos› Beispiele heißen dagegen: Künstliche Intelligenz, Robotik – und eben völlig neuen Chancen, die der Weltraum bietet. Der Mond sei ja ziemlich nah, findet der Amazon-Mann, der mit »Blue Origin« sein eigenes Weltraumunternehmen betreibt.

Der Absturz der Amazon-Aktie

Aus heutiger Sicht ist die Geschichte von Amazon eine lineare Erfolgsgeschichte. Bezos hat die Firma 1994 gegründet, dreißigjährig, kein blutjunger Studienabbrecher wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Aber es gab Rückschläge. Bezos erinnert an das Jahr 2000, da brach die Amazon-Aktie innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumsan einem in kurzer Zeit von 113 auf 6 Dollar ein. Schuld daran war die sogenannte Dotcom-Blase der neuen Internet-Unternehmen, die rasend schnell platzte. Der Nasdaq-Index, in dem die amerikanischen Technologie-Unternehmen gelistet sind, verlor binnen eines Jahres 77 Prozent seines Höchststands.

In der New Economy-Krise hatten auch hierzulande viele privaten und institutionellen Anleger viel Geld verloren. Und dafür den Kapitalismus im Allgemeinen und die Börse im Besonderen verantwortlich gemacht. Es dauerte Jahre, bis die Deutschen wieder Zutrauen zu Aktien gefunden haben.

Bezos, obwohl selbst Opfer, deutet die damalige Blase positiv. »In Zeiten der Begeisterung von einer neuen Technologie kriegen alle Firmen Geld von den Investoren.«. sagt er: Es sei schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Der Schweizer Bankier Konrad Hummler wagte damals einen frivolen Vergleich: Man müsse viele Spermien losschicken, um eine einzige Eizelle zu befruchten. So verlaufe auch die wirtschaftliche Evolution. Im Vorhinein weiß niemand, welche Geschäftsidee sich durchsetzen wird. Es geht um Versuch und Irrtum, was von den Investoren Risikofreude verlangt und die Fähigkeit, Rückschläge auszuhalten.

Bezos insistiert zu Recht darauf, dass der Zusammenbruch der Internetaktien gerade kein Zusammenbruch des Geschäftsmodells Internet bedeutet habe. Die meisten der kalifornischen »Magnificent Seven« wurden in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts gegründet. In der Krise blieben die Aktionäre weg, kurzzeitig, die Amazon-Kunden wurden immer mehr.

Der Vergleich mit dem Boom der künstlichen Intelligenz (KI) liegt nahe. Die KI-Konzerne schwimmen im Geld. Im Vergleich dazu waren die Internet-Startups des Jahres 2000 Schnäppchen. Prognosen zufolge investieren KI-Unternehmen allein in diesem Jahr rund 400 Milliarden Dollar, um KI-Modelle ans Laufen zu verbessern. Die Marktkapitalisierung aller börsennotierter KI-Firmen wird auf rund 20 Billionen Dollar geschätzt.

Die Lehre des Großvaters

Jeff Bezos rubriziert die Dotcom-Blase und die KI-Blase »industrielle Blasen«. Beide Male werden die Finanzströme von realen Entwicklungen getragen, die einen enormen Fortschritt für die menschliche Zivilisation bedeuten. Bei KI erahnen wir das erst langsam. Das Internet ist uns längst selbstverständlich geworden.

Bezos grenzt die »Industrie-Bubbles« von den »Banking Bubbles« ab. Darunter fällt zum Beispiel die sogenannte Subprime-Krise des Jahres 2008, in der viele Gläubiger weltweit ihre Kredite abschreiben mussten, mit denen Immobilien finanziert wurden, denen plötzlich kein Gegenwert entsprach. »Industrie-Blasen« dienen dem Fortschritt der Menschheit. »Bank-Blasen« taugen für nichts. Mir fällt das Diktum des ehemaligen US-Notenbankpräsidenten Paul Volcker, wonach die einzige nützliche Finanzinnovation dieser Jahre die Erfindung des Geldautomaten gewesen sei – und selbst der wird bald überflüssig, wenn alles bargeldlos abläuft. Schon vor bald fünfzig Jahren machte der Ökonom Charles Kindleberger in seinem Klassiker über die Finanzkrisen (»Manias, Panics, and Crashes«) die Unterscheidung zwischen »industrial« und »banking bubbles«.

Zurück zum Gespräch zwischen John Elkann und Jeff Bezos. Die kommen auf ihre Kindheit zu sprechen. Elkann sagt, für sie beide seien die Großväter sehr wichtig gewesen. Für den Nachfahren des großen Gianni Agnelli bedarf das keiner besonderen Begründung. Für Bezos, Enkel eines Farmers in den Südstaaten Amerikas, eigentlich schon.

Bezos Geschichte geht so: Auf einer Autofahrt mit den Großeltern im Jahr 1974, Jeff war zehn Jahre alt, habe man im Radio eine Werbekampagne gegen das Rauchen gehört mit der Warnung, jeder Zug an einer Zigarette verkürze das Leben um zwei Minuten. Der schlaue Junge errechnete auf dem Rücksitz, dass die Großmutter, eine Kettenraucherin, durch ihre Qualmerei sieben Lebensjahre verloren habe.

Die Großmutter bricht in Tränen aus. Der Großvater hält das Auto an, steigt mit dem Jungen aus und gibt ihm folgenden Rat: »It’s harder to be kind than to be clever«: Es sei schwerer, freundlich zu sein als klug zu sein. Klugheit ist ein Geschenk, für das man nichts kann. Freundlichkeit ist eine bewusste Entscheidung. Eine typisch amerikanische Geschichte. Klar. Aber trotzdem wahr.

Rainer Hank