Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

25. Februar 2026Boomer, raus aus eurer Altbauwohnung

25. Februar 2026Nachruf auf die Chauffeur

13. Februar 2026Freie Rede

13. Februar 2026Was heißt da spätrömische Dekadenz?

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025

Mehdorn war's nicht

Warum funktioniert die Bahn in Japan viel besser?

In diesem Herbst hat die Deutsche Bahn mal wieder ihren eigenen Unpünktlichkeitsrekord übertroffen: Im Oktober lag die »Pünktlichkeit« bei 51,5, im November bei 54,5 Prozent. Das heißt: Nur jeder zweite Zug gelangt rechtzeitig an sein Ziel, wobei ein Zug dann als pünktlich gilt, wenn er weniger als sechs Minuten Verspätung hat. Unsere Klassenlehrerin am Stuttgarter Dillmann-Gymnasium wäre da weniger großzügig gewesen.

Sieht man sich auf X oder bei Facebook um, den Stammtischen unserer Zeit, fällt die Antwort meist eindeutig aus, wer verantwortlich sei für die katastrophale Bilanz der Züge: »Der Mehdorn war´s.« Hartmut Mehdorn war von 1999 bis 2009 Bahnchef; ziemlich lang her. Mehrdorn, so heißt es, habe die Bahn »kaputtgespart«, um das Unternehmen für einen Börsengang schönzumachen. Dabei sei leider die Infrastruktur auf der Strecke geblieben, was bis heute zu verrosteten Weichen und einstürzenden Brücken führe.

Der Schuldspruch hat mir noch nie eingeleuchtet. Warum sollte ein marodes Unternehmen für potentielle Aktionäre attraktiv sein, die doch steigende Kurse und Dividenden erwarten? Ohnehin wird eine Kleinigkeit meist übersehen: Mehdorn hat die Bahn gar nicht privatisiert. Sie ist bis heute zu hundert Prozent in Staatsbesitz, was man schon daran sehen kann, dass es Verkehrsminister Patrick Schnieder war, der jüngst Bahnchef Richard Lutz gefeuert hat und an dessen Stelle Evelyn Palla inthronisierte. Beim Daimler kann der Verkehrsminister nicht den Vorstand entlassen.Kürzlich waren wir in Japan. Keiner unserer Freunde, die vor uns in Japan waren (eigentlich waren alle schon vor uns da), hatte versäumt, uns von dem berühmten Shinkansen vorzuschwärmen, jenem Hochgeschwindigkeitszug, der quer durch Japan braust und stets pünktlich sei. Wobei, wohlgemerkt, in Japan ein Zug schon dann als unpünktlich gilt, wenn er mehr als eine Minute von der geplanten Abfahrts- oder Ankunftszeit abweicht.

Tatsächlich trafen wir in Japan alles so an, wie man es uns beschrieben hatte: Die Schnellzüge gleiten auf die Minute in die Bahnhöfe ein. Dort warten die Fahrgäste in Reih und Glied genau vor jener Wagontüre, die ihren reservierten Plätzen am nächsten ist. Lautlos steigen die einen aus, dann sieht das Bahnpersonal kurz nach dem Rechten, bevor wir lautlos einsteigen. Und schon geht es fahrplanmäßig los. Disziplin und Gelassenheit der Fahrgäste sind jedenfalls mitverantwortlich dafür, dass der Bahnverkehr in Japan so reibungslos funktioniert. Könnten die Deutschen das auch lernen? Früher – »Preußen«, sagt man – waren sie für ihre Disziplin berühmt.

Dass es auch noch andere Dinge sein müssten als kulturell-habituelle Unterschiede, dämmerte uns, weil wir beim Umsteigen immer wieder von einem an einen direkt angrenzenden anderen Bahnhof wechseln mussten. Wozu braucht man zwei Bahnhöfe nebeneinander? Klingt eher umständlich.

Privatisierung und Wettbewerb

Nachfrage bei der in aller Regel zuverlässigen Encyclopedia Britannica. Dort gibt es eine kleine Lektion in Bahngeschichte und ökonomischer Theorie. Die Japan Railway Group (JR) entstand 1987 aus der Zerschlagung und Privatisierung der alten Staatsbahn. Die nämlich war hochverschuldet und ineffizient, also wurde sie in sieben private Bahnunternehmen getrennt; sechs Personenverkehrsgesellschaften und eine landesweite Güterbahn.

Aha! Japan hat also offenbar jenes »neoliberale« Programm durchgesetzt, das Hartmut Mehdorn hierzulande wollte, was ihm aber am Ende angesichts der Weltfinanzkrise 2008/2009 nicht zuletzt von der SPD-Fraktion (!) des deutschen Bundestags verwehrt wurde. Oder kurz gesagt: Nicht die Privatisierung ist verantwortlich für den miserablen Zustand der deutschen Bahn, sondern die unterlassene Zerschlagung.

Das ist nicht alles. Während es in Deutschland auf der Schiene praktisch keinen oder wenig Wettbewerb gibt, belebt in Japan die Konkurrenz das Bahngeschäft. Da kommt unsere Verwunderung über die beiden Bahnhöfe ins Spiel. Der Shinkansen fährt auf eigenen Hochgeschwindigkeitsstrecken, komplett getrennt von langsamen Personen- oder Güterzügen. Die in Deutschland notorische Durchsage – »wegen eines vorausfahrenden Güterzuges müssen wir jetzt so langsam fahren« – wäre in Japan nicht denkbar. Der Shinkansen rast ungestört. Weil die Trassen mit Zäunen oder hohen Mauern abgesichert sind, gibt es auch (fast) keine Durchsagen, »wegen eines Personenschadens auf der Stecke« sei der Zug auf unbestimmte Zeit zum Stillstand gekommen.

In Ballungszentren – Tokio, Osaka, Nagoya – konkurrieren mehrere Bahngesellschaften, die auf eigenen, parallelen Netzen unterwegs sind – oft teilweise überlappend in denselben Korridoren. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht: Die Fahrgäste können vielerorts die verschiedenen Gesellschaften über einheitliche Chipkarten nutzen; die gebräuchlichste heißt Suica.

Bahnhofsidylle

Die privaten Gesellschaften Japans wetteifern untereinander nicht nur bei Pünktlichkeit, Schnelligkeit und Sauberkeit. Bahngesellschaften sind mehr als nur Zugbetreiber. Sie sind integrierte Infrastrukturgesellschaften, denen auch Immobilien (zum Beispiel Bahnhöfe) gehören. Auch das merkt man. Während ich deutsche Bahnhöfe nicht wirklich schnuckelig finde – ich denke an den Frankfurter Bahnhof oder den Bahnhof Zoo in Berlin – sind japanische Bahnhöfe Orte, an denen Menschen sich gerne aufhalten. Man kann dort einkaufen, gut essen und trinken und Freunde treffen. Und alles ohne Stress: denn niemand muss auf die Durchsagen achten, ob sein Zug verspätet ist, oder auf Gleis 20 anstatt auf Gleis 7 abfährt. Oder am Ende ganz gestrichen wurde.

Vor exakt zweihundert Jahren fuhren in England die ersten Eisenbahnen. Schnell gab es konkurrierende Gesellschaften mit eigenen Netzen, die die gleichen Städte (Liverpool-Manchester, London-Birmingham) verbanden. Später hieß es dann, die Bahn sei ein sogenanntes natürliches Monopol, müsse vom Staat betrieben werden und könne nicht dem Wettbewerb ausgesetzt werden. Japan zeigt, dass die Gründerväter der Eisenbahn gar nicht so blöd waren. Privater Wettbewerb bei strenger staatlicher Aufsicht hat auch auf Schienen sein Gutes: Konkurrierende Bahnen haben Interesse an guter Infrastruktur, entwickeln, verschiedene Ticketprodukte oder Taktungen.

Ein zweites oder gar drittes Schienennetz für Deutschland? Gute Idee, praktisch nicht realistisch. Das Geschrei (»not in my backyard«) wäre groß. Und falls doch, würde es dauern: Die erste »Machbarkeitsstudie« (schönes Wort) für Stuttgart 21 wurde 1995 vorgestellt. Vorletzte Woche, also dreißig Jahre später, weigerte sich die neue Bahnchefin, ein Datum für die Inbetriebnahme des Stuttgarter Bahnhofs zu nennen. Man wolle jetzt »keinen Schnellschuss« abgeben. Na dann!

Rainer Hank

15. Dezember 2025

Folterwerkzeuge

Das Volk muss sich in die Rentendebatte einmischen

Im Vergleich mit Volker Kauder ist Jens Spahn ein Grünschnabel. Kauder, ein CDU-Mann aus dem Südwesten, war ein Vorbild der Loyalität zu seiner Herrin Angela Merkel. Dreizehn Jahre war er Vorsitzender der Unionsbundestagsfraktion. Was Merkel im Kabinett hatte beschließen lassen, das transportierte Kauder Eins zu Eins ins Parlament. Widerspruch war zwecklos. Sollten sich im Vorfeld wichtiger Gesetze »Abweichler« in der eigenen Fraktion regen, zeigte Kauder seine Folterwerkzeuge.

So zum Beispiel bei der Abstimmung eines Milliardenfinanzpakets zur »Rettung« Griechenlands in der Eurokrise. Das war vor gut zehn Jahren. 60 Parlamentarier der Union hatten angekündigt, dem Griechenlandpaket nicht zuzustimmen. Kauder drohte, Abgeordnete, die gegen die Fraktionslinie stimmten, könnten aus wichtigen Ausschüssen »versetzt« oder »nicht mehr berücksichtigt« werden. Mitgliedschaft in solchen Ausschüssen bringt Renommee (Interviews, Talkshows), der Vorsitz bringt zudem personelle und finanzielle Ressourcen. Wenn diese Drohung nicht fruchtete, ging Kauder zum Äußersten: der Andeutung, bei der nächsten Wahl können die Rebellen ihren Listenplatz verlieren oder zumindest auf der Liste so weit nach hinten wandern, dass eine Widerwahl unwahrscheinlich würde. Da überlegt man sich die Sache noch einmal, wenn das Ende der politischen Karriere auf dem Spiel steht. Lange haben die MdBs sich das gefallen lassen. Erst in der Endphase der Merkelära, als die Macht schon bröckelte, haben die Abgeordneten das autoritäre Regime Kauders beendet und einen anderen gewählt.

Jens Spahn solle sich an Kauder ein Beispiel nehmen, hat man ihm geraten, als die Sache mit der Wahl einer Verfassungsrichterin schief ging und der Fraktionsvorsitzende blamiert dastand. Und jetzt wieder, wo die »Junge Gruppe« in der Union mit Unterstützung vieler Ökonomen von rechts bis links ein ganzes Gesetzespaket zu Fall zu bringen drohte. Da gingJetzt geht es auch um die Karriere von Jens Spahn. Also griff er zur Methode Kauder (die ihrerseits aus autoritären Regimen überliefert wird): Rädelsführer isolieren, einzeln ins Gebet nehmen und ihnen vermeintliche Konsequenzen der Standhaftigkeit vor Augen führen. Sie gefährdeten das »Gemeinwohl«, wollten das Land »ins Elend« führen und sollten sich ihrer »staatspolitischen Verantwortung« bewusst sein. »Staatspolitisch« daran warist vor allem das nachvollziebaredurchschaubare Interesse am Machterhalt von Schwarz-Rot.

Die Rebellen kapitulieren

Wem das Gemeinwohl egal warist, dem warist womöglich das eigene Wohl weniger egal. Eben die Drohung mit dem Listenplatz. Die ist heute noch viel gefährlicher als zu Kauders Zeiten. Denn nach der Wahlrechtsreform der Ampel richtet sich die Sitzverteilung im Bundestag nur noch nach dem Zweitstimmenergebnis, also nach dem Listenplatz. Ein Direktmandat ist nicht mehr unbedingt die Gewähr dafür, ins Parlament zu kommen. Das mehrt die Macht der Hinterzimmer in den Parteien in den Ländern, die die Listenplätze verteilen. Dass Spahn sich rausredete – »ich drohe nicht«, »so habe ich das nicht gesagt« – ist geschenkt. Natürlich würdeird er nicht sagen, er werde dafür sorgen, dass der junge Abgeordnete seinen Listenplatz verlieren werde. Es reicht die Andeutung, »Sie sollten darüber nachdenken, welche persönlichen Konsequenzen Ihr Abstimmungsverhalten haben könnte.«

Als am Freitagmittag das Abstimmungsergebnis bekannt wurde, war klar: Viele Rebellen hatten am Ende kapituliert und ihren Eigensinn suspendiert.

Als Bürger habe ich ein mulmiges Gefühl. So habe ich mir Demokratie nicht vorgestellt. Die geht jetzt offenbar so: Da gibt es einen Koalitionsvertrag. Dort finden sich Kompromisse, die sachfremde Themen zu Paketen zusammenschnüren. Also zum Beispiel, die junge Generation bei der Rente schröpfen, die Industrie beim Strompreis entlasten und das Verbrennerverbot lockern. Daraus fertigt die Koalition Konsensgesetzestexte, die das Parlament abzusegnen hat. Sollten Parlamentarier – eigentlich nur ihrem Gewissen verpflichtet – Bauchschmerzen bekommen, greift die Methode Kauder/Spahn. Sollte das Volk Bauchschmerzen bekommen, wird es von den Herrschenden auf die nächste Bundestagswahl vertröstet.Der Abgeordnete, also eigentlich der Gesetzgeber, hat wenig zu sagen, das Volk noch weniger. Die Bielefelder Juraprofessorin Gertrude Lübbe-Wolff, eine ehemalige Verfassungsrichterin, hat dafür den Begriff »Demophobie« geprägt. Die Politik hat Angst vor den Bürgern. Und die Regierung hat Angst vor dem Parlament. Wäre es nicht die »staatspolitische Verantwortung« des Parlaments, schlechten Gesetzen die Zustimmung zu versagen?

Der Vorteil der direkten Demokratie

Lübbe-Wolff, eine liberale Intellektuelle, hat vor knapp zwei Jahren ein Büchlein geschrieben, das genau diesen Titel trägt: Demophobie. Der Essay hat größere Aufmerksamkeit verdient. Er ist ein Plädoyer für die Einführung von Elementen direkter Demokratie. Die Autorin sammelt wenig schmeichelhafte Vorbehalte der Politik gegenüber dem Volk. Die heißen zum Beispiel »Für Sachentscheidungen ist das Volk zu dumm.« Oder: »Vor allem in Finanzfragen ist dem Volk nicht zu trauen.« Oder: »Direkte Demokratie ist unsozial.«

Lübbe-Wolff durschaut die Vorbehalte als Weigerung der politischen Eliten, Macht abzugeben, widerlegt sie und macht zugleich die Stärken der direkten Demokratie deutlich: Diese wäre ein Instrument zur Versachlichung politischer Debatten und zur Begrenzung der Macht von Parteien (und Fraktionsvorsitzenden). Direkte Demokratie wäre eine Chance, die festgeschnürten Politikpakete aufzuschnüren, die Koalitionen anbieten – so wie man im Supermarkt auch nicht nur fertige Geschenkkörbe kaufen kann. Zumal es zweifelhaft ist, ob, was Politiker als Geschenk ausgeben, aus Sicht der Bürger nicht eher ein Danaer-Geschenk ist. Die Politiker würden dann auch besser darauf hören, was die Bürger wollen, weil sie damit rechnen müssen, dass ihre Politik durchkreuzt wird, wenn sie am Bürgerwillen vorbeiregieren. Die repräsentativdemokratische Politik, die Lübbe-Wolff nicht abschaffen will, würde durch direktdemokratische Macht des Volkes »responsiver«. Kein schlechtes Ziel in Zeiten, in denen sich das Volk immer mehr von der Politik abwendet.Machen wir es konkret, sStellten wir uns vor, die Bürger könnten über das schwarz-rote Rentenpaket direkt abstimmen. Die Umfragen sind widersprüchlich. Einerseits findet eine Mehrheit eine »Haltelinie« des Rentenniveaus gut, andererseits fürchtet eine Mehrheit, die Rente werde bald nicht mehr bezahlbar sein. In einer Volksabstimmung kommt alles auf das Design der Frage an. Den Bürgern müsste gesagt werden, dass Renten nicht schrumpfen, wenn sie weniger stark steigen als die Löhne. Und welche finanziellen Folgen das Rentenpaket für alle hat – auch für die Rentner, die über höhere Steuern auch ihre eigene Rente mitfinanzieren müssen. Ich wage die Prognose, das schwarz-rote Paket erhielte beim Volk keine Mehrheit. Ich kann mich täuschen. Genau dafür gibt es die direkte Demokratie.

Rainer Hank

02. Dezember 2025

Kriegskinder

Eine Hall of Fame für Schröder, Eichel, Müntefering

»Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen.« Mit diesem Satz leitete Gerhard Schröder, Kanzler einer rot-grünen Bundesregierung, am 14. März 2003 die größte und erfolgreichste Reform des deutschen Sozialstaats seit Bismarck ein. »Einfach mal machen«, hätte Schröder mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sagen können: »Just do it« (Nike). Der Unterschied zwischen Schröder und Linnemann: Schröder hat es gemacht, die Union dagegen verschiebt die angekündigten Reformen in allerlei Kommissionen.

Die Helden der damaligen Sozialstaatsreform, das waren drei Männer und eine Frau, alle geboren in den vierziger Jahren, im Krieg oder kurz danach. Der Soziologe Heinz Bude sieht diese Kriegsgeneration gezeichnet von Entbehrung, Unsicherheit und Verlust. Man war davon überzeugt, dass sozialer Aufstieg nur durch Leistung möglich ist. Deshalb wurden sie Sozialdemokraten. Die SPD schien ihnen das Aufstiegsversprechen am gerechtesten zu verwirklichen. Sie verstanden sich als Reformer; die Revolution überließen sie den nachfolgenden Achtundsechzigern. Deren Traumtänzerei begleiteten sie mit Kopfschütteln.

Würdigen wie also die Leistungen dieser Sozialdemokraten, um daraus womöglich verstehen zu können, warum damals möglich war, was »einfach mal zu machen« heute so viel schwerer fällt.

Fordern & Fördern

Meine »Hall of Fame« eröffne ich mit Gerhard Schröder (Jahrgang 1944). Schröder, damals noch kein Helfershelfer Russlands, hat die »Agenda 2010« durchgesetzt, die nach dem VW-Personalchef Peter Hartz benannten Arbeitsmarktreformen. Zentrale Inhalte waren die Zusammenlegung der Sozial- und Arbeitslosenhilfe, eine deutliche Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln bei der Annahme einer Arbeit und eine stärkere Kontrolle der Hilfeempfänger. Der Grundsatz lautete »Fordern und Fördern«. Dahinter verbirgt sich nicht nur die Erfahrung der Kriegsgeneration, sondern auch der Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft und der katholischen Soziallehre, wonach jedermann für sein Leben selbst verantwortlich ist, aber niemand von der Gemeinschaft fallengelassen wird, der dazu nachweislich nicht in der Lage ist. Vorbilder eines solchen »Dritten Weges« zwischen Markt und Staat waren die »Sozialdemokraten« Bill Clinton in den USA und Tony Blair in Großbritannien. Die konkrete Ausarbeitung der Agena war das Werk von zwei Gehilfen Schröders: Frank-Walter Steinmeier und Bodo Hombach.

Doch die Agenda 2010 ist nicht alles. Flankiert wurde die Reform von zwei gravierenden Änderungen der Finanzverfassung, die Finanzminister Hans Eichel (Jahrgang 1941) zu verantworten hatte. Eine große Steuerreform hatte den Spitzensteuersatz von 53 um elf (!) Prozentpunkte auf 42 Prozent gesenkt. Der Eingangssteuersatz halbierte sich von knapp 30 auf 15 Prozent. Freibeträge wurden erhöht, Abzugsmöglichkeiten vereinfacht. Hinzu kommt, heute fast vergessen, aber extrem folgenreich, die Entflechtung der sogenannten »Deutschland AG«, der Überkreuzbeteiligung von Konzernen und Banken, die jegliche kapitalistische Dynamik lähmte und ein Hauptgrund der wirtschaftlichen Stagnation war. Eichels Reform stellte Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen steuerfrei, was die Entflechtung ermöglichte und eine Dynamik von Unternehmensverkäufen und Fusionen freisetzte.

Der Dritte im SPD-Männerbund war Arbeitsminister Franz Müntefering (Jahrgang 1940). In einem Überraschungscoup hatte er 2007 (da schon in der großen Koalition) die »Rente mit 67« auf die Tagesordnung gesetzt: unerwartet, schnell und ohne vorherige große öffentliche Vorbereitung. Heute würde man so etwas die »Methode Kettensäge« nennen. Reformen, über die lange palavert wird, haben immer das Risiko, dass sie nie umgesetzt werden. Zugleich nahm Münteferings Reform Rücksicht darauf, dass Menschen »mitgenommen werden« wollen. Das Gesetz kam im Hauruckverfahren, für dessen Umsetzung indes wurde ein langer Zeitraum von 2012 bis 2029 angesetzt. Zum ersten Mal seit Bismarck hatte die Politik einen Zusammenhang zwischen Lebensarbeitszeit und Lebenszeit anerkannt.

Bilanz positiv

In der heutigen Debatte um die Last künftiger Renten muss unbedingt noch eine Sozialdemokratin genannt werden, die damalige Sozialministerin Ulla Schmidt (Jahrgang 1949). Ihr ist der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor zu verdanken, der die Rentenanpassung auf das Verhältnis von Beitragszahlern zu Rentnern bezieht. Sinkt die Zahl der Beitragszahler aus demographischen Gründen oder infolge wachsender Arbeitslosigkeit, dann steigen die Renten langsamer als die Löhne. Genau diesen, von dem Ökonomen Bert Rürup entwickelten Mechanismus wollen die Sozialdemokraten heute außer Kraft setzen.

Die Bilanz dieser marktwirtschaftlich »neoliberalen« Reformen des sozialdemokratischen Quartetts ist überwältigend positiv. Darüber sind sich alle Forscher heute einig. Dass die Arbeitslosigkeit von über zehn Prozent im Jahr 2000 auf knapp fünf Prozent im Jahr 2019 zurück ging, hat sicher viele Gründe. Der Anteil der Reformen der Schröder-Regierung wird von Wirtschaftswissenschaftlern auf immerhin 20 bis 40 Prozent geschätzt. Zu loben wäre, dass die Gewerkschaften (vor allem die IG Metall) damals zu einer Flexibilisierung des Flächentarifs bereit waren, die eine dezentrale Lohnfindung ermöglichte.

Warum ist heute nicht möglich, was damals möglich war? Warum waren die Sozialdemokraten damals die Treiber (während die Grünen sich um andere Dinge kümmerten), wo sie heute die Bremser sind (und die Union nicht so richtig weiß, was sie will)? Vieles hängt daran, dass in den Jahren nach 2000 das allgemeine Krisenbewusstsein (Deutschland, »der kranke Mann«) ausgeprägter war als heute. Reale, nicht nur drohende Arbeitslosigkeit war als Thema in jedem Haushalt präsent. Eine vergleichbare Erfahrung fehlt heute. Dass irgendwann die Renten nicht mehr finanzierbar sein werden, ist dagegen eine abstrakte Wahrheit, die zudem seit Jahren wiederholt wird, während sich ihre Abschreckungswirkung abnutzt. Ein prägendes Reformnarrativ fehlt heute. Stattdessen werden Besitzstände (»Haltelinien«) verteidigt.

Hinzu kommt: Unionsgeführte Bundesregierungen profilieren sich eher als Bewahrer des Wohlfahrtsstaats. Sie sind im wörtlichen Sinn konservativ: Sozialleistungen werden erhalten und ausgebaut (Pflegeversicherung, Mütterrente). Leider haben die Sozialdemokraten ihre progressive Tradition inzwischen vergessen und verraten, sind ebenfalls konservativ geworden: Merz-Klingbeil bilden eine konservative Bastion der Reformverweigerung.

Schröder, Müntefering, Eichel, Ulla Schmidt waren ein starkes Führungsquartett. 2005 mussten sie den Preis für die Reformen zahlen, wurden abgewählt. Schwarz-Rot heute will lieber an der Macht bleiben als reformieren. Den Preis zahlen wir alle.

Rainer Hank

02. Dezember 2025

Keine neue Hüfte

Dürfen Gesundheitsleistungen rationiert werden?

Was ist ein Monat Leben wert? Die Frage klingt merkwürdig. So denkt doch niemand. Das Leben fließt irgendwie wie ein Fluss. Wir haben eine Erwartung, was kommt. Und wenn es vorbei ist, klingt es noch eine Weile nach, bevor wir das Erlebte in die Erinnerung verpacken. Protention und Retention (Vorahnung und Nachklang), so heißen die Begriffe, mit denen der Philosoph Edmund Husserl den breiten Fluss des Lebens aus Sicht des Erlebenden beschreibt.

Jeder kennt die Erfahrung, dass es Zeiten gibt, die irgendwie aufregend, wild, erfüllt, neuartig sind. Andere Zeiten wiederum verlaufen routiniert, sozusagen ohne besondere Vorkommnisse. Das kann durchaus entlastend sein: Immer aufregend zu leben, hält auf Dauer keiner durch.

Dass Lebenszeit und Lebensqualität eng zusammengehören, wird am ehestens fassbar, wenn es darum geht, wie lange wir unter welchen Bedingungen leben wollen. Die neumodische Longevity-Bewegung hat dafür keinen Sensus: Da sieht es schlicht so aus, als hätte ein langes Leben per se einen Wert: Glücklicher wäre dann derjenige, der 95 Jahre alt wird, verglichen mit seinem Nachbarn, dem »nur« 85 Jahre vergönnt waren. Doch wenn die letzten zehn Lebensjahre des Fünfundneunzigjährigen in Einsamkeit, Siechtum und am Rande der Demenz verlaufen? Ist er oder sie dann wirklich besser dran als jemand, der »lebenssatt« zehn Jahre früher gestorben ist?

Solche leicht melancholischen Überlegungen haben mich befallen beim Nachdenken über den Vorschlag des CDU-Gesundheitspolitikers Hendrik Streeck, Hochbetagten teure Medikamente zu versagen. Nach der Devise: Nicht alles, was medizinisch möglich ist, soll auch gemacht und finanziert werden. Streeck denkt zum Beispiel an Krebsmedikamente, die Zehntausende Euro kosten und das Leben des Patienten lediglich um wenige Monate oder gar Wochen verlängern.

Kalter Zynismus?

Erwartbar hat sich die geballte moralische Entrüstung über Streeck entladen. »Ethisch unhaltbar und unnötig«, so tönte Ex-Gesundheitsminister Karl Lauterbach, ein alter Rivale Streecks. »Kalter Zynismus«, so sekundierte FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Die Linkspartei nannte den Vorschlag »beschämend«.

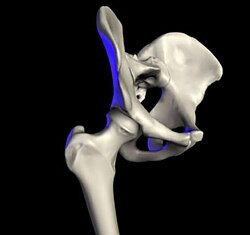

Auf diese Weise wird jede vernünftige Debatte über den Zusammenhang von Lebenszeit und Lebensqualität erstickt noch bevor sie überhaupt in Gang gekommen ist. Die etwas Älteren haben sich sofort an den Vorschlag eines Vorsitzenden der Jungen Union (JU) erinnert – Philip Mißfelder hieß der Mann -, von einem bestimmten Alter an künstliche Hüftgelenke nicht mehr als Kassenleistung zu finanzieren. »Altersdiskriminierung«, so lautet heute wie damals das Totschlagargument derer, die weder anerkennen wollen, dass in einer Welt der Knappheit nicht alles Wünschbare auch finanzierbar ist, noch darüber, dass Präferenzen der Menschen sich eben nicht nur auf lebensverlängernde Zeit, sondern auch auf Lebenssinn beziehen. Was bei der Erziehung in Familien heute als »Qualitätszeit« definiert wird, lässt sich auch auf die Zeit im Alter des Lebens anwenden.

Hendrik Streeck ist neu im Bundestag, aber kein Neuling in der Politik. Er leitet das Institut für Virologie an der Universität Bonn. Wir kennen ihn aus den Corona-Debatten, wo er regelmäßig Minderheitsmeinungen veröffentlichte, die zu bedenken gaben, trotz der gefährlichen Seuche nicht alle Freiheitsrechte zu opfern und das Leben aus Angst vor dem Tod völlig stillzustellen. Ich vermute, Streeck – ein erfahrener Provokateur -, ahnte, welche Reaktionen sein Vorschlag auslösen werde.Will man sich rational mit der Frage der Rationierung auseinandersetzen, braucht man mehr Argumente und weniger Gefühle. Einschlägig ist ein 2002 erschienener, vieldiskutierter Aufsatz des Konstanzer Wirtschaftswissenschaftlers Friedrich Breyer mit dem Titel »Alter als Kriterium bei der Rationierung von Gesundheitsleistungen – eine ethisch-ökonomische Analyse«. Breyer Argumentation geht, grob zusammengefasst, so: Mit mehr älteren Menschen steigen die Gesundheitsausgaben im System. Besonders teuer wird es in den letzten Monaten oder Wochen. Daraus folgt die Notwendigkeit der Rationierung: nicht jeder kann oder muss alles bekommen. Statt einer impliziten Rationierung, die es im Gesundheitssystem heute schon gibt (willkürliche Wartezeiten und Wartelisten), müsse eine demokratische Gesellschaft transparente Kriterien aufstellen, was finanziert werden solle und was nicht. »Alter« so Breyer, sei ein faires Kriterium der Diskriminierung, weil es jeden betreffe: Jeder wird alt. Das Einkommen oder den sozialen Status heranzuziehen, sei dagegen deutlich unfairer. Für den Ökonomen geht es nicht nur um Fairness, sondern auch um Effizienz: Deshalb sollten Therapien bevorzugt werden, die mehr Lebenszeit pro eingesetztem Euro erzeugen. Und die zudem ausweisen, welche Minderung der Lebensqualität damit verbunden ist, so dass finanzierende Kassen und Versicherungen, aber auch Patienten die Möglichkeit erhalten, »vernünftig« über den Nutzen solcher Behandlungen zu entscheiden. Erst dann lässt sich darüber diskutieren, ob das »Alter« als Kriterium der Rationierung taugt. Oder nicht besser das rechnerische Produkt aus gewonnener Lebenszeit mal (verschlechterter) Lebensqualität. Die daraus resultierende Kennzahl wird Qualy genannt und ist in angelsächsischen Ländern gang und gäbe.

Was macht die Ehtikkommission?

Eva Winkler, Onkologin und Mitglied im deutschen Ethikrat hat jetzt in einem lesenswerten Interview mit dem »Tagesspiegel« zu bedenken gegeben, dass das kalendarische Alter wenig über den Therapiebedarf aussage: »Wir wissen, dass der Ressourcenbedarf mit der Nähe zum Lebensende steigt – aber nicht notwendigerweise mit dem Alter.« Sollen also diejenigen, »die ihr Leben gelebt haben«, zurückstehen, wenn es um teure, lebensverlängernde Maßnahmen geht und lediglich noch Zugang zu Palliativmedizin erhalten? Das würde ein Wissen darüber voraussetzen, wann man »ein Leben gelebt« hat. Eine Antwort darauf ist eben nicht nur von der Lebenszeit abhängig, sondern auch von dem in dieser Zeit erfahrenen Sinn des Lebens. Wir kennen Menschen, die früh gestorben sind und gleichwohl ein volles Leben gelebt haben. Und wir kennen Menschen, die ein langes Leben hatten und gleichwohl wenig gelebt haben.

Vorläufig würde ich deshalb gerne festhalten: Um die Frage der Rationierung von Gesundheitsleistungen sollte unsere Gesellschaft sich nicht herumdrücken. Geld darf nicht darüber entscheiden, wer Medizin bekommt und wer nicht. Das Alter als Kriterium ist zwar deutlich fairer als der Geldbeutel, aber letztlich auch nicht befriedigend, wenn es um das Verhältnis von Lebensverlängerung und Lebensqualität geht.

Merkwürdig ist übrigens, dass der deutsche Ethikrat sich bislang noch nie zum Thema Rationierung im Gesundheitssystem geäußert hat. Ich finde, es wäre höchste Zeit.

Rainer Hank

02. Dezember 2025

Hongkong als Vorbild

Über Konkurrierende Freiheite

Jüngst haben wir ein paar Tage in Hongkong verbracht. Beim Einkaufen, eine besonders beliebte touristische Beschäftigung, wunderten wir uns, dass es in Hongkong keine Mehrwertsteuer gibt. Hierzulande sind das im Normalfall immerhin 19 Prozent, die auf die Rechnung kommen und vom Händler quasi als Unterabteilung des Fiskus an den Staat abgeführt werden müssen. Ein Staat ohne Mehrwertsteuer? Wie kommen die an ihr Geld?

Hongkong, so lässt sich nachlesen, hat im internationalen Vergleich extrem einfache und tiefe Steuern. Die progressive Einkommensteuer endet bei 15 Prozent (bei uns sind es 42, respektive 45 Prozent). Die Unternehmensteuer beträgt 16,5 Prozent; die ersten zwei Millionen des Gewinns werden niedriger besteuert. Es gibt noch eine Abgabe von 15 Prozent auf Immobilieneigentum. Das war’s dann. Kapitalgewinne, Dividenden, Erbschaften werden nicht besteuert. Waren und Dienstleistungen, wie gesagt, ebenfalls nicht.

Ein funktionierender moderner Staat mit Flattax – wie geht das? Die einfache Antwort lautet: Hongkong hat eine schlanke und effiziente Verwaltung und beschränkt sich auf die staatlichen Kernaufgaben der Bereitstellung von Sicherheit. Für Gesundheit, Bildung, Altersvorsorge und vieles mehr müssen die Bürger privat sorgen. Wenn viele Firmen hohe Gewinne machen, bringen auch niedrige Steuersätze hohe Einnahmen. Die Masse macht’s. Das Gesetz verpflichtet Hongkong zu einem ausgeglichenen Haushalt; die Staatsausgaben werden an die Einnahmen angepasst, was eine sehr niedrige Staatsverschuldung zur Folge hat. Ein solches Land übt magnetische Kräfte aus auf Unternehmen, Investoren und talentierte Arbeitskräfte.Vielleicht sollten der deutsche Bundeskanzler und sein Finanzminister bald einmal eine Reise nach Hongkong unternehmen. Zugegeben, es ist ein bisschen unfair, einen kleinen Stadtstaat mit einem Flächenland zu vergleichen. Jedoch hat der Index wirtschaftlicher Freiheit des renommierten Fraser Institutes Hongkong auch 2025 auf Platz Eins gesetzt. Nirgends auf der Welt gibt es so viel Freiheit wie hier. Entsprechend groß war der Jubel von Hongkongs Regierung: Der Bericht bestätige Hongkongs Stärken als freier Marktwirtschaft sowie sein offenes und effizientes Geschäftsumfeld mit fairen Wettbewerbsbedingungen. Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des wachsenden Protektionismus, die das internationale Handelssystem und die globale Wirtschaftsordnung stören, werde Hongkong seinen Status als Freihafen verteidigen. »Wir werden unsere Freihandelspolitik und unser einfaches, niedriges Steuersystem beibehalten und gleichzeitig den freien Fluss von Kapital, Informationen, Waren und Fachkräften gewährleisten« – so geht es in der Verlautbarung Absatz für Absatz weiter.

Ein Land, zwei Systeme

Moment mal: Ist Hongkong nicht seit 1997 Teil des kommunistischen Chinas, das zwar den Kapitalismus mag, dem Liberalismus aber skeptisch und der Demokratie ablehnend gegenübersteht. Die offizielle Kompromissformel heißt »Ein Land, zwei Systeme«, was sich auf die Mehrparteiendemokratie und das angelsächsische »common law« bezieht, welches nicht auf geschriebenen Gesetzen, sondern auf Richterrecht beruht. Hongkong wiederholt gebetsmühlenhaft, dass es am Grundsatz »One country, two systems« festhält, verschweigt aber, dass der Freiheitsindex des Fraser Instituts gerade daran zweifelt und deshalb den Stadtstaat im Vergleich zu früher herabgestuft hat (was immer noch für den Spitzenplatz reicht). Persönliche Freiheiten, Meinungs- und Versammlungsfreiheiten würden eingeschränkt, Eigentumsrechte seien gefährdet. Wir haben die Bilder der für demokratische Rechte demonstrierenden Studenten noch im Kopf, denen ein hartes Polizeitaufgebot entgegenstand. Sieht so das freieste Land der Welt aus?

Vielleicht sollten wir von einer Vielfalt der Liberalismen sprechen, wie es sich auch eingebürgert hat, von einer Vielfalt der Kapitalismen zu sprechen. Die soziale Marktwirtschaft Deutschlands – der »rheinische Kapitalismus« – ist ziemlich anders als der angelsächsische Kapitalismus oder der nordeuropäische Wohlfahrtsstaat. Aus Hongkong kontert man ziemlich verärgert, man werde sich nicht vom »Westen« vorschreiben lassen, was Freiheit sei. Aus asiatischer Sicht diente der westliche Liberalismus stets auch der ideologischen Verbrämung des westlichen Imperialismus. Das ist zwar maßlos übertrieben, aber gleichwohl nicht völlig falsch: Hongkong wurde im Jahr 1841 zu einer britischen Kronkolonie, Ergebnis des ersten Opiumkrieges. Es ist wohl kein Zufall, dass das Konzept des »Westens« als universalistisches Programm auf das Jahr 1840 datiert werden kann, wie ein gerade erschienenes Buch des Ideenhistorikers Georgios Varouxakis zeigt (»The West. The History of an Idea«. Princeton University Press). Danach war es der französische Philosoph Auguste Comte, der, beeinflusst von dem deutschen Historiker Arnold Heeren, den Begriff L›Occident einführte: Westliche Werte als Exportprodukt für die ganze Welt.

Hongkong ist dabei, sich aus der Abhängigkeit dieses Liberalismus zu befreien. Stattdessen beharrt der Stadtstaat darauf, man können ein prosperierendes Land sein, ohne sich den spezifischen liberalen Werten des Westens unterzuordnen. Der anhaltende Zufluss internationalen Finanzkapitals bestätigt diese Auffassung. Ebenso der Blick nach Singapur oder in den mittleren Osten. Es geht also nicht einfach um eine Schwarz-Weiß-Sicht nach dem Motto: Entweder liberal oder illiberal. Vielmehr gibt es unterschiedliche Ausprägungen des Liberalismus. Das chinesische Rechtsempfinden beruhe im Gegensatz zum harten angelsächsischen Common Law auf Regeln des Dialogs und des harmonischen Austauschs und der Mediation, sagt Hongkong. Es wäre billig, solche Auffassungen lediglich als Camouflage eines Autoritarismus entlarven zu wollen. Man würde damit auch nicht viel bewirken. Denn Hongkong stellt sich gerade neu auf als sicherer Finanzhafen der von China betriebenen neuen Seidenstraße, attraktiv auch für Kapital aus den Golfstaaten, wie ich der jüngsten Ausgabe des »Economist« entnehme.Wenn es eine Vielfalt der Liberalismen gibt, dann gibt es einen Wettbewerb der Ideen, was noch nie geschadet hat. Ich persönlich würde am liebsten in einem Staat leben, der in der Tradition des westlichen Liberalismus individuelle Freiheitsrechte absolut garantiert und gegen staatlich-paternalistische Übergriffe verteidigt. Ich würde aber auch gerne in einem Staat leben, der sich auf seine Kernaufgaben konzentriert und der mit Augenmaß umverteilt, die Steuersätze niedrig hält und das Schuldenmachen stark einschränkt. Womit wir aus Hongkong wieder im deutschen Herbst der ausbleibenden Reformen angekommen wären.

Rainer Hank