Hanks Welt

‹ alle Artikel anzeigen12. Januar 2021

Hans im Unglück

Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten

Dass ich zum Spekulanten nicht tauge, hat mir diese Corona-Krise wieder einmal eindrücklich vor Augen geführt. Wenn wir schon unter dieser gottverdammten Pandemie leiden, so dachte ich, dann ließe sich zur Entschädigung nach Wegen am Aktienmarkt suchen, davon wenigstens finanziell zu profitieren. Doch da ging es mir nicht anders als der EU, die im Sommer vor der Frage stand, welches Pharmaunternehmen als erstes mit einem Impfstoff auf den Markt kommen würde. Dass Biontech das Rennen machen würde, konnten nur Hellseher wissen. Und als man es dann wusste, war es zum Investieren zu spät, weil die Kurse längst durch die Decke gingen.

Was mir nicht in den Sinn kam, war eine alte Spekulanten-Weisheit aus den Zeiten des amerikanischen Goldrausches. Statt in Goldminen zu investieren, empfiehlt es sich, Aktien der Schaufel- oder Siebhersteller zu kaufen. Denn Schaufel und Sieb braucht jeder Goldsucher, einerlei, ob er am Ende fündig wird oder nicht. Wer stellt eigentlich die Gläschen her, in die jetzt die Impfdosen abgefüllt werden? Woher kommen die Milliarden an Spritzen? Und wer fertigt die Kühlaggregate, die den Biontech-Impfstoff auf minus 70 Grad eisgekühlt halten? Das sind die Schaufelhersteller der Corona-Pandemie.

Nun gut, der Schaufel-Einfall kam mir ebenfalls nicht. Besser gesagt: er kam mir erst, nachdem ich einen Artikel im F.A.Z.-Finanzteil darüber gelesen hatte. Und da war es dann abermals zu spät und die Gerresheimer-Aktie (Glasfläschchen) schon viel zu teuer. Merke: Wer zu spät kommt, taugt nicht zum Spekulanten.

Wer weiß, was ein ETF ist?

Mein einziger Trost: Ich bin in allerbester Gesellschaft. »Geld können wir immer brauchen«, schreibt mir dieser Tage eine Bekannte. Aber um die Geldkompetenz – vornehm »financial literarcy« – steht es in unseren aufgeklärten Zeiten zum Trotz nicht zum Besten. Gerne würde ich die Wette machen, wie viele W3–Professoren deutscher Universitäten wissen, was ein ETF ist. Nicht sehr viele, vermute ich. Empirisch gut untersucht sind die sogenannten »Big-Three«-Fragen: Da soll man zum Beispiel sagen, ob aus hundert Euro bei einem Zinssatz von zwei Prozent in fünf Jahren exakt 102 Euro oder mehr oder weniger als 102 Euro geworden sind. Lediglich jeder zweite Deutsche beantwortet diese Frage richtig. Kleiner Trost: In Italien kennt nur jeder Vierte die Antwort.

Vieles spricht dafür, dass Geld-Kompetenzen ähnlich wie Klavier- oder Fußballspielen in frühen Jahren erworben werden. Bei uns zuhause galt wie in vielen Familien der Grundsatz, dass man über Geld nicht sprach. Mein Vater hat nie verraten, was er verdient. Ich sah bloß, dass es immer knapp war.

Eine schöne Geschichte erzählt Patrick Jenkins, stellvertretender Chefredakteur der britischen Wirtschaftszeitung Financial Times. Aufgewachsen im Süden von Wales als Kind eines Musiklehrers und einer Psychologin hätten seine Chancen ziemlich schlecht gestanden, dass aus ihm einmal ein Finanzexperte würde. Doch zu seinem sechzehnten Geburtstag erhielt Patrick ein Geschenk von seinem Vater: British-Telekom Aktien im Wert von hundert britischen Pfund, ausgegeben anlässlich der Privatisierungswelle in den Thatcher-Jahren. Die Folge: Patrick Jenkins studierte täglich aufmerksam die Kursseiten des Daily Telegraph, freute sich über jedes Pfund, das sein kleines Depot an Wert zunahm. Und, was noch mehr wert war, fortan wusste er Bescheid. Das, so sieht er es selbst, war die Voraussetzung dafür, dass er heute an der Spitze einer der wichtigsten Finanzzeitungen der Welt steht.

Es gab in Deutschland viele Eltern und Patenonkel, die nach dem Fall des Postmonopols in den neunziger Jahren ein kleines Päckchen Telekom-Aktien von Ron Sommer den Neugeborenen als Taufgeschenk mitbrachten. Das ist gründlich schief gegangen. Aus Schaden wird man nicht in jedem Fall klug: Seither halten sich viele Deutsche von Aktien fern.

Das Hans-im-Glück-Syndrom

Es gibt eine noch gefährlichere Art finanzieller Unbildung, die auf den ersten Blick als kompetentes Expertentum daherkommt, am Ende aber geradewegs in die Katastrophe führt. Dazu lohnt die Lektüre der vor Kurzem unter dem Titel »Glücksritter« erschienenen »Recherche über meinen Vater« des Berliner Schriftstellers Michael Kleeberg. »Mein Vater hatte immer Pech gehabt, wenn es um Geld gegangen war oder immer die falsche Entscheidung getroffen.« Dabei sei Geld eigentlich zuhause ein großes Thema gewesen, lässt der Rechercheur uns wissen: schon als kleines Kind redeten die Eltern in seiner Gegenwart darüber. Stolz gab sich der Vater, dass er keine »Lohntüte« erhielt, die der Sohn sich wie ein konusförmiges Papiertütchen vorstellte, sondern ein »Gehalt«. Das Gehalt, ausgezahlt am 15. des Monats, erhebt den Angestellten über den Arbeiter, der erst am Monatsende seinen Lohn bekommt.

Der Angestellte dünkte sich etwas Besseres und wollte mehr. Vater Kleeberg machte sich auf den Weg vom Kleinbürger zum Kleinunternehmer – und scheiterte dramatisch. Ein Geschäftspartner, dem er blind vertraute, hatte ihn arg über den Tisch gezogen – am Ende war all sein Geld weg. Um Scham und Schande auszuwetzen stürzte er sich in immer neue finanzielle Abenteuer: In späten Jahren fiel er gar Betrügern zum Opfer, die ihn mit sogenanntem »Vorschussbetrug« abzockten. Der Trick dabei: Bevor das »Versprechen« eines Millionengewinns eingelöst wird, werden die Opfer zu einer »Vorauszahlung« gedrängt. Die versprochene Leistung bleibt jedoch aus. Erst spät war der Sohn dahintergekommen; zehn Millionen Euro hatte der Betrüger dem Vater versprochen, 15000 Euro hatte der Vater ihm dafür als Vorschuss in den Rachen geworfen.

Unverstanden bleibt dem Sohn Kleeberg, warum der Vater, ein Mann, der eigentlich besessen war vom Geld, am Ende seines Lebens finanziell alles falsch gemacht hatte. Finanzielle Un- oder Halbbildung führt dazu, dass das Vermögen darbt. Finanzielle Besessenheit führt schlimmstenfalls dazu, dass am Ende das ganze Geld weg ist.

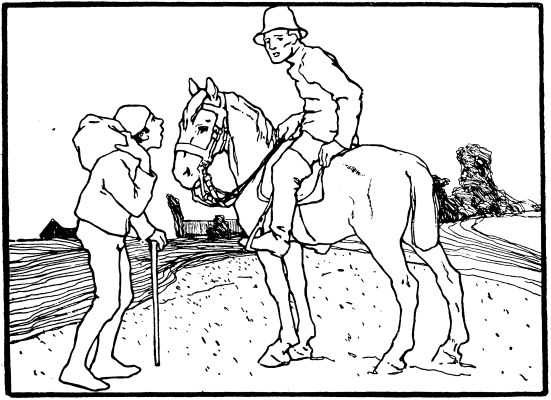

Warum lernen wir nicht wenigstens aus solchen negativen Erfahrungen? Womöglich hängt es mit einem Phänomen zusammen, das die Psychologen »Hans-im-Glück-Syndrom« nennen und das sich beim Vater des Schriftstellers Kleeberg quasi lehrbuchhaft nachzeichnen lässt. Das Hans-im-Glück-Syndrom kommt bei Zockern (sei es an der Börse oder im Casino) vor, die erst aufhören können, wenn der ganze Einsatz verspielt ist. Dann entsteht – wie im Märchen der Brüder Grimm – ein kurzfristiges Hochgefühl der Befreiung und der Erleichterung, dass es vorbei ist. Aber wie geht es weiter, wenn das Märchen zu Ende ist? Dann folgt der Katzenjammer: Was verloren und verspielt ist, muss um jeden Preis verdrängt werden. Denn sonst wäre Hans im Glück nicht wie es im Märchen heißt der glücklichste, sondern der unglücklichste Mensch auf Erden.

Es bräuchte also wohl nicht nur frühe Bildung über die Effekte von Zins und Zinseszins, den Unterschied von real und nominal oder von Brutto und Netto. Dafür wäre ein Unterrichtsfach »Wirtschaft/Finanzen« sicher hilfreich. Angesichts der komplexen Interdependenz von Geldgier, Verdrängung, Scham und Achtungsverlust zwischen den Generationen sind aber wohl nicht nur die Ökonomen und Pädagogen, sondern auch die Psychologen gefordert.

Rainer Hank