Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht

15. Dezember 2025Folterwerkzeuge

02. Dezember 2025Kriegskinder

02. Dezember 2025Keine neue Hüfte

04. Dezember 2024

Ein Hoch auf Pharma

Kann die Abnehmspritze den schlechten Ruf der Branche drehen?

Der Fortschritt kommt mit großen Sprüngen daher. Erst drei Jahre ist es her, dass die Abnehmspritze Semaglutid des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk seine Zulassung bekam. Inzwischen werden die Erfolge des Medikaments auf der ganzen Welt gefeiert. Novo Nordisk und Elly Lilli, ein amerikanischen Pharmaunternehmen, das mit dem Wirkstoff Tirzepatid ein eigenes Mittel gegen Fettleibigkeit vertreibt, haben seit dem Jahr 2021 ihren Marktwert um rund eine Billion Dollar gesteigert.

Das ist eine gute Nachricht nicht nur für die Aktionäre. Sondern auch für Milliarden Menschen auf der Welt. Das Medikament hilft auch gegen Alzheimer und kann zur Behandlung von Diabetes, Herz-, Kreislauf- und Nierenkrankheiten eingesetzt werden. Ein Wundermittel, das anders als viele Möchtegernwundermittel, in empirischen Tests seine Wirksamkeit erwiesen hat.Zwei Fünftel der Weltbevölkerung gelten als übergewichtig oder fettleibig. In vielen Gesellschaften werden diese Menschen stigmatisiert. Sie werden bei Job-Bewerbungen und Karriereaufstieg diskriminiert, verursachen hohe volkswirtschaftliche Kosten – und schämen sich ihres eigenen Körpers. Es ist ein Elend, dass sich bald erledigt haben könnte. Dank der Forscherleistung vieler Chemiker und Pharmazeuten. Und dank des Risikoeinsatzes von Aktionären, die dafür zurecht fürstlich entlohnt werden. Das Versprechen eines längeren, gesünderen und glücklicheren Lebens kann für die Dicken wahr werden.

Wäre das nicht einmal ein Grund, die Pharmaindustrie hochleben zu lassen? Doch nein. Schon hagelt es Kritik von allen Seiten. Aufgezählt werden die Risiken und Nebenwirkungen der Spritze, die von Magendarmbeschwerden und Kopfschmerzen bis zu Bauchspeicheldrüsenentzündungen reichen können. Hinzu kommt: Die neuen Medikamente sind extrem teuer. Die Behandlung kostet allein für einen Monat mehr als 500 Dollar. Will sagen: Es sind mal wieder nur die Reichen, die sich schön und schlank machen dürfen. Womit wir beim kulturkritischen Argument wären: Die Abnehmspritze werde dazu führen, die Schönheitserwartungen immer weiter zu normieren. Am Ende sehen wir lauter identische Körper mit Weltstandardgewicht in den Büros und auf den Partys. Gruselig. Anstatt die Fettleibigkeit mit Pharma zu bekämpfen, sollte die Gesellschaft lieber die Stigmatisierung dicker Menschen beenden, rufen die Zivilisationskritiker.

Bald kommen die Generika

Alles schön und recht. Aber alles nicht triftig. Es wäre ein Wunder, wenn Wettbewerber von Novo Nordiks und Elly Lilli nicht bald eigene Medikamente zur Gewichtsreduktion auf den Markt bringen würden. Es wäre ein Wunder, wenn nach Ablaufen von Patenten nicht viele günstigeren Pillen oder Spritzen zu haben wären. Die Forderung, die Gesellschaft dürfe die Dicken nicht stigmatisieren, hören wir seit Jahren. Dummerweise hält sich die Gesellschaft nicht an diesen guten Rat. Und die Fettleibigen leiden. Jetzt bekommen sie eine Perspektive.

Wie kann es dann sein, dass in den Befragungen zur Reputation unterschiedlicher Wirtschaftszweige die Pharmaindustrie regelmäßig die letzten Plätze zugewiesen bekommt? Einen gewissen Ansehensgewinn konnte die Branche zwar durch die Erfindung der Covid-Impfstoffe verzeichnen, der freilich durch die inflationsbedingte Teuerung der letzten Jahre gleich wieder dahin schmolz.

Komisch! Den Fortschritt gibt es ja nicht erst seit der Erfindung der Abnehmspritze. Die Erfindung der Anästhesie im späten 19 Jahrhundert befreite die Menschen davon, bei operativen Eingriffen unerträgliche Schmerzen erdulden zu müssen. Die Erforschung von Hygienebedingungen (Händewaschen & mehr) und die Entwicklung urbaner Abwassersysteme haben das Aufkommen tödlicher Seuchen reduziert.

An dieser Erfolgsgeschichte ist die Pharmaindustrie maßgeblich beteiligt. Impfstoffe sorgten dafür, dass Polio und Pocken weitgehend ausgerottet wurden. Insulin, vor hundert Jahren zum ersten Mal aus der Bauchspeicheldrüse von Schlachtvieh gewonnen und Diabetikern gespritzt, rettet inzwischen Millionen Menschen das Leben. Brustkrebs war bis in die sechziger Jahre eine tödliche Krankheit. Inzwischen kann er geheilt werden. Vor dreißig Jahren war eine HIV-Erkrankung ein Todesurteil. Dank BionTech & Co. hat Covid seinen tödlichen Schrecken verloren. Der Freiheits- und Lebensgewinn solcher Medikamente kann kaum überschätzt werden. Die pharmazeutische Innovation trägt nach einer im National Bureau of Economic Research (NBER) veröffentlichten Studie aus dem Jahr 2017 mit über 70 Prozent zu den Erfindungen der Lebenswissenschaften bei.

Gibt es Erklärungen für das miese Ansehen einer lebensrettenden Branche? Generell, so mein Eindruck, ist der Antikapitalismus nirgends so verbreitet wie im Gesundheitswesen. Dass Pharmafirmen die Maximierung des Gewinnes vor das Gemeinwohl stellen, davon sind viele Menschen überzeugt. Kein Wunder, dass Minister Karl Lauterbach ein Gesetz zur Entökonomisierung der Gesundheit plant.Die Menschen wollen nicht krank sein

Han Steutel, Präsident des »Verbandes forschender Arzneimittelhersteller« hat ein paar tiefer liegende Vermutungen. »Die Menschen wollen nicht krank sein«, sagt er. Die Arznei erinnere sie daran. Epilepsie, eine Krankheit mit gravierenden Nachteilen für die Betroffenen, kann mit Medikamenten unter Kontrolle gehalten werden. Doch lediglich 40 Prozent der an Epilepsie leidenden Patienten sind therapietreu. Ähnlich ist es mit Blutdruck- oder Cholesterinsenkern. Das ist eine von vielen Irrationalitäten, mit denen die Menschen leben. Sie ignorieren die Krankheit und kritisieren die Hersteller der Pillen.

Steutel hat noch eine weitere Vermutung, eher aus dem Bereich der Magie. »Wir wollen keine Chemie und keine Pharmazeutika im Körper haben.« Eigentlich müsse doch etwas – die Krankheit – raus aus dem Körper. Da ist es ein Widerspruch, etwas einnehmen zu müssen. »Es muss was raus, nicht rein.« Und die hohen und intransparenten Preise? »Diese Debatte werden wir nie los«, sagt Steudel: Man klagt über die Preise und verdrängt den Nutzen der Arznei.

Und dann sind da noch die Ärzte. Anders als ihr Ruf, sich ständig auf Kosten der Pharmaindustrie auf Kongressen in Davos oder der Toskana bespaßen zu lassen, erweisen sie sich als besonders scharfe Kritiker der Pharmabranche: Lebensrettende Medikamente würden vom Markt genommen, wenn sich ihre Fertigung nicht mehr rentiere. Das gibt es. Aber die Pharma- und Wirtschaftsgeschichte – siehe oben – sprechen auf lange Sicht eine andere Sprache. Wir verdanken den Pillen insgesamt eine enorme Verbesserung und Verlängerung unseres Lebens.

Ob die Abnehmspritze an diesem paradoxen Befund etwas ändern wird? Schön wäre es. Ich glaube es nicht. Das Kartell der Ärzte, Kulturkritiker, Naturheiler und Arzneiverächter bleibt intakt – allen Erfolgen der Branche zum Trotz.

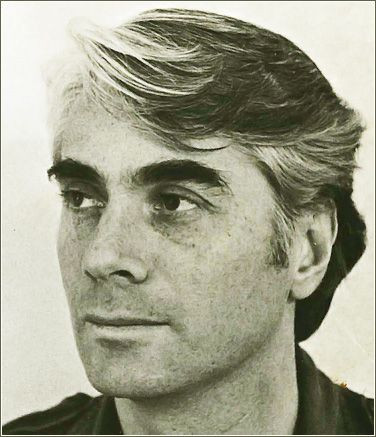

Rainer Hank

04. Dezember 2024

Mit Unsicherheit leben

Viel mehr als wir glauben, hängt von Zufällen ab

Warum ist die Unpünktlichkeit der Deutschen Bahn ein Debattendauerthema, an dem sich Alt und Jung, Arm und Reich, Mann und Frau gleichermaßen beteiligen? Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass wir Unsicherheit nur schwer aushalten.

Schlechte Ereignisse, die vielleicht eintreten können, sind schwerer zu ertragen als schlechte Ereignisse, die gewiss eintreten. Das ist eine Erkenntnis, die ich dem Neurowissenschaftler Volker Busch verdanke. Wenn klar ist, dass der Zug sechzig Minuten Verspätung hat, ist das nicht schön, aber damit kann man leben, weil man sich darauf einstellen kann. Wenn – was häufig passiert – bis zuletzt völlig unklar ist, ob der Zug 15 oder 70 Minuten Verspätung hat, versetzt uns das in Stress. Nichts ist sicher, so lautet ein Sprichwort, mit Ausnahme der Steuern, des Todes – und der Unsicherheit selbst.

Ereignisse, die vielleicht eintreten, gibt es ständig: Vielleicht knackt der Dax die 20.000 Punkte? Vielleicht bricht er ein? Vielleicht wird KI unseren Arbeitsplatz ersetzen? Vielleicht aber »lediglich« den des Kollegen? Vielleicht werden E-Autos künftig nur noch in China produziert? Vielleicht führt die Eskalation der Gewalt in Nahost oder der Ukraine irgendwann doch in die ganz große Katastrophe? Vielleicht übernimmt der terroristische IS irgendwann die Macht? Unsicherheit nährt Ängste. Ängste sind anfällig für populistische Angebote.

Kein Wunder, dass kluge Menschen seit Generationen Wege ersinnen, die Unsicherheit im Zaum zu halten. Wir können uns nicht völlig dem Zufall überlassen. Das würde uns lähmen, jegliches auf die Zukunft ausgerichtete Handeln ersticken, nicht zuletzt das wirtschaftliche Handeln. Zum Fortschritt in der Bekämpfung von Unsicherheiten hat vor allem die Wahrscheinlichkeitsrechnung beigetragen. Mit ihrer Hilfe sind wir in der Lage, Unsicherheit in Risiken zu verwandeln: Wir quantifizieren das mögliche Eintreten eines Ereignisses mit Zahlen und haben damit ein Maß für das Risiko, das wir eingehen. Seit wir wissen, dass es ziemlich riskant ist, auf einen pünktlich ankommenden Zug zu setzen, bauen wir größere Puffer bei der Reiseplanung ein. Das reduziert Stress – lindert freilich nicht unseren Ärger darüber, dass Fahrpläne inzwischen in etwa so fiktional sind wie Daniel Defoes Robinson Crusoe.

Meritokratie wird überschätzt

Welches Maß an Unsicherheit jemand auszuhalten bereit ist, wie stark er darunter leidet, ist kein objektives Faktum. Wenn wir in die Ferien fahren, buchen wir das Hotel im Voraus, informieren uns rechtzeitig bei Google Maps über Staus und hoffen, die Wetter-App zeigt uns verlässlich an, wie warm Luft und Wasser an unserem Urlaubsort sind. Freunde von uns machen das ganz anders. Sie hassen Planung und brechen einfach ins Blaue auf. Was wir als unzumutbare Unsicherheit meiden, ist für sie ein Überraschungskitzel, den sie neugierig auf sich zukommen lassen. Unsicherheit ist eine Frage des Framings. Die einen haben Reisefieber, die anderen genießen dasselbe Gefühl als prickelnde Vorfreude auf etwas, was sie noch nicht kennen.

So oder so unterschätzen wir alle die Wirkmacht des Zufalls im Leben. Dabei hätte man es im Buch Prediger der Heiligen Schrift nachlesen können. Dort steht geschrieben (Kapitel 7, Vers 9): »Wiederum sah ich unter der Sonne, dass nicht den Schnellen der Preis zufällt, und nicht den Helden der Sieg, nicht den Weisen das Brot, noch den Verständigen Reichtum, noch den Einsichtigen Gunst; sondern alle trifft Zeit und Zufall.« So ist es. Lieber wäre es uns, Beruf und unser Einkommen wären der Lohn für unsere Leistung und deshalb gerecht und angemessen. Meritokratie, die Annahme, dass Leistung belohnt wird, ist ein frommer Wunsch.

Der schönste Beleg, den ich für die Macht des Zufalls, also die Unsicherheit über die Zukunft, kenne, kommt aus dem Fußball. Forscher um den Sportwissenschaftler Martin Lames von der Technischen Universität München haben ein Beobachtungssystem entwickelt, mit dem das geplante oder nicht planbare Zustandekommen von Toren ermittelt wird. Sechs Merkmale sollen dafür stehen: abgefälschte Bälle, Abpraller, Tore mit Torwartberührung, Abpraller von Latte oder Pfosten, große Entfernung und Beteiligung der Abwehr. Das Ergebnis: In Gesamt von über 2500 Toren in der Datenbank der Forscher war bei 44,6 Prozent der Zufall beteiligt. Oder leicht vergröbert gesagt: Fast jedes zweite Tor verdankt sich nicht dem Können des teuer eingekauften Fußballers oder der strategischen Genialität des ebenso teuren Trainers. Sondern dem puren Zufall. Die Unsicherheit über den Ausgang eines Fußballspiels ist hoch.

Zufall im Fußball

Ich habe das Fußballexperiment häufig im Freundeskreis zum Besten gegeben. Die Reaktion war immer dieselbe: Man monierte, ich verstünde nichts von Fußball und bestritt das Ergebnis des Experiments. Ersteres ist korrekt, letzteres nicht. Die Studie wurde mehrfach empirisch überprüft. Einerseits wollen wir den Zufall im Sport möglichst geringhalten und geben dafür auch ziemlich viel Geld für Training, Strategieplanung und Spielanalyse aus. Andererseits macht die Unsicherheit über den Ausgang des Spiels gerade den Reiz des Wettbewerbs aus. Wäre das Ergebnis planbar, würde es schnell langweilig.

Wen das Nachdenken über Unsicherheit genauso fasziniert wie mich, dem empfehle ich das neue Buch von David Spiegelhalter: »The Art of Uncertainty«. Der Mann ist emeritierter Professor für Statistik an der Universität Cambridge. Sein Vorgängerbuch »The Art of Statistics« von 2019 ist ein Longseller. Spiegelhalter schreibt nicht (nur) für Akademiker, sondern für »interessierte Leute, die auf Fachleute angewiesen sind, ohne deren Glaubwürdigkeit beurteilen zu können«. Das Buch ist unterhaltsam und mit vielen Beispielen gespickt, hüpft von Giacomo Casanovas Idee einer Lotterie für den französischen Staat bis zu Bayes Theorem zur Berechnung bedingter Wahrscheinlichkeiten. Und befreit vom Zwang der Herstellung einer Welt ohne Unsicherheit. Eher geht es darum, zu großes oder zu geringes (Un)sicherheitsgefühl zu identifizieren. Die Behauptung von US-Präsident George W. Bush, der Irak verfüge über Massenvernichtungswaffen, hat die hohe Unsicherheit dieser Behauptung unterschlagen. Die Behauptung, Rauchen verursache Krebs, wurde von der Tabakindustrie jahrelang als hochgradig unsicher interpretiert. Um dies zu durchschauen, braucht es weniger Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung als der Interessen politischer und wirtschaftlicher Macht.

Die größte Unsicherheit des Lebens ist der Zufall der Geburt. Der ist am wenigsten zu beeinflussen und beeinflusst seinerseits doch so vieles. Wann, wo, in welcher Zeit, mit welchen Genen jemand auf die Welt kommt, macht einen Unterschied fürs ganze Leben. Dies lässt sich nur in Demut zur Kenntnis nehmen.

Rainer Hank

15. November 2024

Zwangsarbeit

Wie der Staat uns permanent enteignet.

Steuern sind eine Art von Zwangsarbeit. Zwangsarbeit finden wir moralisch verwerflich, Steuern in der Regel nicht. Im Gegenteil: Die SPD will die Reichen (von einer Million Euro an) mit einer Vermögenssteuer zusätzlich belasten. Zudem soll es höheren Erbschafts- und Einkommensteuern für die Superreichen geben. Eine Begründung liefern die Sozialdemokraten nicht. Es sei denn, man ließe die Erklärung durchgehen, damit könne man die »arbeitende Mitte« entlasten. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Argumentativ dürftiger geht es kaum, nicht nur weil unterstellt wird, die Reichen würden nicht arbeiten.

Das ist natürlich noch nicht die Erläuterung, warum Steuern eine Form der Zwangsarbeit sind. Hilfreich ist ein Blick in den »Belastungscheck 2024« auf der Internetseite des Bundes der Steuerzahler. Dort wird aufgerechnet, was dem Durchschnittsdeutschen von einem erarbeiteten Euro am Ende bleibt. Raten Sie doch mal, bevor sie weiterlesen!

Hier die Antwort. Von einem Euro werden 20,9 Prozent Steuern und 31,7 Prozent Sozialabgaben abgezogen. Am Ende bleiben somit 47,4 Prozent zum Leben übrig. In den Steuern stecken Lohn-, Mehrwert- und Energiesteuern (inklusive der CO2–Steuer). Aber auch Abgaben, an die man zunächst nicht denkt, wie etwa die vom Vermieter an mich überwälzte Grundsteuer oder die Zwangsgebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk (eine verkappte Steuer). Sozialabgaben sind Beiträge zur Arbeitslosen-, Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung.

Der Steuerzahlerbund hat deshalb den Steuerzahlergedenktag eingeführt. Bis zu diesem Tage wird dem durchschnittlichen Steuerbürger sein gesamtes Einkommen abgenommen. Das war in diesem Jahr der 11. Juli. Deshalb Zwangsarbeit. Erst danach können die Menschen über ihr Einkommen frei verfügen. Dass wir in aller Regel durch Umverteilung von unseren Steuern und Abgaben etwas zurückbekommen (Bildung, Polizei, Gesundheitsleistungen, »Heute Show«) ändert am Charakter der Zwangsarbeit nichts. Auch eingesperrte Zwangsarbeiter bekommen in der Regel Verpflegung und Unterkunft gestellt. Unter dem Strich bleibt es dabei, dass Arbeitnehmerhaushalte mehr als die Hälfte ihres Erwerbseinkommens nicht zur freien Verfügung haben, sondern zunächst an die öffentlichen Kassen abtreten.

Es sei höchst bedenklich, wenn mehr als 50 Prozent des individuellen Einkommens über staatliche Kanäle umverteilt werden, sagt der Steuerzahlerbund. Dies schwäche die Arbeitsanreize. Gleichzeitig dürfte eine durchschnittliche Einkommensumverteilung von mehr als 50 Prozent das Gerechtigkeitsempfinden vieler Menschen stören und als konfiskatorisch empfunden werden.

Doch warum regt sich das Gerechtigkeitsempfinden erst bei 50 Prozent und nicht schon beim ersten Euro, den der Staat seinen Bürgern abnimmt? Diese radikale Ansicht vertritt mit guten Argumenten der Philosoph Robert Nozick. Sein Klassiker »Anarchie, Staat, Utopie« erschien vor 50 Jahren im Jahr 1972. Nozick (1938 bis 2002) wuchs in Brooklyn in einer jüdischen Familie auf; sein Vater war aus einem russischen Stetl in die USA eingewandert. Nozick studierte Philosophie an der Columbia-Universität in New York und engagierte sich in der sozialistischen Studentenbewegung. Eine Elvis-Tolle auf den Fotos vom ihm zeigt, welcher Generation er angehört. Die Lektüre der Schriften Friedrich August von Hayeks ließ ihn zum Liberalen werden.

Nur das Argument zählt

Für Nozick zählten weder Praktikabilität, Empathie oder Umverteilungssolidarität – sondern nur das vernünftige Argument. Berühmt ist sein Wilt-Chamberlain-Beispiel gegen jegliche Form staatlicher Umverteilung. Wilt Chamberalain war ein erfolgreicher und sehr reicher amerikanischer Basketballspieler (10 Millionen Dollar Nettovermögen), vergleichbar mit Michael Jordan oder Dirk Nowitzki.

Nozicks Argument geht so: Stellen Sie sich vor, Chamberlain unterzeichnet einen Vertrag mit seinem Basketballteam. Jede verkaufte Eintrittskarte für Spiele, an denen er teilnimmt, bringt ihm 25 Cent. Während der Saison kommen eine Million Menschen, um Chamberlain zu sehen. Am Ende der Saison ist er 250.000 Dollar reicher als zuvor. Entstanden ist eine Welt größerer Ungleichheit.

Gibt es daran irgendetwas auszusetzen? Nein, sagt Nozick. Die Leute zahlen freiwillig. Mit welchem Recht darf der Staat Chamberlain von seinem Eigentum etwas wegnehmen? Er hat sein Geld legal auf der Grundlage von freien Verträgen erworben. Alles andere würde seine Freiheit einschränken. Das steht dem Staat nicht zu: »Die Besteuerung von Arbeitsverdiensten ist mit Zwangsarbeit gleichzusetzen.« Entzieht man jemanden den Verdienst von 100 Arbeitsstunden, so ist das, als zwänge man ihn, 100 Stunden für andere zu arbeiten. Manche Menschen fänden den Vergleich absurd, schreibt Nozick: »Doch auch diese, sofern sie etwas gegen Zwangsarbeit haben, wären dagegen, dass man beschäftigungslose Hippies zur Arbeit zugunsten Bedürftiger zwingt.« Als Hippies, für jüngere Leser, bezeichnete man damals junge Leute, für die Naturverbundenheit, Konsumkritik, sowie der Bruch mit spießigen Lebens- und Moralvorstellungen zentral war.

Nozick ist kein Anarchist. Er ist für einen Staat, der die Freiheit seiner Bürger schützt gegen Übergriffe ihrer Mitbürger oder fremde Angreifer. Nozicks Staat hat ein Gewaltmonopol, garantiert »Life, Liberty, Property« und wacht darüber, dass Verträge eingehalten werden (»Rule of Law«). Das ist ein starker, aber schlanker Staat. Man sollte nicht von einem »Minimalstaat« reden: Wenn der Staat sein Monopol verliert, machen sich Warlords, Milizen und Terrororganisationen (Hisbollah, Hamas) breit. Für seine Leistungen, die allen zugutekommen, darf der Staat von den Bürgern Gebühren verlangen; staatliche Leistung und Gegenleistung erhalten Preisschilder.

Folgt daraus, dass in Nozicks Modell Arme auf der Straße verhungern, ohne dass der Reiche seine Finger krümmt? Abermals Nein. Unter dem Dach des schlanken S

taates wäre Platz für alle Arten der Philanthropie und Barmherzigkeit – für säkulare oder religiöse Vereine und Stiftungen. Das kann man naiv finden, wenn man der freiwilligen wechselseitigen Zuwendung von Menschen misstraut. Es könnte aber auch sein, dass solch freiwillige Barmherzigkeit von bürokratischen Zwangsstaaten seit langem einfach erstickt wurde.Robert Nozicks Staat der Freiheit ist eine Utopie, keine Frage. Wir werden ihn nicht erleben. Die Utopie des freiheitlichen Staates taugt indessen als Korrektiv und regulative Idee gegen den interventionistischen, paternalistischen und distributiven Staat, in dem wir leben. Wir sollten Nozicks Freiheitsidee im Hinterkopf behalten, wenn uns in den langen Monaten des kommenden Bundestagswahlkampfes die Umverteiler unsere Freiheit nehmen wollen.

Rainer Hank

05. November 2024

Totaler Irrsinn

Was die Rentenpolitik mit dem Rechtsruck zu tun hat

»Wir sind jung, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.« Diesen Spruch skandieren seit 2019 Schülerinnen und Schüler, wenn sie freitags die Schule schwänzen und für das Klima demonstrieren. Anführerin der Bewegung »Fridays for Future« ist die junge, spröde und zugleich charismatische Schwedin Greta Thunberg, die Erfinderin der Klima-Panikmache.

Vom Rentenpaket, das die Ampel im Kabinett beschlossen hat und das derzeit im Bundestag diskutiert wird, könnte man mit gutem Recht sagen, dass es ebenfalls dazu angetan ist, den Jungen die Zukunft zu klauen. Es sichert der Boomer-Generation ihre Pfründe. Und zwar auf lange Zeit: Die Boomer sind gesund und langlebig. Die wachsenden Finanzierungslasten werden den Jungen aufgebürdet. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die derzeit bei 18,6 Prozent des Arbeitseinkommens liegen, steigen bis 2035 in mehreren Schritten auf 22,3 Prozent. Langfristiger Verlierer ist die Kohorte der heute unter Sechsundzwanzigjährigen.

Der Wirtschaftsweise Martin Werding nannte in der F.A.S. die Rentenpläne der Ampel den »totalen Irrsinn«: »Das wird sehr, sehr teuer.« Wenn man das so hört, könnte man als junger Mensch schon ein bisschen in Panik geraten – ob der Finanzierungslasten und ob der Ungerechtigkeit, dass die Alten sich einen sonnigen Herbst ihres Lebens genehmigen auf Kosten der Jungen. Der sogenannte Nachhaltigkeitsfaktor, beschlossen vor zwanzig Jahren von Rot-Grün, der die Balance etwas generationengerechter gemacht hätte, wird von Rot-Grün-Gelb wieder kassiert.

Die Generation Z wandert zu den Popilisten

Warum richtet sich Fridays for Future nicht (zumindest auch) gegen die eklatante Generationenungerechtigkeit? Haben die Jungen etwa gar nicht gemerkt, dass ihnen ihre Zukunft (zumindest auch) von der Ampelregierung verbaut wird? Warum gibt es keine Rentenproteste der Jungen vor dem Sozialministerium? Jedenfalls scheint sich die Ampel mehr vor den Rentnern als vor den Jungen zu fürchten. Diese Klientelpolitik könnte sich rächen.

Anruf bei Klaus Hurrelmann. Der Jugendforscher, der als Erfinder der Shell-Jugendstudien gilt, kennt sich aus mit der »Generation Z«, die er auch »Generation Greta« nennt. Geboren zwischen 1995 und 2005 ist es die erste Kohorte, die quasi von der Grundschule an mit Smartphone und Internet groß geworden ist (selbst wenn die Eltern ihnen die Nutzung eines Handys verboten haben). Man nennt sie deshalb auch »Zoomer«, wendig in virtuellen Welten, und, anders als die »Boomer«, hineingeboren in eine Wirklichkeit, in der es immer weniger Kinder (»Baby Shortage«), dafür aber jede Menge Arbeitsplätze gibt (»Labor Shortage«).

Hurrelmann verweist mich auf seine neueste »Trendstudie Jugend in Deutschland«, die mit Online-Befragungen ergründen will, »wie die Jugend tickt«. Jugend, dass sind in diesen Studien die 14– bis 29–jährigen. Die befinden sich ihr ganzes kurzes Leben lang im permanenten Krisenmodus: Sie empfinden eine »innere Unruhe« und »hohe mentale Belastung«. Auf Seite 12 der Studie findet sich eine Liste der »größten Sorgen der jungen Generation«. Platz Eins hält, anders als erwartet, nicht etwa der Klimawandel. Sondern die Inflation. Es folgen »Krieg in Europa und Nahost«, »Knapper Wohnraum« und »Spaltung der Gesellschaft«.

Der Klimawandel erscheint erst auf Platz Fünf: 49 Prozent der Jugendlichen machen sich hier große Sorgen. 2023 waren es 52 Prozent, 2022 waren es 55 Prozent. Der Klimawandel verliert also auf der Prioritätenliste der Sorgen an Relevanz. Dagegen drängen Wirtschaftsthemen in den Vordergrund – eben auch die Befürchtung eines »Zusammenbruch des Rentensystems« (Platz acht): 44 Prozent der Befragten thematisieren die skandalöse Generationenungerechtigkeit zwischen Alt und Jung; zwei Jahre zuvor waren es lediglich 32 Prozent. Dass die Ampel-Politik mit ihrem Rentenpaket einen Angriff gegen die Jungen führt, scheint sich also durchaus herumzusprechen. Hier liegt ein wahrer Kern der Behauptung, die Generation Z halte das überkommene Versprechen »Euch wird es einmal besser gehen« auf ihre persönliche Zukunft bezogen für eine Lüge. Perspektivenlosigkeit statt Zukunftsoptimismus: Die sogenannte Fortschrittskoalition, als welche die Ampel angetreten ist, verstellt der Jugend die Zukunft.

Doch, noch einmal, warum gibt es keine Proteste der Jungen gegen den Skandal? Die gibt es schon – nur nicht auf den Freitagsdemos. Gemäß der genialen Unterscheidung des Ökonomen Albert O. Hirschman zwischen »Voice« und »Exit« haben Bürger, denen das Regierungshandeln nicht passt, prinzipiell zwei Möglichkeiten, sich zu wehren: protestieren oder abwandern. Die Jungen sind offenbar der nachvollziehbaren Meinung, Proteste auf den Straßen blieben wirkungslos und nützten sich ab. Deshalb greifen sie zu »Exit«, was hier heißt: sie verabschieden sich von den etablierten Ampelparteien (vor allem von Grün und FDP) und wandern ab zu AfD und BSW. In der Tabelle »Parteipräferenzen der 14– bis 29–Jährigen« der »Trendstudie« rangiert auf Platz Eins die AfD. Sie ist in nur zwei Jahren von 9 auf 22 Prozent vorgerückt. Die Grünen dagegen sind von 27 auf 18 Prozent zurückgefallen; die FDP von 19 auf 8 Prozent. In der dieser Tage veröffentlichten neuen Shell-Studie stimmt eine Mehrheit der Jugendlichen der Aussage zu: »Die meisten Maßnahmen, die vom Staat getroffen werden, bringen mir persönlich keine Vorteile.«

Der »Rechtsruck« der Jungen (stärker bei den jungen Männern als bei den Frauen), den Hurrelmanns Studie preisgibt, ist der Öffentlichkeit nicht verborgen geblieben. Die Jungen wurden dafür von den älteren Kommentatoren gescholten. Schließlich hat die Menschheit in der Jugend links zu sein. In der Ursachenanalyse für den Rechtsruck wird viel über die sozialen Medien (insbesondere Tiktok) geschrieben, die zu besetzen die alten Volksparteien verpennt haben. Das ist korrekt, erweckt indessen den Eindruck, die Jungen würden lediglich irrational dem Konformitätsdruck ihrer sozialmedialen Blasen gehorchen. Dabei wären ihre gewandelten Präferenzen für die Protestparteien als durchaus rationales demokratisches Verhalten zu interpretieren. Ganz im Sinne von Hirschmans Exit-Alternative. Dass die rechts- oder linkspopulistischen Parteien mutmaßlich auch keine bessere Rentenpolitik machen und, einmal an der Macht, womöglich viele schlimmen Dinge treiben würden, steht auf einem anderen Blatt.

Wähler verhalten sich rational. Man hält sie auf Dauer nicht mit Lichterketten bei Laune, bei denen über »demokratische Werte« schwadroniert wird, wenn zugleich harte Gesetze gegen die Jungen beschlossen werden, die diese in die Arme der Populisten treiben. Wähler lassen sich ungern für dumm verkaufen und mit Demokratie-Lyrik einlullen.

Rainer Hank

18. Oktober 2024

Arme Männer

Frauen auf der Überholspur. Und die Männer pennen.

Frauen sind benachteiligt: Sie verdienen weniger als Männer, sind schlechter ausgebildet und tragen die Hauptlast der Kindererziehung. An dieser Ungerechtigkeit ändert sich nur wenig. So geht die gängige Erzählung. Deshalb haben die Politiker den Equal Pay Day erfunden, werden gesetzliche Quoten für Vorstände und Aufsichtsräte erzwungen und Mint-Programme eingeführt, mit denen Schülerinnen die Freude an Mathe, Physik und Informatik vermittelt werden soll, was für später ein höheres Einkommen verspricht.

Das ist alles nicht völlig falsch, wenn man sich statisch auf den Ist-Zustand konzentriert. Überall klaffen Lücken: Einkommens-, Betreuungs- Gerechtigkeitslücken. Lücken, die geschlossen werden wollen. Doch die statische Betrachtung verstellt den Blick auf die Dynamik der Veränderung im Zeitverlauf. Leicht wird übersehen, dass die Frauen nicht nur aufholen, sondern auch bereits überholen. Das ist eine gute Nachricht. Allerdings sollte man die Frage, wo die Opfer stecken, neu justieren.

Zunächst ein paar Daten. Seit Wintersemester 2021/2022 studieren erstmalig mehr Frauen als Männer an deutschen Hochschulen. In einer ganzen Reihe reicher Länder ist inzwischen der Anteil der Frauen mit einem Universitätsdiplom höher als der der Männer. In USA und Großbritannien beträgt der Unterschied jeweils mehr als zehn Prozent. Im Vereinigten Königreich sind inzwischen mehr junge Frauen in Lohn und Brot als junge Männer. Auch das Gender-Pay-Gap beginnt sich zu drehen.

Männer ohne Job und Ausbildung

Das sind Daten der OECD, die ich einem statistischen Überblick der »Financial Times« von Mitte September entnehme. Man könnte eine Erfolgsfanfare erschallen lassen, gäbe es nicht auch eine Kehrseite. Das sind die jungen Männer. Sie fühlen sich im Wettbewerb mit den überholenden jungen Frauen überfordert und nicht zu besseren Leistungen herausgefordert. Stattdessen neigen sie zu Resignation. Über alle OECD-Länder hinweg wächst der Anteil junger Männer, die weder einen Job haben noch sich in Ausbildung befinden. In Großbritannien, Frankreich, Spanien und Kanada befinden sich inzwischen mehr junge Männer als Frauen abseits gesellschaftlicher Teilhabe in Arbeit oder Studium. So etwas gab es nicht seit dem Beginn der Industrialisierung.

Wenn junge Frauen weder in Ausbildung noch in Arbeit sind, dann weil sie sich auf Familie und Kinder fokussieren – das ist bei den jungen Männern nicht der Fall. Sie machen buchstäblich nichts, leiden zunehmend unter psychischen Krankheiten. Und neigen dazu, populistische und extremistische Parteien (seien sie rechts- oder linksextremistisch) zu wählen.

In Deutschland lässt sich das alles nur in abgeschwächter Form beobachten. Das ergibt meine Nachfrage bei Enzo Weber. Er ist Ökonomieprofessor und arbeitet am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, einer staatlichen Einrichtung. All die »Gaps« der Lebens- und Arbeitswelt fallen hierzulande immer noch zu Lasten der Frauen offen, aber sie schrumpfen. So beträgt der Gender-Pay-Gap, der die Verdienste auf vergleichbare Tätigkeiten und Qualifikationen bezogen vergleicht, inzwischen »nur« noch sechs Prozent. Der »Gender-Hour-Gap«, der die Zahl der monatlich gearbeiteten und bezahlten Stunden beziffert, liegt bei 18 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch 22 Prozent. Die Ausbildungsvergütungen für Mädchen sind inzwischen höher als für Jungen. Die Löhne und Gehälter in vergleichbaren Berufen und bei vergleichbaren Qualifikationen lassen bis ungefähr zum dreißigsten Lebensjahr keine Diskriminierung mehr erkennen.

Das bedeutet: Auch hierzulande holen die Frauen gehörig auf. Geht es so weiter, werden sie – wie jetzt schon die Studentinnen – ihre männlichen Altersgenossen auch in der Arbeitswelt bald überholt haben. Dass letztere im Gegenzug hierzulande dazu neigen, sich aus der Bildungs- und Arbeitswelt zu verabschieden, ist glücklicherweise nicht zu konstatieren. Aber Verhaltensauffälligkeiten bei jungen Männern – ADHS-Zappelphilippe – werden auch in Deutschland immer häufiger gezählt. Dass die Jüngeren zunehmend populistisch wählen, haben die vergangenen Wahlen im Osten gezeigt.

Was ist mit »child penalty«?

Bleibt als große Diskriminierung der finanzielle Einschnitt, sobald die Kinder kommen. Ein Einschnitt, der in der Forschung ein bisschen kinderunfreundlich als »child penalty« oder »mother penalty« bezeichnet wird: also als Strafe für die Mutterschaft, denn der Einkommensabstand zwischen Müttern und Vätern vergrößert sich etwa vom 30. Lebensjahr wieder. Nach einer Studie, die 2019 unter an der Princeton Universität angefertigt wurde, fallen die Einkommen der Mütter bis zu einem Drittel im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes zurück, während die Väter munter ihr Einkommen steigern und erfolgreich an ihrer Karriere basteln. Zehn Jahre später betrug der Lohnabschlag für die Mütter immer noch rund zwanzig Prozent.

Die Theorie der Child Penalty wurde, wie häufig in der Wissenschaft, methodisch angezweifelt. Der Storch bringe die Kinder nicht randomisiert in die Welt, so lautet die Kritik. Das heißt: Durch Zufall zustande kommende Kontrollgruppen kinderloser Frauen gibt es in diesen Forschungen nicht. Vergleicht man dagegen Frauen, die sich einer künstlichen Befruchtung unterzogen haben, ist eine solche Randomisierung möglich. Denn da weiß man vor der Behandlung nicht, wer schwanger wird. Und siehe da: In solche Studien beträgt der Abstand zwischen Müttern und kinderlos gebliebenen Frauen »lediglich« zwanzig Prozent und schrumpft zehn Jahre später auf nur noch drei Prozent zusammen. Gleichwohl: In der Zwischenzeit vermochten die Väter ihr Einkommen um zehn Prozent zu verbessern.

Ich vermute, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch die Mütter gleichziehen, eine Vermutung, die nicht überall geteilt wird. Immer mehr Väter wollen ihre Arbeitszeit reduzieren, während immer mehr Mütter nach der Babypause wieder Vollzeit arbeiten oder zumindest eine relative hohe Teilzeit wählen. Die Knappheit des Arbeitsangebots in Zeiten der Vollbeschäftigung wird die Unternehmen zudem dazu nötigen, den Müttern flexiblere Bedingungen zu bieten und sie besser zu bezahlen. Würde dann hierzulande auch noch das Mütterarbeitshindernis »Ehegattensplitting« abgeschafft, wage ich zu prognostizieren, dass auf mittlere Sicht auch die »mother penalty« weiter schrumpfen und auf lange Sicht ganz verschwinden wird.

Ich fasse zusammen: Die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern in Arbeitswelt ändern sich dramatisch. Die alten Narrative – Frauen werden sind immer Opfer – werden dagegen unverändert weitererzählt. Dabei sind im Zeitverlauf die Frauen die wahren Gewinner wachsender Gleichberechtigung. Das ist ein Fortschritt, den Frauen und Männer feiern sollten, statt die alten Weinerlichkeiten zu pflegen.

Rainer Hank