Hanks Welt

‹ alle Artikel anzeigen18. Oktober 2025

Aufstand des Gewissens

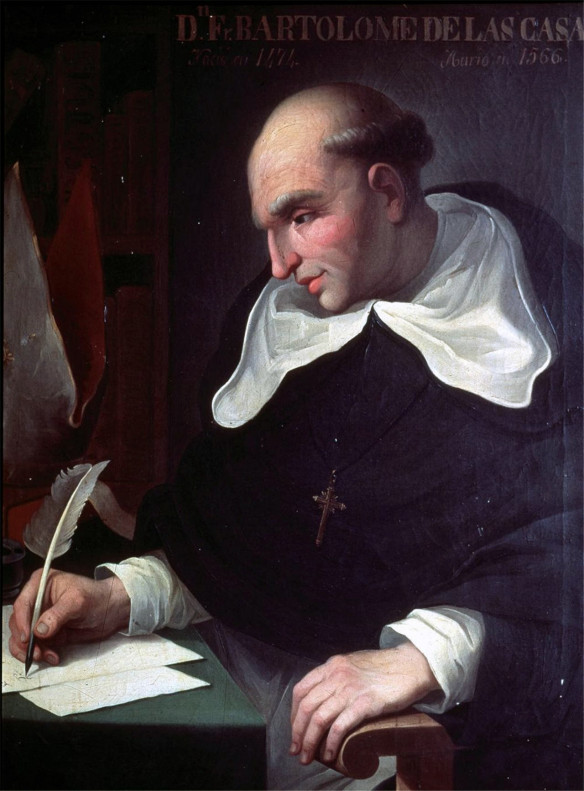

Bartolomé de Las Casas Kampf für die Rechte der Indios

Wer hat das Recht auf wirtschaftliche, politische oder militärische Intervention? Wer bestimmt, was »zivilisiert« oder »barbarisch« ist? Die Rechtfertigungsrhetorik für gewaltsame Interventionen (zum Beispiel gegen »Barbaren«) hat sich seit dem 16. Jahrhundert kaum verändert. Modern formuliert äußert sie sich heute etwa im »Kampf für Demokratie« oder gegen den »Werteverfall« der westlichen Welt.

Der marxistische Soziologe Immanuel Wallerstein bezeichnet diese hegemoniale Haltung in seinem Traktat über die »Barbarei der anderen« (2006) als »Universalismus der Mächtigen«. Dies lässt sich historisch zurückverfolgen, etwa zur spanischen Eroberung der Neuen Welt, und manifestiert sich heute weiterhin in globalpolitischen Einsätzen westlicher Staaten. Vermeintlich moralische Argumente verschleiern wirtschaftliche oder machtpolitische Interessen, so der Verdacht.

Soll man deshalb die Idee des moralischen Universalismus aufgegeben – etwa die Annahme allgemeiner Menschenrechte oder die Idee des Marktes als zivilisierter Form der Wohlstandsmehrung und einem zynischen Relativismus anhängen nach dem Motto, jedes Volk solle nach seiner eigenen Façon glücklich oder unglücklich werden?

Machen wir ein historisches Beispiel. Im spanischen Weltreich gab es in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts eine Kontroverse auf höchstem intellektuellem Niveau über die Legitimation der Eroberung der neuen Welt, die angemessene Form der Evangelisierung der indigenen Völker Südamerikas (genannt Indios) und die Natur der Menschen mit ihren Kulturen und Religionen. Es beteiligten sich an dieser Diskussion die klügsten Köpfe der Zeit (zumeist waren es Mönche des Dominikanerordens).Zur Erinnerung: Vor der »Entdeckung« Lateinamerikas durch Christopher Columbus im Jahr 1492, dem Beginn der Neuzeit, wird die Bevölkerung des Kontinents auf 40 bis 60 Millionen Menschen geschätzt. Um das Jahr 1600, also hundert Jahre später, waren davon noch sechs bis acht Millionen »übrig«. Dies war das Ergebnis von Massakern, Kriegen, Seuchen, Hunger und Arbeitszwang. Legitimiert wurde die imperiale Eroberung als Auftrag zur Ausbreitung des Christentums und der Bekehrung der Heiden.

Diskurs über die Eroberungen

Eine kolonialethische Debatte wurde vom spanischen Königshaus nicht etwa unterdrückt, sondern explizit gefördert, woraus sich vermuten lässt, dass man Gewissensbisse angesichts des – in heutiger Sprache – Genozids in Südamerika hatte und der Diskurs das Gewissen beruhigen sollte. Man muss sich das so vorstellen, als hätten Hitler und Göbbels 1944 an den besten Universitäten über die Wannseeprotokolle und die Vernichtung des europäischen Judentums wissenschaftliche Symposien veranstalten lassen.

Ich konzentriere mich zur Veranschaulichung auf die sogenannten Valladolid-Debatte der Jahre 1550 bis 1551. Protagonisten waren auf beiden Seiten hoch gebildete Theologen: Dem spanischen Humanisten, Philosophen und Hofchronisten Karls V. Juan Ginés de Sepúlveda (1490 bis 1573) stand der Dominikanerpater und Historiker Bartolomé de Las Casas (1484 bis 1566) gegenüber.Sepúlveda führte vier zentrale Argumente an zur Legitimation der Eroberung und gewaltsamen Missionierung der Indios, für die er jeweils biblische und philosophische Belege ins Feld führten. Las Casas trat an, ihn zu widerlegen. Das erste Argument Sepúlvedas behauptet, die Indios seien »Barbaren« und von Natur aus Sklaven. Es stützt sich auf Aristoteles Lehrstück über die »Halbmenschen« und seine Theorie der »natürlichen Sklaverei«: Das seien Menschen, die von Natur aus nur zur körperlichen Arbeit taugen und aus Mangel an Vernunft nur dadurch am menschlichen Leben teilhaben können, dass sie als Sklaven ihren vernunftbegabten Herren dienen. Sodann war Sepúlveda der Auffassung, der »Götzendienst« und die Praxis der Menschenopfer bei den Indios offenbare deren moralische Unterlegenheit und rechtfertige Krieg. Denn Menschenopfer verstießen gegen das Naturgesetz. Drittens gebe es eine Pflicht zur Verteidigung Unschuldiger, die von den Indios als Menschenopfer getötet werden. Viertens erleichtere die gewaltsame Unterwerfung der indigenen Völker die Ausbreitung des Christentums. Das letztgenannte Argument kann sich auf den Kirchenlehrer Augustinus berufen.

Las Casas plädierte in seiner Entgegnung für einen Perspektivenwechsel. Er sah sich als Verteidiger der Rechte aller Völker und des Gebots ihrer friedlichen Missionierung. Gegenüber den Spaniern gab sich Las Casas als Ankläger, der eine Wende der Mentalität und Politik einforderte. Las Casas bestritt die Theorie der »natürlichen Sklaven«. Auch die Indios seien »freie Menschen« (»hombres libres por naturaleza«) mit Vernunft, Kultur und Gesetzen ausgestattet. Kulturelle Unterschiede begründeten keine Unterlegenheit. Unglaube sei, zweitens, kein legitimier Kriegsgrund. Glaubensfragen müssten durch Predigt, nicht durch Zwang entschieden werden. Auch eine angebliche Pflicht zur Verteidigung der »Opfer« der Indios lässt er nicht durchgehen. Krieg bringe stets mehr Tod und Leid als er verhindere. Schließlich hält Las Casas Zwang als Mittel der Bekehrung für unerlaubt; echter Glaube setze Zustimmung des freien Willens voraus.

Moralischer Universalismus?

Die Debatte kannte historisch keinen Sieger; Sepúlvedas Position wurde nicht zur offiziellen Rechtsnorm Spaniens erklärt. Las Casas Schriften indes kamen später auf den Index. Fraglos ging er als der moralische Held aus der Debatte hervor; der Soziologe Hans Joas sieht darin in seinem neuen Buch über den Universalismus einen »Aufstand des Gewissens«.

Aus heutiger Sicht liest sich der Streit wie eine Vorwegnahme des Konflikts zwischen universalisierbaren (westlichen) Macht- und Moralansprüchen und der Anerkennung gleichwertiger kultureller Selbstbestimmung. Eine radikale postkoloniale These würde heute auch Las Casas widerspreche. Diese Theorie behauptet, dass die europäische Kultur einen biblisch-stoischen Kern enthält, der universalisierbar sei. Dieser moralische Universalismus offenbart sich in der postkolonialen Lesart als Camouflage imperialer und kolonialer Unterdrückungsansprüche, lediglich etwas humaner präsentiert.

Wenn Gesellschaften dazu neigen, der Barbarei zu verfallen (und das Christentum nicht mehr universalisierbar wäre), müsste als Substitut ein »Gesellschaftsvertrag« alle Völker zu Humanität und Moralität verpflichten, meinte der Ethnologe Claude Lévy-Strauss in einem berühmten Vortrag aus dem Jahr 1992. Das war die Zeit des Glaubens an eine regel- und vernunftgeleitete global friedliche Weltordnung. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Es wäre schon viel gewonnen, käme es zu einem »Aufstand des Gewissens«.

(Bartolomé de las Casas«Verteidigung der Völker der Neuen Welt« von Las Casas gibt es jetzt lateinisch/deutsch und üppig kommentiert und eingeleitet von Mariano Delgado im Verlag frommann-holzboog.)Rainer Hank