Hanks Welt

‹ alle Artikel anzeigen26. November 2025

Überraschend robust

Wie sieht der Kapitalismus in 50 Jahren aus?

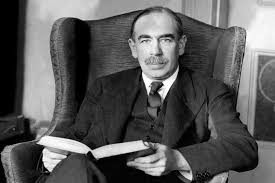

Der große Ökonom John Maynard Keynes hat 1930 einen Essay über die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden hundert Jahren geschrieben (»Economic Perspectives for our Grandchildren«). Das berühmte Dokument, das bis heute an Esprit nichts einbüßt, hatte einen ziemlich optimistischen Sound. Obwohl Keynes im Jahr 1930 die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs nicht vorhersehen konnte, sollte er grosso modo mit seiner Kapitalismus-Prognose am Ende Recht behalten.

Keynes hatte die Erwartung, dass technischer Fortschritt und Kapitalakkumulation die Grundbedürfnisse aller Menschen leicht befriedigen würden. Weil die Produktivitätsfortschritte so groß ausfallen, meinte er, würden die Menschen irgendwann nur noch fünfzehn Stunden arbeiten und in der restlichen Zeit der genussvollen Muße frönen. Wirtschaftliche Knappheit, das Grundproblem jeder Ökonomie, sei dann nämlich überwunden, so dass man sich den wirklich wichtigen Dingen widmen könne: Kunst, Beziehungen, Kultur. Keynes, der Star der Ökonomie, der dem Bloomsbury Kreis um Dichterinnen wie Virginia Woolf angehörte, fand ökonomische Dinge offenbar weniger interessant als ein Leben in und für die Kunst.

Obwohl die Produktivitätsfortschritte seit 1930 sogar noch weitaus größer ausgefallen sind, als Keynes es prognostizierte, haben die Menschen in den Industrieländern zwar ihre Arbeitszeit deutlich reduziert, freilich nicht auf fünfzehn Wochenstunden. Womöglich aus Angst vor Langeweile. Die anhaltenden Debatten über die Work-Life-Balance hätten Keynes vermutlich gefallen. Vielleicht das größte Versäumnis der Keynesschen Essays ist seine Blindheit für Fragen der Gleichheit und Gerechtigkeit. Dass es ganze Kontinente gibt, die sich dem Wachstum verweigern, und dass innerhalb der Industrieländer die Kluft zwischen Arm und Reich tendenziell größer wird, das hatte der große Ökonom nicht auf dem Schirm. Offenkundig ging er davon aus, dass der Fortschritt bei allen Menschen mehr oder weniger gleich ankommen werde.

Eine Umfrage des Wall Street Journals

Und heute? Das Wall Street Journal (WSJ) hat vor ein paar Wochen eine ähnliche Frage an eine Reihe prominenter amerikanischer Ökonomen gerichtet. Im kommenden Jahr feiert die ökonomische Welt 250 Jahre Adam Smith, »Wohlstand der Nationen«, erschienen 1776: Es ist das Grundbuch der Theorie der Marktwirtschaft. Wie, so die Frage des WSJ, wird der Kapitalismus in 50 Jahren aussehen? Eine Glaskugel in den Raum zu stellen, die hundert Jahre abbildet – wie bei John Maynard Keynes – hat sich die Redaktion nicht getraut. In Zeiten der fortgesetzten Beschleunigung sind fünfzig Jahre wie früher hundert.

Tröstlich für Freunde der Marktwirtschaft: Keiner der befragten Ökonomen prognostiziert das Ende des Kapitalismus. Das wäre zu Keynes› Zeiten anders gewesen, als viele westliche Intellektuelle nicht sicher waren, ob der Sowjetkommunismus nicht am Ende den Kapitalismus ökonomisch übertrumpfen würde. Einen derart radikalen Systemwettbewerb gibt es heute nicht. Allerdings gibt es inzwischen einen neuen geopolitischen Systemwettbewerb etwa zwischen USA, Russland, China und Europa, der auch die Entwicklung des Kapitalismus tangiert. Amerikas klassische Rolle als die Regeln der Marktwirtschaft stabilisierender Hegemon ist passé. Im Konflikt zwischen nationaler Sicherheit und globalen Wachstumschancen gewichten inzwischen nicht wenige Länder die Sicherheit höher und sind bereit, auf Wachstum zu verzichten.

Allen politischen Verwerfungen durch die Bedrohung von Populismus und Autoritarismus zum Trotz bleiben die Ökonomen aber durch die Bank davon überzeugt, dass der Kapitalismus auch in fünfzig Jahren noch robust sein werde dank seiner Fähigkeit, aus Fehlern zu lernen und sich flexibel an neue Bedingungen anzupassen: Immer schon habe sich der Kapitalismus auf neue Realitäten einzustellen gewusst. Marktkräfte konnten sich entfalten, aus neuen sozialen Bedürfnissen hätte sich häufig profitable Geschäftsmodelle zimmern lassen, meint der Wirtschaftshistoriker Joel Mokyr, Nobelpreisträger des Jahres 2025. Diese adaptive Fähigkeit übersehen zu haben, ist der fundamentale Fehler von Marx bis Schumpeter, die erwartet haben, der Kapitalismus werde an seinen inneren Widersprüchen oder an dekadenter Erstarrung kollabieren.

Kapitalismus beruht auf der Fähigkeit, Innovationen in Investitionen zu verwandeln – eine Stärke, die sich nach Ansicht der meisten vom WSJ befragten Ökonomen heute vor allem in der von Künstlicher Intelligenz losgetretenen Revolution aller Lebensbereiche spiegele. Offen freilich ist, ob die Früchte der KI ausschließlich von den kalifornischen Tech-Monopolen geerntet werden, was die gesellschaftliche Ungleichheit vergrößern würde, wie der MIT-Ökonom und Nobelpreisträger 2024 Daron Acemoglu als Schreckgespenst an die Wand malt. Möglich sei freilich auch, dass die Arbeitnehmer die Profiteure der KI sein würden, indem sie deren spezifische Einsatzmöglichkeiten für Bandarbeiter, Krankenschwestern oder Erzieher nutzen, die die Arbeit erleichtere und zugleich produktiver mache. Ob am Ende die Tech-Konzerne oder die Arbeiter den KI-Reibach machen, hänge davon ab, ob es offene Wettbewerbsbedingungen mit entsprechendem Kartellrecht geben werde, die den Tech-Riesen das Monopol streitig mache, so Acemoglu. Das klingt wie ein Rückgriff auf die ordnungspolitische Lehre der sozialen Marktwirtschaft, für die der Wettbewerb das entscheidende Instrument zur Entthronung wirtschaftlicher Macht darstellt.Robuster Sozialstaat

Ins Lager der besonders Positiven reiht sich, nicht ganz unerwartet, der Harvard-Ökonom Gregory Mankiw ein, der eines der weltweit erfolgreichsten Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre geschrieben hat. Mankiw lehnt sich ziemlich weit aus dem Fenster: Das Einkommen des durchschnittlichen Amerikaners werde sich in fünfzig Jahren real (also inflationsbereinigt) verdoppelt haben. Bleibende soziale Ungleichheit werde Nährboden für Populisten von links wie rechts sein – aber als Reaktion darauf würden die demokratischen Kräfte in diesen Ländern den Sozialstaat robuster machen und zum Beispiel allen Bürgern ein garantiertes Grundeinkommen zusichern.

Insgesamt werde das Leben und Arbeiten in fünfzig Jahren leichter sein, meint Mankiw. Fabrikarbeit von Menschen werde nahezu verschwunden sein; Fabriken gebe es zwar weiterhin – bloß dass dort jetzt die Roboter die Arbeit verrichten. Die Menschen würden stattdessen verstärkt im Dienstleistungsbereich arbeiten, dabei Tätigkeiten verrichten, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.

Wird es am Ende also gut ausgehen, fragt John Mokyr am Ende seines Beitrags. Wir wissen es nicht. Vieles kann schief gehen. »Doch wenn vieles schief geht, macht nicht den Kapitalismus dafür verantwortlich!«, warnt der Ökonom.

Rainer Hank