Hanks Welt

Subjektive Reflexionen, freche Interventionen, persönliche Spekulationen: »Hanks Welt« wirft einen subjektiven Blick auf das Geschehen in Wirtschaft, Politik und Kultur. Meine Kolumne erscheint Sonntag für Sonntag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FAS).

Aktuelle Einträge

02. Februar 2026Tax the rich

02. Februar 2026Frommer Neoliberalismus

17. Januar 2026Yoga auf Rezept

17. Januar 2026Kanzler-Populismus

16. Januar 2026Larry Summers' tiefer Fall

16. Januar 2026Bohrtürme, Windbeute, Gutmenschen

17. Dezember 2025Mehdorn war's nicht

15. Dezember 2025Folterwerkzeuge

02. Dezember 2025Kriegskinder

02. Dezember 2025Keine neue Hüfte

12. Oktober 2022

Gesellschaft der Angst

Was die Freiheit jetzt nötig hat

Am 3. März 1933 eröffnete Franklin D. Roosevelt seine zwanzigminütige Rede zur Amtseinführung als neuer Präsident der USA mit folgenden Worten: »Lassen Sie mich zunächst meinen festen Glauben bekräftigen, dass das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, die Angst selbst ist.«

Das Diktum Roosevelts – »the only thing we have to fear is fear itself« – wurde weltberühmt. Es als Ausdruck einer realitätsleugnenden Verdrängung der Gefahren zu deuten, wäre ein Missverständnis. Roosevelt war sich der katastrophalen Lage der Welt bewusst. Es war zum Fürchten. Die Vereinigten Staaten steckten nach dem Börsencrash in einer schweren Wirtschaftskrise und einer schier endlosen Depression. Inflation, Arbeitslosigkeit, Wohlstandsverluste – und nirgends ein Ausweg. Die Weltlage jenseits Amerikas war nicht besser: In Deutschland war Hitler gerade an die Macht gekommen. Und in der Sowjetunion verkündete der Diktator Josef Stalin wirtschaftliche Erfolge der sozialistischen Planwirtschaft, die – was man sich heute nur noch schwer vorstellen konnte – auch viele westlichen Intellektuellen tief beeindruckte. Ob die liberale Demokratie und Marktwirtschaft noch in der Lage waren, mit der Krise fertig zu werden, war ungewiss. Womöglich gehörte die Zukunft der autokratischen Konkurrenz: den Faschisten und Kommunisten.

In dieser Situation kommt Roosevelt zu Beginn seines Regierungsprogramms nicht auf seinen ökonomischen Kraftakt zur Rettung der Wirtschaft zu sprechen, den »New Deal«. Er doziert auch nicht über Demokratie, Gewaltenteilung und liberale Werte. Sondern er begibt sich auf das Gebiet der Psychologie, das starke Gefühl der Angst, welchem er freilich jegliches bloß subjektiv Stimmungshafte nimmt. Roosevelt selbst stand mit seiner Person für die Aufforderung, die Angst vor der Angst zu fliehen. Nach einer privilegierten Kindheit hatte er sich mit Polio infiziert, eine Erkrankung, die ihn seit 1921, im Alter von 39 Jahren, zum Invaliden machte und an den Rollstuhl fesselte. Seinem Lebensmut tat dies keinen Abbruch. Wenn man will, kann man an den deutschen Politiker Wolfgang Schäuble denken, um zu verstehen, wie paradoxerweise ein schweres Schicksal ein Weg zu Angstfreiheit werden kann.

Angst leugnet das Wirkliche

Freie Menschen sollen keine Angst vor der Angst haben, wie der Soziologe Heinz Bude in seinem Essay über die »Gesellschaft der Angst« in Anlehnung an Roosevelt schreibt: Menschen, die Angst haben, zahlen einen Preis: die Aufgabe ihrer Selbstbestimmung. »Wer von Angst getrieben ist, vermeidet das Unangenehme, verleugnet das Wirkliche und verpasst das Mögliche«, so Bude. Gewiss ist Angst stammesgeschichtlich ein Überlebensmechanismus, der uns auf reale Gefahren hinweist. Aber die Angst vor der Angst macht die Menschen abhängig von Verführern, Betreuern und Spielern. Deshalb, so muss man Roosevelt verstehen, ist es die erste Aufgabe staatlicher Politik, den Bürgern die Angst zu nehmen.

Wichtig ist es, den Zusammenhang zwischen Angst und Freiheit zu sehen. Angstfreiheit, »Freedom from fear«, gehörte für Roosevelt zu jenen vier Grundfreiheiten, die er mitten im Krieg als unveräußerlich deklarierte: Die Menschen haben ein Recht auf Meinungs- und Glaubensfreiheit. Und sie sollen frei von Armut und Angst sein. In den damaligen Kriegszeiten klang das utopisch. 1948 gingen diese vier Freiheiten in die Präambel der UN-Menschenrechtskonvention ein. Für Thomas Mann war Roosevelt Held und Symbol für den »Endsieg« der Demokratie in Zeiten ihrer größten Gefährdung.

Wir Deutschen gelten als besonders ängstlich. Da könnte etwas dran sein. »German Angst« ist bekanntlich eine Wendung, die ins Englische als Lehnwort eingegangen ist. Grund für diese deutsche Angst ist keine genetische oder psychologische Sonderheit, sondern die historische Erfahrung. Der Schrecken der Hyperinflation vor hundert Jahren sitzt uns in den Knochen, wird bewusst oder unbewusst von Generation zu Generation übertragen. Dass wir bis Anfang dieses Jahres über fast zwei Generationen ohne nennenswerte Teuerung lebten, bewirkte allenfalls auf der Oberfläche den Eindruck, das alte Trauma sei verschwunden. Kaum steigen die Preise, sind die alten Ängste wieder da. Anders als die Finanz- und Eurokrise der Jahre nach 2008, anders auch als der Flüchtlingsschock 2015, wird die Inflation für jedermann ganz konkret: im Supermarkt, an der Tankstelle, auf der Gasrechnung.

Berlin leuchtet

Das ist nicht alles. Es gibt weitere in unserer Geschichte verwurzelte Ängste. Ganz vorne stehen dabei die Angst vor einem Atomkrieg und die Angst vor einer nuklearen Katastrophe der friedlich genutzten Kernenergie. Hinzu kommt die Angst davor, dass der menschengemachte Klimawandel uns selbst und die ganze menschliche Zivilisation abschaffen könnte. Der Historiker Frank Biess hat vor ein paar Jahren die Geschichte Nachkriegsdeutschlands als »Republik der Angst« beschrieben und mehrere Angstzyklen identifiziert. Es ist sozusagen der Schatten zur Erfolgserzählung von Wirtschaftswunder, stabiler liberaler Demokratie und scheinbar ungebremstem Fortschrittsoptimismus, der uns bis heute verfolgt. Die Westdeutschen konnten sich nach 1945 nie völlig sicher sein, dass sich der Staat in eine friedliche, wohlhabende und relativ pluralistische demokratische Gesellschaft entwickeln würde. Das mündet jetzt in die Furcht, das 21. Jahrhundert könnte zu einem »Zeitalter der Angst« werden, wie der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze meint.

Das Fatale an der augenblicklichen Lage ist, dass alle unsere historisch überkommenen Ängste gleichzeitig mobilisiert werden: Inflation, Atomkrieg, Nuklearkatastrophe und Klimawandel. Das kann einem schon den Schneid nehmen – und am Ende zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden. Umso wichtiger wäre es, dass Politiker alles tun, die Lähmung durch die »Angst vor der Angst« zu kontern und sich mit realistischem Blick zu Angstfreiheit als wichtigem Freiheitsrecht bekennen. Roosevelts Optimismus passt besser als Churchills »Blut, Schweiß und Tränen«-Predigt in unsere Zeit. Wer Angst macht vor dem kommenden kalten und dunklen Winter (Robert Habeck) oder »Volksaufstände« (Annalena Baerbock) an die Wand malt, spielt jenen extremen Politiker von rechts und links in die Hände, die dafür plädieren, vor Putin zu kapitulieren.

Ich erinnere mich, wie ich Mitte der achtziger Jahre nach einer dreiwöchigen Seminarreise ins sozialistische Polen und einer Fahrt durch die DDR am späten Abend mit dem Auto Westberlin erreichte. Vorher war es stockdunkel, Berlin aber leuchtete hell. Diese Lichter waren für mich das Symbol für den freien Westen (und seine Werte). Wir sollten jetzt nicht – im übertragenen wie im konkreten Sinn – aus Angst die Lichter im Land ausgehen lassen.

Rainer Hank

27. September 2022

Militante Demokratie

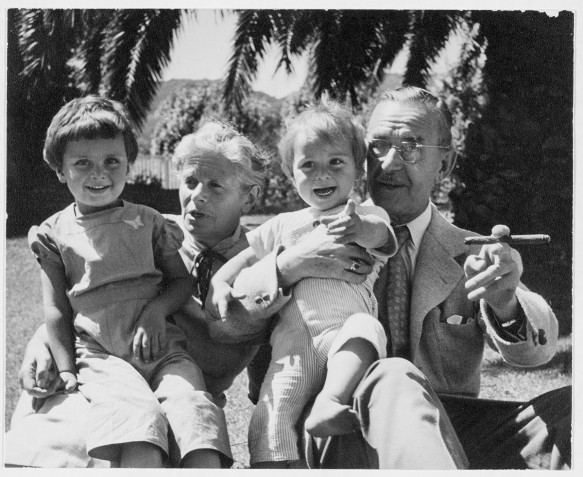

Thomas Mann und der Kampf gegen die Feinde der Freiheit

Als Katja und Thomas Mann im Februar 1938 zu einer Vortragsreise in die USA in Le Havre an Bord der Queen Mary gingen, schwante ihnen, dass diese Reise womöglich der Beginn eines langen Exils werden könnte. Seit 1933 hatten das Paar Zuflucht in Küssnacht am Zürichsee gefunden. Der sich abzeichnende »Anschluss« Österreichs ließ ihnen selbst die Schweiz nicht mehr als hinreichend sicher erscheinen.

Der Vortrag, den der Schriftsteller auf diese Reise in vielen Städten Amerikas halten sollte, trug – in einer Zeit der größten Gefährdung der offenen Gesellschaft – den kontrafaktischen Titel »Vom kommenden Sieg der Demokratie«. Gerade weil Demokratie »heute kein gesichertes Gut« sei, sondern angefeindet, von innen und von außen bedroht, tue eine »Selbstbestimmung der Demokratie« not. Die Freiheit müsse »ihre Männlichkeit« entdecken, so Thomas Mann, sie müsse lernen, »in Harnisch zu gehen und sich gegen ihre Todfeinde zu wehren«. Die Rede mündet schließlich in den berühmten Satz, die (freie) Welt müsse endlich begreifen, »dass sie mit einem Pazifismus, der eingesteht, den Krieg um keinen Preis zu wollen, den Krieg herbeiführt, statt ihn zu bannen.«

Das Diktum gegen die pazifistischen Illusionisten darf man hellsichtig nennen, nimmt es doch ein halbes Jahr vor dem Münchner Abkommen die fatale Konsequenz der Appeasement-Politik westlicher Demokratien vorweg, die über die Köpfe der Tschechoslowakei hinweg Hitler die Abtretung des Sudetenlandes zubilligten, mit dem Resultat, den Krieg nicht zu bannen, sondern erst recht herbeizuführen. Hinterher ist man immer schlauer. Vorher aber meinte man, mit Verhandlungen und Zugeständnissen den Aggressor besänftigen zu können. Entgegenkommen gegen Deutschland wäre an der Zeit gewesen, als die Nazis noch nicht an der Macht waren, sagt Thomas Mann. Entgegenkommen werde auch wieder angeraten sein nach Hitlers Fall: »Gegenwärtig aber bedeutet jede Erfüllung deutscher Ansprüche einen grausamen und entmutigenden Schlag gegen die auf Freiheit und Frieden gerichteten Kräfte im deutschen Volk.«

Das Klima der Unfreiheit wird rauher

Es gilt als ahistorisch, eine direkte Verbindungslinie aus dem Jahr 1938 in das Jahr 2022 zu ziehen. Geschenkt. Die Frage wird dennoch erlaubt sein, ob angesichts der heutigen Bedrohung der liberalen Demokratie die Verteidigung der Freiheit nicht zu defensiv und kleinmütig daherkommt.

Tatsächlich war die Freiheit weltweit lange nicht mehr derart bedroht wie heute. »Freedom House«, ein Thinktank in Washington, subsumiert nur noch gut 20 Prozent der Staaten der Welt als »frei«, doppelt so viel gelten als »nicht frei«, weitere knapp 40 Prozent sind allenfalls »teilweise frei«. Das bezieht sich auf das Jahr 2020. Inzwischen dominieren die Gegner der Freiheit nicht nur in Russland, China, Indien und einer Reihe von Ländern Osteuropas. Die Einschläge rücken näher: Schweden, das »Folksheim«, das über lange Jahrzehnte für viele das Ideal einer egalitären und friedlichen Gesellschaft darstellte, wird demnächst von einer rechtsnationalen Partei regiert, welche die Duldung von rassistischen Populisten in Kauf nimmt. Und in Italien könnte an diesem Wochenende eine Bewerberin dem Amt der Ministerpräsidentin näherkommen, die die Symbolik der Mussolini-Faschisten hoffähig machen will.

Dem Klima der Unfreiheit von rechtsaußen korrespondiert eine sich radikalisierende Stimmung von links, die, ausgehend von den Universitäten, im Namen von Antirassismus und Gerechtigkeit nichts als Intoleranz und Hass erzeugt. »In liberalen Medien kann ein falsches Wort Karrieren beenden, an den Universitäten herrscht ein Klima der Angst, Unternehmen feuern Mitarbeiter, die sich dem neuen Zeitgeist widersetzen«, schreibt der Autor René Pfister (»Ein falsches Wort«); er zeigt, wie eine linke Identitätspolitik unsere Meinungs-Freiheit bedroht.

Politische Polyphonie

Allemal geht es nicht einfach um die Verteidigung der Demokratie. Denn Rechts- oder Linkspopulisten kommen ja gerade über demokratische Wahlverfahren an die Macht. Es geht um die Verteidigung der liberalen Demokratie: das ist jenes Verfahren der Machtbeschaffung, das sich selbst (gegen die Forderungen des Pöbels) an die Regeln der Rechtsstaatlichkeit bindet. Dazu zählen die Achtung einer unabhängigen Justiz, die Anerkennung einer freien Presse, die Ächtung politischer Korruption, die Garantie freier Märkte. Und der Auftrag, die Minderheit nicht der Diktatur der (demokratischen) Mehrheit zu unterwerfen.

Das führt zurück zu Thomas Mann, der in Amerika seine vormalige Verachtung für die Demokratie abstreift, indes mit dem Liberalismus zeitlebens fremdelt. Die transatlantische Erfahrung überzeugte den weltberühmten Dichter vom Wert einer Haltung der Skepsis, die in der Lage ist, Ambivalenzen auszuhalten und elitären Absolutheitsansprüchen abzuschwören. Es sind die »konservativen« Werte einer bürgerlichen Zivilisation, die auf »Geld, Städte, Geist und Handel« baut, wie Thomas Mann mit Bezug auf den liberalen Schriftsteller Benjamin Constant schreibt.

In Zeiten der illiberalen Polarisierung (damals wie heute) reicht es nicht, die Werte der Toleranz und Freiheit zu beschwören. Darüber hinaus ist es nötig, deutlich zu machen, dass liberale Toleranz an der Bedrohung durch die Intoleranz ihre Grenze findet. »Nur denn, damit die Demokratie triumphiere, muss sie kämpfen, möge sie auch lange des Kampfes entwöhnt gewesen sein«, so lesen wir in Manns Vortrag über »Das Problem der Freiheit« von 1939: »Eine militante Demokratie tut heute not, die sich des Zweifels an sich selbst entschlägt.«

Thomas Mann unterschlägt Karl Loewenstein, der den Begriff der »wehrhaften Demokratie« (»militant democracy«) 1937 geprägt hat. Stattdessen zieht er die Analogie zur »ecclesia militans«, der kämpferischen Kirche: Sie kämpft für das Evangelium der Toleranz und bekämpft doch zugleich die Feinde der Toleranz.

Womöglich ist dies das Problem des heutigen Liberalismus, dass er sich – eingeschüchtert von aller Schelte als Neoliberalismus – gar nicht mehr traut, »militant« für die Freiheit zu einzustehen, weil sogar er selbst daran glaubt, der entfesselte Kapitalismus, die Globalisierung und eine angeblich hypertrophe Freiheitsidee seien schuld am »Gegenschlag«, dem Triumph des Antiliberalismus.

Die Waffen, die den Liberalen zur Verfügung stehen, haben ihr eigenes Arsenal: Liberale verteidigen das Recht der politischen Polyphonie, relativieren Absolutheitsansprüche mit ironischer Distanz, verlieren ihre Menschenfreundlichkeit nur da, wo sie es mit den Todfeinden der Humanität zu tun haben. Gegen diese Feinde mit Waffen zu mobil zu machen, erzwingt die Pflicht zur Verteidigung der liberalen Gesellschaft.

Rainer Hank

21. September 2022

Staatsgeld auf Pump

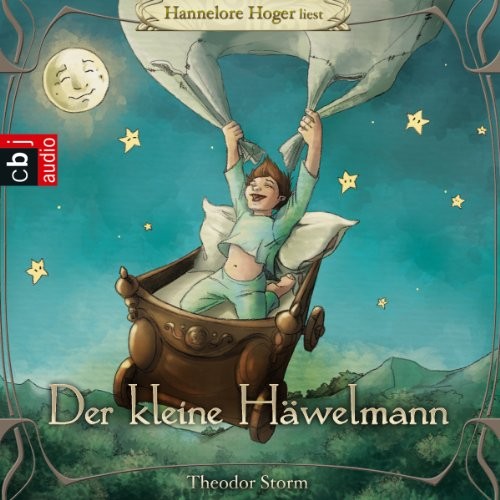

Die Schulden-Ökonomie des kleinen Häwelmann

Damit musste man rechnen. Nach dem dritten wird jetzt über ein viertes Entlastungspaket gegen die Folgen von Energiekrise und Inflation diskutiert. Die Begründung ist jedes Mal gleich und gleich dürftig: »Es reicht nicht.« Getreu dem Motto des kleinen Häwelmann, der auf die Frage, ob er noch nicht genug habe, »Mehr, mehr!« schrie.

Das zuletzt beschlossene dritte Paket beläuft sich auf 65 Milliarden Euro. Bedient werden Rentner, Studenten, Familien mit Kindern, Ärmere wie Reichere. Der Wettlauf der Benachteiligten, die nach Entlastungsintervertentionen rufen (oder deren Fürsprecher diese fordern), kennt keine Pause: »Um das Schlimmste gerade für Menschen mit wenig Einkommen abzufedern, müssen wir bei einem Fortschreiten der Krisen bereit sein, noch einmal nachzulegen.« So sprach sich zuletzt Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) für ein viertes Paket aus.»Die Erfahrung der Staatshilfen in der Corona-Pandemie hat das Anspruchsdenken gefördert, wonach der Staat bei Verschlechterungen der Gegebenheiten grundsätzlich in der Pflicht steht, für Ausgleich zu sorgen«, schreibt Martin Hellwig, Ex-Direktor der Bonner Max-Planck-Instituts für Gemeinschaftsgüter in einem Aufsatz über »Gasknappheit und Wirtschaftspolitik«. Während die Staatshilfen in der Corona-Pandemie zur Milderung von Staatsmaßnahmen (Lockdown) gedient hätten, werde heute die Wirkung von Entwicklungen in Osteuropa kompensiert, für welche die Bundesregierung keine unmittelbare Verantwortung trage. Die notorisch gewordene Anspruchshaltung des Juste Milieus sagt: Ich habe ein Recht auf den Erhalt des Status quo. Sollte sich dieser verschlechtern – einerlei, von wem auch immer verursacht -, habe ich ein Recht auf finanzielle Entschädigung durch meine Regierung.

Wie die verängstigten Bürger rufen auch die Unternehmen um Hilfe (besonders vernehmlich die BASF), die sich zuvor in Abhängigkeit vom russischen Gas begeben haben, ohne den damit verbundenen Risiken Rechnung zu tragen. Auch sie verlangen, der Staat müsse sie rauspauken.

Erst abschöpfen, dann entlasten

Umsonst ist das alles nicht. Irgendwo müssen die Entlastungsmilliarden herkommen. Das deutsche Wort dafür heißt Schulden. Zwar versichert der Finanzminister ein ums andere Mal, im nächsten Jahr werde die Schuldenbremse der Verfassung eingehalten, die gebietet, dass die Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen grundsätzlich ohne Kredite auskommen müssen, also sich durch Steuern und Gebühren finanzieren müssen. Geduldet sind allenfalls Schulden von 0,35 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Das entspricht im kommenden Jahr 17,2 Milliarden »erlaubter« Neuverschuldung und reicht noch nicht einmal für das dritte Entlastungspaket von 65 Milliarden. Der Finanzminister sagt, da sei noch »Spiel« und außerdem werde man sich einen Teil des Geldes von den klotzig verdienenden Stromerzeugern holen. Erst »abschöpfen« (mein neues Lieblingswort), dann »entlasten«.

Ist das schlimm? Nö, sagen viele Zeitgenossen, worunter sich auch viele Ökonomen befinden. Schließlich seien die Schulden für einen guten Zweck, festigten den sozialen Zusammenhalt in angespannten Zeiten und kämen den nachfolgenden Generationen zugute, die im Zweifel eine Schuldenkrise der Klimakatastrophe vorziehen würden. Beschwichtigend hörten die Freunde der Verschuldung in den vergangenen Jahren von Ökonomen, solange die Kreditzinsen niedriger seien als das Wirtschaftswachstum müsse man sich ohnehin keine Sorgen machen, weil die Schulden sich von allein verkrümelten.

Vor Staatsschulden zu warnen, ist altmodisch geworden. Ludger Schuknecht ficht das nicht an. Der Ökonom hat unter Finanzminister Wolfgang Schäuble als dessen Chefökonom gearbeitet, war danach Vize-Generalsekretär der OECD und ist heute Vize-Präsident der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) in Peking. In seinem neuen, gerade bei Cambridge University Press erschienen Buch zur Schuldentragfähigkeit (»Debt Sustainability«) malt Schuknecht ein düsteres Bild. Die Verschuldung der Staaten der Welt ist inzwischen auf einem Rekordniveau, vergleichbar der Situation im Jahr 1947. Damals war ein Weltkrieg die Ursache, heute genügt uns eine Kette von Krisen (Finanz-, Euro-, Corona-, Energiekrise) zur Legitimation exorbitanter Staatsausgaben auf Pump. Die Verschuldung der G7–Staaten lag 2021 bei knapp 140 Prozent des Bruttosozialprodukts; im Jahr 2007 belief sie sich noch auf gut 84 Prozent.

Wie kommen wir da wieder raus?

Dass dies auf Dauer nicht gut gehen kann, zeigt die Geschichte der Staatspleiten seit der Antike. Wo genau der »Tipping Point« liegt, bei dem die Gläubiger nervös werden, lässt sich im Vorhinein nicht exakt berechnen, was abermals die Sorglosigkeit befördert. Die Verführung durch das geliehene Geld war für die Mächtigen immer schon groß: Das kann man resignierend zur Kenntnis nehmen – so ist sie halt, die Fiskalpolitik -, man kann aber auch versuchen, daraus zu lernen.

Ludger Schuknecht macht vier Szenarien auf, wie die Staaten der Schuldknechtschaft entraten können. Szenario 1 wäre der Weg der Tugend, der über Reformen und Konsolidierung führt. Besser als Steuern zu erhöhen, um die Schuldenlast zu drücken, ist es, die Staatsausgaben (Sozialleistungen, Subventionen) zu drosseln. Man sage nicht, das sei unmöglich: Eine Reihe von Ländern (Belgien, Irland, Kanada) haben ihre Haushalte in den 90er Jahren auf diese Weise saniert. Ein zweites Szenario ist das Eingeständnis des Staatsbankrotts (vornehm: »debt workout«), verbunden mit einem Schuldenschnitt für die Gläubiger und der Auflage der Austerität (Sparsamkeit) für die Schuldner. Dieser Weg ist seit der Eurokrise in Verruf geraten, hat aber funktioniert – siehe Griechenland – wenn auch schmerzhaft. Als drittes Szenario nennt Schuknecht die »finanzielle Repression«. In den vergangenen Jahren sah es so aus, als könnten negative Zinsen bei moderatem Wachstum die Schulden minimieren. In Deutschland hat das relativ gut funktioniert – die Nachteile für die Sparer nahm man in Kauf. Doch inzwischen droht die Gefahr, dass das Szenario 3, ähnlich wie in den 70er Jahren, in Szenario 4 umschlägt: Externe Schocks (Inflation, Krieg) untergraben das Vertrauen in die Finanzpolitik. Die Folge: Entweder zwingt der Zinsanstieg die Staaten finanziell in die Knie. Oder aber die Schulden werden weginflationiert – und mit ihnen die Vermögen der Bürger.

So dramatisch endet die Analyse von Ludger Schuknecht nicht. Das könnte nicht nur daran liegen, dass er ein sanfter Mensch ist, sondern auch, dass das Manuskript seines Buches bei Kriegsausbruch im Februar in Druck ging. Inzwischen sehen wir noch genauer: Vom Allversicherungsstaat führt ein Weg in den Schuldenstaat.

Rainer Hank

14. September 2022

Freiheit konkret

Lea Ypis Jugend in Albanien

Ich habe mich nie gefragt, was Freiheit bedeutet. Nicht bis zum Tag, als ich Stalin umarmte. Mit diesen Sätzen – Hammer-Sätze! – beginnt die Autobiografie der albanischen Autorin Lea Ypi: »Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte.«

Man muss das Buch noch ein bisschen weitererzählen. Von der Freiheitsliebe Stalins nämlich wusste die kleine Lea, damals elf Jahre alt, durch ihre verehrte Lehrerin Nora. Stalin werde von den Imperialisten und Revisionisten immer als »kleiner Mann« herabgewürdigt, klagt Nora. Was aber gar nicht stimme. Lea glaubt alles und bringt zum Vergleich Napoleon ins Spiel, von dem ihre Großmutter sage, der sei auch klein gewesen. Und der Lehrer von Marx, ein Mann namens »Hegel oder Hängel« habe in Napoleon den Weltgeist zu Pferde erkannt, doziert die Schülerin. Die Lehrerin stellt richtig: Hängel heiße dieser deutsche Philosoph. Hätte Hängel später gelebt, hätte er mit Sicherheit auch in Stalin hoch auf einem Panzer den Weltgeist erkannt. Lea jedenfalls war überzeugt, in der freiesten aller freien Welten zu leben, damals im Albanien des Jahres 1990. Sprechchöre von Umstürzlern, die »Freiheit, Demokratie«, skandierten verstand sie nicht.

Es gehört zu den Stärken Ypis, dass sie konsequent aus der Perspektive des Mädchens erzählt, das erwachsen wird in den Jahren der Transformation von einem stalinistischen »Musterstaat« zu einer liberalen Demokratie. Die kleine Lea kennt ja nur die »sozialistische« Welt. Dass es eine freie Welt sei, hört sie von der gebildeten Großmutter und der Lehrerin Nora, denen sie blind vertraut. So wie das alle Kinder tun. Und wenn die Lehrerin sagt, dass Stalin mit seinen Augen so schön lächle, und dass der Lehrer von Marx eben Hängel heiße, so glaubt ein Kind das auch.

»Der gute Onkel Enver«

Man kann das Buch der Lea Ypi auf verschiedene Weise lesen. Zunächst: Mit Scham. Albanien hat mich bislang nicht sonderlich interessiert. In meiner Studienzeit waren es im Wettbewerb der K-Gruppen die am meisten durchgeknallten westdeutschen Maoisten, die den kleinen Balkanstaat heroisierten, weil dort die reine Lehre des Sozialismus und Kommunismus gelehrt und gelebt werde. Das musste man selbst als Linker nicht ernst nehmen. Sodann ertappte ich mich bei der naiven Vorstellung, wer in einer Diktatur lebe, müsse sich tagein tagaus auch unfrei und eingesperrt fühlen, weil die Lebenslügen der Ideologen mit Händen zu greifen sind. Das ist offenkundig nicht so, wie man an der kleinen Lea sieht, auch an ihren Eltern, die zumindest Sympathien für das System haben und sich arrangieren. So ähnlich lässt sich wohl auch die Loyalität des russischen Volkes zu Putin verstehen, eine Bindung, die selbst durch einen verbrecherischen Angriffskrieg nicht erschütterbar wird, im Gegenteil. Das albanische Volk verehrte seinen Führer Enver Hoxha, den sie »Onkel Enver« nannten, wie ein sorgendes Oberhaupt der Familie. »Spin-Diktatoren« wie Hoxha oder Putin unterdrücken ihr Volk nicht nur mit äußerem Zwang, sondern mit plausiblen Erzählungen; das sichert die Herrschaft über die Köpfe fast von alleine.

Schließlich aber kann man Ypis Buch als Abhandlung über die Freiheit lesen, bloß viel lustiger und spannender erzählt als es Essays über den Liberalismus üblicherweise zu tun pflegen. Ypi berichtet, sie haben ursprünglich ein theoretisches Buch über die »Deckungsgleichheit von Freiheit in der liberalen und in der sozialistischen Tradition« schreiben wollen. Das ist es tatsächlich auch geworden, freilich als lebendige Erzählung, zum Schreien komisch und verbürgt durch die Erfahrungen der heute 43 Jahre alten Autorin.

Die Innenperspektive funktioniert so gut, dass der Leser sie – beinahe – übernimmt. Dass die Albaner nicht ins Ausland reisen dürfen (also objektiv unfrei sind), wird der kleinen Lea damit erklärt, dass dort lauter Feinde leben und der albanische Staat seine Bürger davor schützen müsse, in die Hände der Feinde zu fallen. Und dass im Kapitalismus die Menschen frei seien, wird als Ideologie entlarvt: Potentiell sei man dort schon frei, aber man brauche das nötige Geld, um seine Wünsche erfüllen zu können. Und das entbehrten viele Menschen. Was soll daran Freiheit sein? »Bei uns gab es Freiheit für alle, nicht nur für die Ausbeuter.« Dass Albanien eines er ärmsten Länder Europas war, wusste sie nicht. Dass Freunde und Bekannte in die Verbannung geschickt und in Lager gesperrt wurden, dafür redeten die Eltern nur in einem Code, der eine Fremdsprache blieb für das Kind. Die Illusion der Freiheit funktionierte perfekt.Die liberale Enttäuschng

So loyal die Bürger zu »Onkel Enver« waren, so plötzlich und abrupt trennten sie sich in den neunziger Jahren vom sozialistischen System. Milton Friedman und Friedrich von Hayek übernahmen die Plätze von Karl Marx und Friedrich Engels, so erzählt es Ypi. Eine ökonomische Schocktherapie sei als letztes Opfer nötig, um den Sozialismus hinter sich zu lassen und ins Reich der wahren, der liberalen Freiheit zu kommen, so hätten es ihnen die Berater der Weltbank mit ihren bunten Lacoste-Shirts erklärt; Ypi nannte sie die Krokodile. Die Enttäuschung folgte auf dem Fuß. Die Eltern verloren ihre Arbeit, der Vater sprach zwar vier Sprachen fließend, aber dummerweise kein Englisch und verstand nichts von Computern. Und die Freiheit? »In der Vergangenheit wäre man für den Ausreisewunsch verhaftet worden. Aber nun, da niemand mehr die Ausreise verhinderte, waren wir auf der anderen Seite der Grenze nicht mehr willkommen. Das Einzige, das sich verändert hatte, war die Farbe der Polizeiuniformen. Jetzt wurden wir nicht mehr im Namen unserer Regierungen verhaftet, sondern im Namen anderer Staaten, deren Regierungen uns früher dazu aufgerufen hatten, in die Freiheit aufzubrechen.«

In den vergangenen Jahren sind viele Erfahrungsberichte über die »liberale Enttäuschung« erschienen. Herausragend Steffen Maus »Lütten Klein«, Anne Applebaums »Verlockung der antidemokratischen Herrschaft« oder Francis Fukuyamas »Liberalism and ist Discontents«. Lea Ypi reiht sich hier ein. Am Ende neigt sie zum Relativismus. Das liberale Freiheitsversprechen habe sich genauso wenig erfüllt wie das sozialistische. Ihre eigene Geschichte dementiert diesen Relativismus: Ohne die Revolution der neunziger Jahre wäre das kleine Mädchen aus Albanien heute nicht Professorin an der London School of Economics (mit Schwerpunkt »Theorie des Marxismus«). Das weiß sie natürlich. Am vergangenen Mittwoch twitterte Ypi: »Ruhe in Frieden, Gorbi. Ohne Dich wären all unsere Biografien anders verlaufen.« Der Wunsch, Gorbatschow möge ihr demnächst auf Russisch erscheinendes Buch in die Hand kriegen, wird sich nicht mehr erfüllen.

Rainer Hank

06. September 2022

Entlasteritis

Eine neue Seuche grassiert

Mein Finanzamt spendiert mir für September eine Energiepreispauschale von 300 Euro. Das hat mich überrascht, bildete ich mir doch ein, dass es dieses Steuergeschenk nur für Arbeitnehmer gibt. Ist das nicht der Grund, warum Rentner und Studenten sich schwer benachteiligt fühlen und nach Kompensationsgerechtigkeit rufen?

Eine Nachfrage bei meiner stets bestens informierten Steuerberaterin bringt Aufklärung: Die Energiepreispauschale erhalten alle, die ein »aktives« Einkommen beziehen. Das sind nicht nur Arbeiter, Angestellte und Beamte, sondern auch Selbständige, Freiberufler, Landwirte und andere Gewerbetreibende, also auch Kolumnisten. Bloß Rentner, Studenten oder »Rentiers«, die ausschließlich von Vermietungen oder Dividenden leben, kriegen das Geld nicht. Denen kann man nur raten, schnell ein paar Stunden in einer Kneipe zu jobben – Personal wird überall gesucht– oder den Schrebergarten als Landwirtschaftsbetrieb anzumelden: Dann gibt es vom Staat 300 Euro obendrauf. Allerdings muss die Pauschale später wieder versteuert werden. Was am Ende bleibt, wird sich also noch weisen. Richtig effizient klingt das nicht.

Ehrlich gesagt, ich hätte die 300 Euro nicht gebraucht. Auch das 9–Euro-Ticket wäre für mich nicht nötig gewesen: Denn in der Stadt fahre ich ausschließlich mit dem Rad. Und für größere Entfernungen nehme ich den ICE, weil es mir mit den Regionalzügen zu lange dauert. Der Tankrabatt nebst erhöhter Pendlerpauschale wäre für mich ebenso wenig nötig gewesen, weil, wie gesagt, ich Rad- und ICE-Fahrer bin.

Der Staat macht mir derzeit ständig »Geschenke«, um die ich ihn nicht gebeten habe. Das liegt daran, dass seit Inflation, Ukrainekrieg und Energiekrise und nach Corona eine neue Seuche ausgebrochen ist. Ich nenne sie die »Entlasteritis«. Die Deutschen entdecken sich gerade als ein Volk der Mühseligen und Beladenen, die dringend entlastet werden müssen.

Eine neue Unübersichtlichkeit

Dementsprechend ist die Ampel-Regierung jetzt ständig mit Entlastungen beschäftigt, die in immer neuen Paketen unters Volk der Bedürftigen gebracht werden, was – nur am Rande – sprachlich etwas schief ist, weil ein Paket ja eher eine Last ist (das sehen wir an den DHL-Boten).

Dass die vielen Entlastungen eine neue Unübersichtlichkeit zur Folge haben, hat mehrere Gründe. Erstens hat die Ampel kein Konzept, was man ihr nur eingeschränkt zum Vorwurf machen kann, weil Putin seinen Krieg nicht vorher angemeldet hat. Zweitens besteht diese Regierung aus drei sehr unterschiedlichen Parteien, die sehr unterschiedliche Wählergruppen entlasten wollen, um beim nächsten Mal wiedergewählt zu werden. Also Tankrabatt für die FDP-Autofahrer, Energiepauschale für die wackeren SPD-Facharbeiter und 9–Euro-Ticket für die Grünen Umweltaktivisten. Die politische Ökonomie weiß, dass Koalitionen umso spendabler mit dem Geld anderer Leute umgehen, je mehr Koalitionäre es gibt. Und wenn irgendjemand derzeit mahnt, es mit der Entlasteritis nicht zu übertreiben, malen Politiker soziale Unruhen an die Wand. Der nicht entlastete deutsche Bürger würde auf der Stelle zum Revolutionär, hören wir, was insofern komisch ist, weil die Deutschen bislang in ihrer Geschichte nicht gerade als besonders eifrige Revoluzzer aufgefallen sind.

Irgendjemand freilich muss das ganze Geld, das die Entlastungen kosten, am Ende wohl bezahlen. Mir schwant, dass ich da voll mit dabei bin, zumal der Finanzminister ständig und meines Erachtens zu Recht betont, nachfolgende Generationen dürften wegen Grundgesetzverbot nicht mit höheren Schulden belastet werden – auch die verlangen nach Entlastungen. Also trage ich als Radfahrer mein Scherflein bei zu den 14 Milliarden Euro, die das 9–Euro-Ticket kostet und finanziere als Stadtmensch den Landbewohnern ihre aufgestockte Pendlerpauschale. Weil das nicht reichen wird, soll es nach Meinung vieler ans Portemonnaie der Kapitalisten gehen, deren hohe Gewinne vielen ein Dorn im Auge sind. Viel Gewinn nennen wir neuerdings Übergewinn und schöpfen ihn einfach ab. Wo der erlaubte Gewinn aufhört und der Übergewinn anfängt, bestimmt sinnvollerweise der Fiskus nach Maßgabe der Kassenlage. Als Wähler sind die Kapitalisten in ihrer Macht zu vernachlässigen, verglichen etwa mit den Millionen Rentnern.

Die Seuche der Entlasteritis wird Langzeitfolgen haben, fürchte ich. Zunächst: Für Inflationsbekämpfung und Geldwertstabilität ist traditionell die Notenbank und nicht der Finanzminister zuständig. Das gerät immer mehr in Vergessenheit. Die EZB drückt sich und die Politiker springen als Entlaster in die Bresche. Sodann gerät das Steuersystem völlig aus den Fugen, wird willkürlich nach dem Motto, wer am lautesten schreit und mutmaßlich am meisten demokratische Stimmgewalt hat, wird vorzugsweise bedient. Einmal damit angefangen, ergibt sich eine fiskalpolitische Interventionsspirale, die zu keinem Ende kommt, weil immer einer da ist, der sagt »Das reicht noch lange nicht.« So folgt auf das dritte mit böser Sachnotwendigkeit das vierte Entlastungspaket. Am Ende erodiert das Vertrauen in die Regelgebundenheit des Steuersystems.

Vertrauen in die Regelgebundenheit schwindet

Der Inflationsbekämpfung nützt das gar nichts. Denn das Geld vom Staat will ja von den Leuten ausgegeben werden und heizt im schlimmsten Fall die Inflation an. Das Steuersystem verkommt zur willkürlichen Umverteilungsmaschine. Alle Maßstäbe (Äquivalenz als Preise für Staatstätigkeiten, Leistungsfähigkeit als Begründung für Proportion und Progression des Steuertarifs) verludern. Steuersystematisch wäre es nämlich gerade geboten, die sogenannte kalte Progression auszugleichen, die den Staat zum Profiteur der Inflation macht: Dies ist nun gerade keine Entlastung, sondern der Verzicht auf eine zusätzliche Belastung der Steuerbürger, ohne dass sich an ihrer »Leistungsfähigkeit« etwas geändert hätte. Aber eben: Regeln und Logik spielen keine Rolle mehr, wenn sich die Steuergerechtigkeit auf die simple Umverteilungsformel reduziert: Nehmt das Geld den Reichen und verteilt es nach Lust und Willkür irgendwie an alle. Wenn die Wohltaten wenigstens zielgenau und ausschließlich den wirtschaftlich Schwachen zugutekämen, könnte man dies als Gebot der Solidarität rechtfertigen. Aber als Armenhilfe sind die Pakete gerade nicht geschnürt.

»Nichts bedarf größerer Weisheit und Vorsicht als die Festsetzung dessen, was man von den Untertanen nimmt und was man ihnen lässt«, lesen wir bei Montesquieu. Diese Weisheit braucht Maßstäbe und Regeln, um von den Bürgern als gerecht empfunden zu werden, und darf nicht im archaischen Verteilungskampf der Entlasteritis erstickt werden.

Rainer Hank